一塊重要的多米諾骨牌

郝 晶

公元476年,西羅馬帝國滅亡,標志著古代歐洲奴隸制社會的終結以及封建制度的確立,歐洲開始了漫長的中世紀。中世紀上承藝術文化輝煌的古希臘羅馬,下迄人文精神奪目的文藝復興。在這兩座高峰的中間似乎剩下的只有平庸和黑暗,更由于文藝復興時期的人文精神的張顯,使中世紀不得不罩上黑暗的面紗,這是很長一段時間以來對中世紀的認識,但是,正如黑格爾所說:“熟知并非真知”。18世紀,歷史主義興起以后,開始出現了解蔽中世紀的曙光。最初歷史主義是作為對啟蒙運動的純理性的批判而登上歷史舞臺的,但卻給重新評價中世紀帶來了可能。中世紀就像是在一塊深色的幕布上閃耀著幾種靚麗的色彩,尤為引人注目,尤為令人驚喜。

一

中世紀從公元5世紀到公元16世紀末,這期間經歷了十余個世紀之久,所以不能一成不變地看待中世紀。一般可將中世紀分為三個時期:5-11世紀、12-15世紀、15-16世紀,這三個時期分別又被稱為落后的早期、繁榮的中期、衰落的晚期。

中世紀早期的落后不僅是日耳曼蠻族入侵的結果,在一定程度上也是古希臘羅馬文化自身發展的一個必然結果,其落后主要表現在日耳曼民族征服了羅馬帝國之后的最初兩三百年中,歐洲大陸一直處于動蕩和遷徙狀態,日耳曼各部之間不斷斗爭,出現了封建割據局面,城市生活基本消失,文學藝術生活基本停止。

公元1000年前后,基督教基本上已經在歐洲大陸占據了統治地位,歐洲文明的重心從地中海移到了萊茵河谷和北大西洋沿岸。中期繁榮的一個重要的轉折點是十字軍東征,它使歐洲擺脫了中世紀早期社會停滯和封閉的狀態,把整個歐洲調動起來,對歐洲封建制度的衰落和君主權力的加強起到了積極推動作用。它還打通了東西方之間的自中世紀以來長期隔絕封閉的狀態,東西方之間的貿易規模逐漸擴大,歐洲人突然發現自己的身邊還有兩種其他樣式的文明存在:伊斯蘭文明和拜占庭文明。歐洲人重新發現了亞洲,許多新的技術和科學開始傳入歐洲(中國的四大發明、印度的阿拉伯數字、阿拉伯文化),推動了歐洲文明的發展。

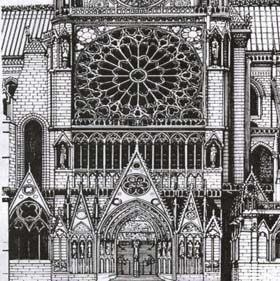

12世紀進入了“美麗的中世紀”,西歐文化再一次進入黃金時期。羅馬時代建立起來的城市復興步伐加快,再次成為商業的中心和知識生活的中心,新興的市民階層興起。城市大學的誕生是對人類文化的獨創性貢獻,巴黎大學就是從巴黎圣母院的教堂學校演變來的,牛津、劍橋也都是這個時候興辦的。藝術上的主要成就是教堂,分別是羅馬式和哥特式。12世紀中葉以前是羅馬式,存有日耳曼幾何圖形的遺跡,以抽象線條為主;隨著基督教文化的興盛和發展,體現日耳曼人豐富想象力和創造力的哥特式教堂應運而生。“哥特式”一詞來源于“哥特人”,是野蠻的意思,但是哥特式教堂卻富于戲劇性,充滿了日耳曼人的生氣與活力。哥特式建筑藝術貫注著那個時代的宗教信念、宗教情緒和宗教追求,具有極強的象征意義,反映著現實中的痛苦絕望和浪漫強烈的天國異想之間的反差。哥特式建筑的特點是每一個細微之處都能反映整個結構上宏大的建筑意圖,這與中世紀人們的世界觀是相聯系的,中世紀人將世界理解為一個整體,世界的各個部分都是整體的一個縮影,小宇宙包含著大宇宙,正所謂“一沙一世界,一花一天堂”。中世紀音樂的成就對后世的影響也很大,出現了復調音樂,它的各聲部是獨立的,在節奏上互不依靠,但互相補充,西方音樂后來取得的成就和享譽世界的歐洲古典音樂無一不是得益于中世紀在音樂領域取得的成就。

中世紀后期的衰落主要由于教皇權力瓦解,教會杜撰教義,大量兜售贖罪券,以及“阿韋尼翁之囚”造成教會的分裂、黑死病的出現等等,引起了當時人們對上帝及其人生問題的反思。雖然危機重重,但已經孕育了文藝復興的曙光。

二

對中世紀傳統認識的局限,很大程度是因為宗教和科學相對立的思維習慣,進而否認中世紀。

被稱為諾亞方舟的基督教保存了古典文化的種子,又是新文明的養育之母,是重建人格和社會的道德基礎。基督教是人借助于幻想把自己的本質外化為上帝的思想意識的反映,如恩格斯所說“人間的力量采取了超人間的力量形式。”基督教會使政治上紛亂的歐洲有了一種無形的凝聚力,逐漸形成了文化上的統一性。在規范人的思想、倫理、道德方面,具有無可替代的權威。在基督教逐漸成為中世紀歐洲占統治地位的意識形態過程中,基督教是中世紀文化的塑造者,古希臘羅馬時代的古典文化在日耳曼人的征服摧殘下,基督教作為舊世界的唯一的文化遺產,成為中世紀一切思想領域里占據統治地位的意識形態,融希伯來宗教精神與羅馬理性精神為一體的基督教為中世紀奠定了最重要的根基。

馬克思說:“理性永遠存在,但它并不是永遠存在于理性的形式中。”中世紀雖然是一個基督教信仰的時代,但卻不能簡單的說是一個反理性的時代。宗教與理性并不是相對立的,在中世紀理性是為信仰服務的,古典文化的遺產為中世紀基督教文化提供了重要的思想來源。中世紀前期占統治地位的奧古斯丁神學體系奉行的是柏拉圖主義的哲學,后期占統治地位的托馬斯·阿奎那神學體系奉行的是亞里士多德主義的哲學,他們都充分利用了古典文化遺留下來的理性資源為信仰服務,強調信仰是出發點和目的,理性是手段和途徑,從而確立了中世紀特有的精神文化形態——基督教神學和經院哲學。

希臘羅馬文化、基督教文化、日耳曼民族文化是歐洲中世紀文化的主要來源,分別為歐洲文明提供了理性、信仰、習俗,他們代表的智慧、仁愛和力量就構成了西方精神文化的“三位一體”。中世紀是日耳曼民族進入文明的重要時代,日耳曼民族逐漸成為具有較高文明的民族,成為推動西方文明進程的中堅力量。日耳曼雖然是蠻族,但是他們逐漸消化了羅馬帝國和基督教,是典型的野蠻戰勝文明,又被文明所征服的例證。中世紀是歐洲民族精神的形成期,西方文明中對自由的熱愛無疑是通過日耳曼民族引進的。因為古典文明中的自由主要是指政治自由和公民自由,日耳曼人是非常喜歡自由的,他們不惜一切代價,不能忍受任何壓抑。浪漫主義對自由的歌頌和追求實際上是源于日耳曼傳統的,拜倫就有不自由毋寧死的豪言壯語,裴多菲歌頌自由的詩更是膾炙人口。日耳曼民族不重視農業,喜歡從事狩獵和掠奪冒險,對后來的殖民和新航路的開辟有很大的影響。日爾曼人強調平等和民族團結,強調忠誠、對優秀的服從,反對世襲制度,重視血親和家庭,強調刻苦勤勞、勇于前進,相信精靈生活,相信善良的童話世界。騎士文明的民族淵源也來自于日耳曼人,騎士制度后來在中世紀封建制的形成中逐步得到發展完善。西方的一夫一妻制、尊重婦女、女子可以當繼承人的傳統,都是通過日耳曼人傳下來的。

三

中世紀的文學在文學史上的地位尤為重要,不能用社會發展規律或標準對中世紀進行評價,事實上,文學史上最偉大的作品不是順應時代的作品,而是超越時代的作品。教會文學作為主流文化具有宗教性和非民族性。奇跡劇、道德劇、神秘劇是文藝復興時期英國歷史劇、喜劇、悲劇、傳奇劇的前身,他們“違背三一律,違背時間和地點的一致,把喜劇場面和悲劇場面混在一出戲里,舞臺背景極其簡陋,某些固定角色——丑角——反復出現,而且已經有了男扮女裝——被莎士比亞承襲。世俗文學作為異質文化,10世紀前后,歐洲多數國家的民族文學建立,呈現出題材民族化,語言民族性的特點。英雄史詩、騎士文學、市民文學作為世俗文學的主要代表,都有各自的發展背景,它們與基督教文化都有血緣關系。中世紀歐洲的英雄史詩既部分地保留了古希臘羅馬文化的傳統,也蘊含著歐洲其他各民族的文化內涵,同時又接納了基督教文化的成分。歐洲中世紀英雄史詩中的英雄,則往往是以國家與民族利益為重,表現出忠君愛國的品質,有克制自我乃至犧牲自我的理性品格和獻身精神。騎士文學追求現實生活的幸福,并不奉行禁欲主義,以表現典雅的愛情和游俠冒險為主,是古代傳說、騎士觀念、基督教思想的混合體。市民文學往往流露出對人性和智慧的欣賞,這與教會倡導的苦行、贖罪、面向彼岸是相反的,市民文學充分肯定現世人生,鼓勵對現實幸福的享受,但在形式和內容上還是受基督教影響,采用了宗教文學慣用的隱喻、寓言、夢幻等手法。但丁是中世紀的偉大哲學家、文學家。雖然他的思想深受中世紀神學的局限,但他首先使神圣的教義降落人寰。《神曲》作為史詩,是人格的完成史,是基督教天路歷程的一個縮影。從奧古斯丁、托馬斯到但丁,整個中世紀的天路歷程規定得越具體,就越滲透了世俗的內容,上帝以神性的名義將異化了的人性逐步地發還給人本身。”

中世紀文學中的夢幻的、朦朧的、浪漫的色彩,對19世紀浪漫主義的創作手法有很大影響,也對歐洲以后的各種文學主題、體裁、敘述視角產生了巨大影響。中世紀的愚人主題對歐洲文學的影響很大,它們已經成為巨大的意象,成為對理性的反諷。以“愚人船”為題材的各種詩歌和小說是“愚人文學”的主要內容和形式載體。英、法、德等國家相繼出現了這種“愚人船”式的作品,如法國詩人蘭波的《醉漢之舟》、德國作家布蘭特的《愚人船》、英國一位匿名作家的《考克·洛萊爾的船》、美國作家凱瑟林·安·波特的《愚人船》和馬里奧·普佐的《愚人之死》;懺悔主題是關于圣徒如何成為圣徒的過程,認為只有摒棄自己的肉體,才能拯救自己的靈魂,把對自我的否定作為皈依基督教,接近上帝的途徑;圣母崇拜主題在禁欲的思潮中也很流行;天堂竊情主題,主要是修道士們的情書,神父阿貝拉爾和修女愛洛伊斯之間的愛情至今流傳。城市戲劇中的傻子劇、鬧劇、硬喜劇中的一些情節,如誤會、打耳光、床下藏人、掉手絹等,對后來法國17世紀戲劇影響很大。中世紀的文學還開創了一些視角,如瘋子視角、傻子視角、兒童視角、動物視角等。

總之,歐洲的中世紀是一個延續和重建的時代、信仰的時代。整個中世紀并不是對古代的遺忘,希臘羅馬文化精神作為一種內在文化因子已經滲透和融合到中世紀的文化中,中世紀造就了歐洲的社會和民族,歐洲大陸在中世紀得到了長足發展,從原始農耕狀態發展到了城市文明,從部落散居到近代國家雛形的形成,各國疆域和民族格局得到劃分。沒有中世紀以信仰為核心,以理性為手段的基督教文化,也就難以想象西方近代文化品格的形成,中世紀才是近代文化最近的基礎。歐洲的中世紀是西方新質文化的產生時代,人的精神力量的核心特性在于人所獨有的理性能力和信仰追求能力。在中世紀人們的眼中,人是理性的動物和具有信仰能力的生靈,人最大的精神理性是人具有從具體的精神向至高的精神不斷前進的自覺意識。現代人對于中世紀的探尋熱情依然不減,從近幾年來的幾部電影中可見一斑,如《指環王》、《重返中世紀》、《亞瑟王》等,都體現了中世紀文明的魅力與可挖掘的潛力。