多視角下的貧富差距與富人的負效應

楊宇立

一個富于智慧的民族才能夠較早和敏銳地判斷哪一聲“狼來了”是真的,并在應對時走出從容不迫的步態。

用于衡量收入分配差距的基尼系數小于0.2為高度平均,大于0.6為高度不平等,0.4為警戒線。世界銀行的一份專題研究報告指出,1980年代(改革)初期中國的基尼系數為0.20,1993年擴大到0.42,世紀之交為0.437。照此趨勢,當前中國的基尼系數應在0.44附近,2020年將會上升到0.474。在5年為一組的比較中,農村的人均收入增長只在1985年以前超過城市,以后就再也沒有超過城市。在其后的收入差距中,城市間的差距與城鄉差距均在擴大,前者約為3倍,后者約為1倍,在對中國貧富差距的“貢獻”中分列前兩位。

今天,用基尼系數來說明中國的貧富差距已顯得過于學究氣。民眾的共識是不需要學術權威來證實的,就像陪審團的意見不需要法官來裁決一樣。不過,在世界范圍內進行比較仍有意義。比如,中國的基尼系數比巴西等國的表現好一些,與美國5~10年前的表現差不多,為什么美國人就不喊“狼來了”?

一

上世紀70年代末,中國人對窮吃“大鍋飯”同仇敵愾,一致同意讓一部分同胞先富起來。改革開放27年來,中國脫貧成就斐然。以每天消費1美元為貧困線,已有4億人脫貧。平均每分鐘有約20人脫貧。大多數地區農民的吃喝穿戴都超過了一百年前地主的水平,只是沒有當年地主的威風。中國成了20世紀末期人類脫貧事業的“大明星”,為什么現代中國人對貧富差距愈發敏感,社會心理直逼18世紀中期法國人的狀態呢?

震驚當時歐洲的1789年法國大革命表面上起因于財政問題——因稅而革命。其實不然。當時英國背了6000萬英鎊卻風平浪靜,何以法國人為了區區6000萬法郎,在打落皇冠之后又在同胞之間大打出手(近代英鎊一直比法郎值錢得多)?現在人們知道,18世紀的法國社會被播撒了過量的仇恨種子,在1789年之前成熟了。

與近代史上素質最高的英國貴族相比,法國貴族的素質簡直可以歸到“下三爛”的水平。他們虛榮、傲慢、厭惡勞動,依靠傍著國王拿到一點經濟特權,任由自己與資產階級和廣大勞動者之間的感情破裂。新興的資產階級也高明不到哪兒去,他們只想巴結國王開辟新市場,然后模仿舊貴族的“臭派頭”。所以法國新舊貴族有“穿袍貴族”與“配劍貴族”之分。自由的農民耕耘之后,等待他們的不是豐收的喜悅,而是沒完沒了、由各式掌握特權的人來收稅收費。前面打發完所有世俗特權者,后面又迎來自稱“上帝使者”的穿黑袍教士來收什一稅。試想,同一個國家內的人們就這樣在生活中彼此靠近,在利益上又如此對立,豈能不敗壞彼此的感情,豈能不相互仇視。由于社會各階層間團結、友愛、和諧的感情基石年復一年地被仇恨所腐蝕,一個隨機震蕩就會使整個大廈崩塌。

與法國貴族和先富的資產階級相比,我們沒有必要過細清點其英國同行的優點,強調一點就夠了:盡管英國貴族享有政治特權,卻沒有經濟特權。貴族要想發財,也必須親自“下海”。以貴族在英國社會的威望,這樣做無疑樹立了一個好榜樣。可見“工業革命”發生在英國絕非偶然。

在英國社會轉型之后和之前的一段時間里,由貴族控制的議會先后做過兩件有助于社會和諧的大事,一是1527年開征“濟貧稅”和1796年通過保障最低生活水平的著名《斯品漢姆蘭法》。我不明白中國學者為什么只認1945年的《貝弗里奇報告》,而忽視英國的精英在歷史上的遠見卓識。第二件事,工業革命以后,英國的貴族盡管與新興資產階級走得很近,卻能夠在議會大聲痛斥資本家對待工人“像暴君一樣”不可容忍。不難想像,窮人們聽了這些話是何其受用。又可見,英國自1688年“光榮革命”以來從未發生過嚴重自毀家園的內亂亦非偶然。貧窮的工人搞“憲章運動”,提出6項要求有5項被和平實現。在撒切爾政府上臺以前,1975年英國政府的公共開支占GDP的49.9%,已是典型的福利國家——鐘擺必向另一邊倒去。

德國崛起的過程讓世界充滿了“血腥味”,但在自上而下解決貧富差距的問題上,德國的記錄卻堪稱優良。德國1870年統一,“鐵血宰相”俾斯麥1881年就開始推動社會保障立法,數一數,還真算得上廣覆蓋、有力度。包括6天工作、禁用童工、疾病保險、工傷保險,1889年推出老年保險法,歷時近10年。1887年德國社保資金總額為1億馬克,1900年近5億馬克。13年增加了5倍。俾斯麥意識到,必須在恢復帝國健康的菜料中“加幾滴社會主義的油”。

美國1935年推行社會保障立法時,反對者質疑這是“社會主義的不祥之兆”。看來,社會主義在解決貧富差距問題時是有制度內生的優勢的。近期美國政府的總開支占GDP約35%,其中社保、醫療、教育和就業培訓三項合計占總額近48%。

近期中國政府總開支約占GDP總額20%,社保資金以“擠牙膏”的速度增長,醫保資金缺口的“無底洞”更深不可測。城市略好些,農民若害一場病就會見兩次“鬼”:全家必先拼盡全力驅趕病魔,不論能否取勝,窮魔必然接踵而至。

二

解決中國貧富差距問題的簡單化思路,往往包含了濃度過高的空想成分。一個值得重視、頗具現實威脅的事情,是人群中的不滿、憤怒、無名火、失敗感以及從內容到形式各異的牢騷,它們從哪里來?要到哪里去?

在統計意義上,中國的多數政治精英、經濟精英、文化精英可歸于富人,社會地位高,政治影響力大。他們彼此欣賞、相互幫忙、相互開放“圈子”,而牢騷和不滿卻一點不比民眾少。他們抨擊時弊、指責政府時仿佛置身于這個國家之外。近年來,中國的精英、富人與普通民眾的生活、工作接觸越來越少,情感越來越疏離,已經到了只差問窮人“何不食肉糜?”的程度。

當前研究中國的貧富差距問題,還用不著“精算師”來幫忙。尊重常識就能取得50%的進展,而剩余的50%問題卻很難用“錢”來擺平。

經濟轉型期要求社會保障制度及時跟進。政府多出些錢是不錯的,問題是除了鑄幣稅,政府的錢從哪里來?拍腦袋是拍不出錢來的。向富人征稅,這也沒錯。那么,誰是富人?中國歷史上兩千年都沒有發明出一套能準確識別高收入人群的辦法,本屆政府若能成功辨識高收入者就不失為一大功載千秋之政績。富人逃稅、避稅、享受負累進稅已經使富人在中國社會產生了負效應,被統稱“為富不仁”。但問題又不止于“為富不仁”。中國的先富人群在情感上似乎還無法理解“茅屋不舒服時,宮殿就不安全”的邏輯,往往把一切責任往政府身上推,然后再抱怨政府的權力過大。

一個國家的治理一要靠政府,二要靠社會。以人為本的和諧社會首先取決于不同職業人群彼此接近時的好感,包括真誠、寬容、大度、互助友愛、精神守望、思維默契和對共同價值觀、責任感的相近理解,以及對公平正義原則的一致尊重。各路精英彼此接近時較好地完成了對彼此思想和行為的理解,也把彼此的缺點學到了骨子里,傲慢、貪婪、自負共同武裝了他們的精神和氣質。公共責任在他們身上除了裂變為牢騷的那一部分,本應轉化為社會責任的那部分已經少得與他們的所得極不相稱。

中國社會彌漫著“權力、金錢、學位”三位一體的價值追求,除了制度原因外,精英群體是要負相當責任的。關鍵在于,這種追求會造就大批失敗者,他們不但會強烈質疑機會是否公平,而且不容易忘卻曾經遭受的歧視。請問,用多少錢才能“擺平”這類不滿情緒呢?

三

我相信,政府為窮人多花些錢是能夠解決一些貧富差距問題的,但也僅僅是一部分。中國弱勢群體提出的問題已不止于獲得救助的權利,他們要的是公平的權利、公平的機會、平等的人格。富人和精英對此應當敏感。關鍵是,先富和精英群體面對“敬酒”和“罰酒”,如何作出正確選擇。和諧社會需要有同舟共濟的氛圍,先富人群不能視社會責任如草芥。

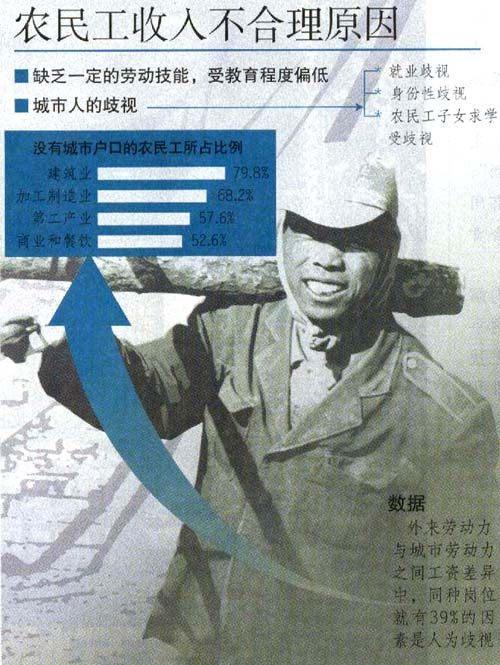

事實上,中國不可能在短期內解決貧富差距問題,而所有公民獲得平等機會的權利也是一個過程。這里我們僅以農民為例說明問題的長期性和艱巨性。⑴假定中國有5000萬富人,讓他們付稅幫助5億農村窮人,至多只能解決救助層面的問題。⑵中國還有49%的農業戶籍人口。世界上只有三個國家還有城鄉戶籍制度,這當然不是光彩的事情。但假如立即取消戶籍制度,中國的經濟能否吃得消?兩個省會城市的試點均以失敗告終,至今還遺有一堆社會問題。

目前,約有1億農民工在城市打工謀生。這些人在農村頗有影響力,算是農村精英了。他們春節回家時,不光帶了些辛苦錢,也把在城市遭遇的不公平待遇、傲慢、偏見、憤怒,以及本不應上臺面的強勢社會價值追求一同帶給了鄉親們,這樣怎能不使農民所理解的現代城市文明聚集在一個“錢”字上?城鄉之間的好感和同胞之誼還可靠嗎?可以肯定,最影響社會和諧、最傷害不同職業人群之間感情、最讓人對貧富差距敏感的因素,恰恰是弱勢人群從社會精英那里學到的東西。當然,好的因素也會造成積極結果。

概而言之,每個國家的現代化過程都要過貧富差距擴大這一關。成功的前景取決于多項條件:社會團結的力量大于社會沖突的力量;社會保障制度的供給跟上社會轉型的需求;精英和先富人群綜合素質提高的速度快于貧富差距擴大的速度;以及社會公平、正義氛圍的獲得超過其消耗……

(作者系上海社會科學院經濟研究所研究員、博導)