世界影壇:涌動著暴力美學

孫曉文

香港的動作片和它的亞類型警匪片是香港電影之于世界電影最具影響力的影片類型,而它之所以能夠影響了和正在影響著世界影壇,其中大部分原因歸結于它所創造的暴力美學。

所謂“暴力美學”是有約定俗成的特定含義的,它是指起源于美國,在中國香港發展起來并在成熟后影響世界的一種藝術趣味和形式探索。它通過十分精彩的動作場面和視覺沖擊力很強的電影語言風格,通過發掘槍戰、武打動作和場面中的形式感,將其中的形式美感發揚到眩目的程度,忽視或弱化其中的社會功能和道德教化效果。談到暴力美學,我們必須提到的就是吳宇森、昆廷·塔倫蒂諾和它在美學思想及技法上的真正遠祖———20世紀20年代的愛森斯坦。

昆廷·塔倫蒂諾及其暴力美學

昆廷·塔倫蒂諾(Quentin Tarantino),高中未畢業就輟學,多年在加州的一家錄象帶出租店當伙計,是名副其實的影迷、錄象帶發燒友。為了敬業———給客人做租帶指南,他對古今美外的電影爛熟于心。1992年,他編導了自己的第一部電影《水庫的狗》,后來又自編自導了令他名躁一時的《低俗小說》,該片除了榮獲當年戛納電影節頭獎———金棕櫚獎,還得到了奧斯卡提名獎和最佳編劇獎。

在討論昆廷·塔倫蒂諾的作品時,被使用最多的一個關鍵詞就是“暴力美學”。還有的介紹文章居然將“暴力美學創始人”的頭銜戴到昆廷這個電影界的“壞孩子”頭上。這當然是錯誤的。然而從《低俗小說》到去年的《殺死比爾》,以及正在拍攝的《殺死比爾2》,看來昆廷是要將暴力美學進行到底了,而他對發展暴力美學這一電影手法所做的貢獻,也是我們有目共睹的。

綜觀昆廷的影片,他的暴力是一種浪漫的暴力,即一種無評判、無反諷、無反思的暴力或暴力游戲。在《低俗小說》里,暴力是無目的的,許多暴力場面竟成了膾炙人口的笑話段子:朱爾斯在殺人前非要跟人家爭論哪家的漢堡包好吃,每次殺人前他都要讀一段圣經;黑社會崇拜的英雄文森特隨便就被人們打死了,而且是在影片剛剛放到一半時;女出租車司機纏著布奇非讓他談殺人的感覺。文森特和朱爾斯一邊擦車一邊爭論誰該清洗車后座的腦漿。所有這些,無不令人看后冒出些許涼氣。

細分析起來就會發現:與中國的暴力美學不同,昆廷更偏愛一種暴力情景以及殘酷的情節和意象。如果說香港的暴力美學更多浪漫和溫情的色彩,那么昆廷的展示則更富于黑色感覺和犬儒主義的笑臉。

但是,如果論及對“壞孩子”昆廷的影響,如果論及暴力美學作為一種具有電影史意義的風格形態的成型和完全發展,則應將焦點聚集到香港的電影人和創作。其中最具代表性的導演是被昆廷經常掛在嘴邊的吳宇森導演和他的“英雄系列”影片。

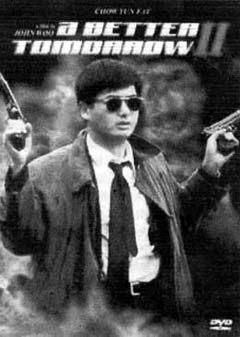

吳宇森的“英雄系列”的開山之作就是由周潤發主演的《英雄本色》。在片中,導演充分發揮了暴力的詩化魅力,將暴力虛化為一種唯美主義的鏡語表演。英雄片在處理武打時別具一格,不僅打得激烈火爆,而且賞心悅目。中國傳統戲劇的武戲對港臺古裝武打影響深遠,而英雄片的槍戰搏斗又是古裝片演化而來,為了突出英雄的美感,更讓他在槍林彈雨之中始終保持鎮定自若,瀟灑自如,面帶微笑,心境坦然幽默,動作敏捷飄逸,充滿舞蹈韻味。周潤發正是恰如其分地把握了這種英雄氣質,才成為英雄形象的化身。在片中,吳宇森首次成功地把武俠/功夫片的飛身、此起彼落,緊緊地吸引著觀眾。在影像方面,突出鏡頭運動的節奏感和韻律感,動感十足,張馳有致。在關鍵時刻,往往用慢鏡頭表現人物激烈動作的瞬間,如同體比賽的電視轉播,按照觀眾的心理需要,把時間留住,強化英雄在生死之間時的神采和氣質。這些都與西方警匪片一律靠驚險場面支撐著有明顯區別。吳宇森的這一整套表現方式也被譽為“東方暴力美學”。

暴力美學雖起源于美國,但就其摒棄表面的社會評判和道德勸誡而言,就其浪漫化、詩意的武打、動作的極度夸張走向徹底的形式主義而言,卻是在香港完成的,除了吳宇森之外,林嶺東、徐克、成龍等導演和袁和平等動作指導也是“暴力美學”的重要作者。

但無論是昆廷的以情節和意向見長的暴力美學,還是吳宇森的以激烈的槍戰動作場面見長的暴力美學,就改變現實形態和營造強化的視覺、聽覺形象來說,它在美學思想和技法上的遠祖卻可追溯到20世紀20年代的愛森斯坦。

愛森斯坦及其雜耍蒙太奇

“雜耍蒙太奇”是愛森斯坦1923年在《左翼文藝戰線》上提出的,近年來被準確的譯作“吸引力蒙太奇”。

直至今天,學習電影的人沒有一個能繞得過愛森斯坦,不管他是一個以電影歷史和理論為專業的學者,還是從事實際創作的電影制作者。作為一種蒙太奇技巧論和電影觀念,愛森斯坦提出的雜耍蒙太奇是幾乎所有研究電影歷史的書籍和任何一部系統的電影理論著作都要論及的。就具體的創作領域而言,不管是作為剪輯技巧還是一種創作方法,愛森斯坦的雜耍蒙太奇在今天都影響巨大。

雜耍蒙太奇本身就是一種創作手段或創作技巧,其主要精髓在于:使用離開現實的、脫離敘事情節的畫面元素和組接方法,創造具有視覺沖擊力和表意明確的電影文本,以此來表現作者的思想觀念。雜耍蒙太奇在今天的發展主要表現在兩個方面,一是發掘純形式的效果,發掘新的、更有力度的視聽語言:一是用雜耍蒙太奇表現作者的社會思考和人性認識,這個方向的探索更接近于愛森斯坦的原意。

首先,我們看看雜耍蒙太奇的形式方向:發覺純觀賞效果的視覺沖擊力。雜耍蒙太奇在今天發展的最充分、視覺效果得到最眩人耳目的張揚是在廣告片、武打動作片這類價值判斷較少、視聽愉悅較純粹的電影電視作品。由此可以看出,暴力美學是從雜耍蒙太奇發展出來的一種形式技巧和美學觀念。

其次,我們來看看雜耍蒙太奇的另一個方向:堅持再現信念,堅持主題思想的權威敘述和道德評判的傳達。這一方面是沿著愛森斯坦雜耍蒙太奇理念原意的方向延續的。愛森斯坦把電影視為表達主題思想和階級觀點的手段,而且他認為電影只能用于這種“宣傳、鼓動”。“雜耍蒙太奇”明確的表現出一種哲學和歷史判斷的教條式的絕對自信,并導致作者在認識論上的過于強橫權威性。對于觀眾來說,它則造成藝術觀賞與現實關系的封閉?因為由社會生活到思考認識的過程已經在電影導演那里完美地、一次性地完成了,觀眾到電影院只是接受結論、聆聽教誨而已。愛森斯坦不是試圖在交流、循環中讓觀眾認同,而是耳提面命,把作者的思想像楔子一樣敲進我們大腦中。愛森斯坦哲學和歷史觀的絕對自信,使他在美學上有一種過分的野心——他覺得他可以絕對控制觀眾的反映。這是美學上的烏托邦思想,它是和政治上的極端功利主義緊密結合的。這其實是一種美學的力,即當雜耍的意念過于強烈、過于急功近利的表達作者態度時,會在美學上給人一種暴力的感覺。例如,在陳凱歌的《荊軻刺秦王》中,趙國被攻克時,那些五、六歲的孩子自己跳下城墻去成就大義。在這里導演用違反常識、違反歷史記錄、違反基本人性的方法來建立自己的價值系統和美學語境,他自己則有一種玩耍觀眾于股掌之上的得意和自信,有一種創造獨特理解和崇高價值的自豪。暴力美學和美學的暴力不同。暴力美學其實是讓動作化為唯美,而美學的暴力是要把我們的價值粉碎,把我們的語言系統徹底摧毀,要對我們進行灌輸和導向,使我們接受作者的全部觀念和道德。這種美學的暴力從形式上看是現實的,它具有對歷史和人性提供權威解釋的信念,但它底層的觀念卻是虛假的,是陳舊的或違反人道的。從這方面來看,暴力美學恰恰是對雜耍蒙太奇的藝術技巧的清洗和拯救,是對愛森斯坦的雜耍蒙太奇理論原意的一種背叛和異化。暴力美學表現上弱化或者摒棄了社會勸戒或道德審判,但其實是一種把美學選擇和道德判斷還給觀眾的電影觀,是對雜耍蒙太奇觀念的徹底反駁。它意味著電影不再提供社會楷模和道德指南,電影也不承擔對觀眾的教化責任,電影只提供一種純粹的審美判斷。它強調的是人們在藝術活動的自由,也制造了一種存在主義的境遇:所有的道德選擇、審美判斷和社會生活道路的選擇都在每一個觀眾肩頭。

影響

無論是形式上唯美化、浪漫化的動作處理,還是思想上社會功能和道德教化的忽視和弱化,都為暴力美學在當今影壇上贏得了大片江山。這是一個暴力美學滿銀幕飛的年代。暴力美學在香港得到成熟發展后又反過來波及美國,經過昆廷的發揚又啟發了奧里佛·斯通等人的一些影片。除《英雄本色》,《低俗小說》、《殺手雷昂》、《變臉》、《天生殺人狂》、《駭客帝國》等影片都是暴力美學的代表性作品。在沃考斯基兄弟編導的《駭客帝國》中,基努·里維斯飾演的由電腦復制再生的尼奧,經香港武術指導袁和平動作設計和特技技術共同打造后,將一個閃避子彈的普通動作鋪陳渲染成最絢麗奪目的瞬間。影片的暴力美學被發揮得淋漓盡致。片中基努·里維斯闖進保安大樓,慢慢亮出外套里的槍,開始掃射。槍林彈雨中,大理石梁柱碎屑紛飛如雪,基努飛墻走壁,怎么射也射不死,酷到極點。當下的視覺感受被無限量地夸張,令人想起吳宇森的《英雄本色》。

現在這一“時髦”的美學理念也影響了華人導演李安和大陸導演張藝謀。無論是《臥虎藏龍》中美倫美奐的竹林追殺,還是《英雄》中如詩如畫的葉飛人舞,都令人過目難忘。

但是在我們沉浸在這些眩目難忘的純視覺沖擊的畫面時,也應該清楚的意識到,產生暴力美學所必不可少的社會環境是具備商業倫理和基本人道情感的觀眾、后現代社會、高度法制化社會、有自由競爭的文化空間、有自由文化產品選擇權。可是,中國大陸還未完全符合這些條件。所以,大陸電影人在對待暴力美學時,應該有借鑒的吸收,而不能全盤皆收。