古埃及人的生活

雄偉的建筑、精美絕倫的藝術(shù)、璀璨輝煌的王朝文化,古埃及文明的一切莫不是建立在古埃及人民的辛勤勞動之上。在古埃及出土文物中,有許多展現(xiàn)古埃及人紡紗織布、釀酒、捕魚、制作食品等日常勞作的場景。這些彌足珍貴的文物可使我們從中瞭望到當時古埃及人的生活實況。

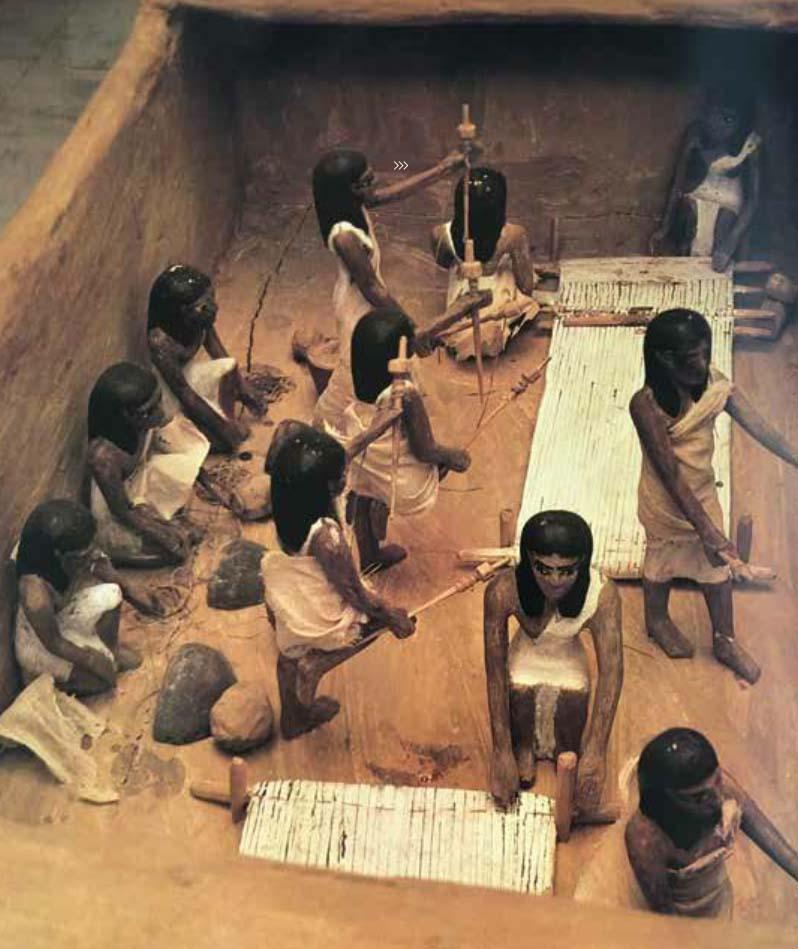

1.紡紗織布

該文物是底比斯提爾·耶爾·巴哈爾的第十八王朝大臣墓中出土的模型,生動地表現(xiàn)了紡紗工和織布工工作的情景。

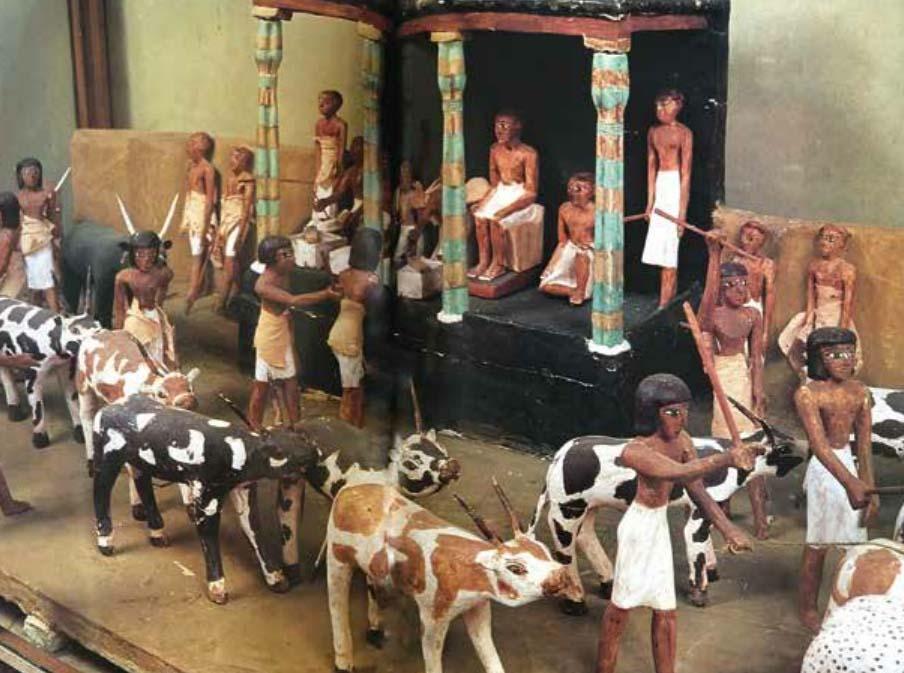

2.清點畜牛

該文物底比斯出土,木雕加彩,長175cm,第十一王朝時期。其中手里拿著棒子的男子正在清點牛的頭數(shù),書記員在記錄,主人坐在中央的椅子上看著大家工作。

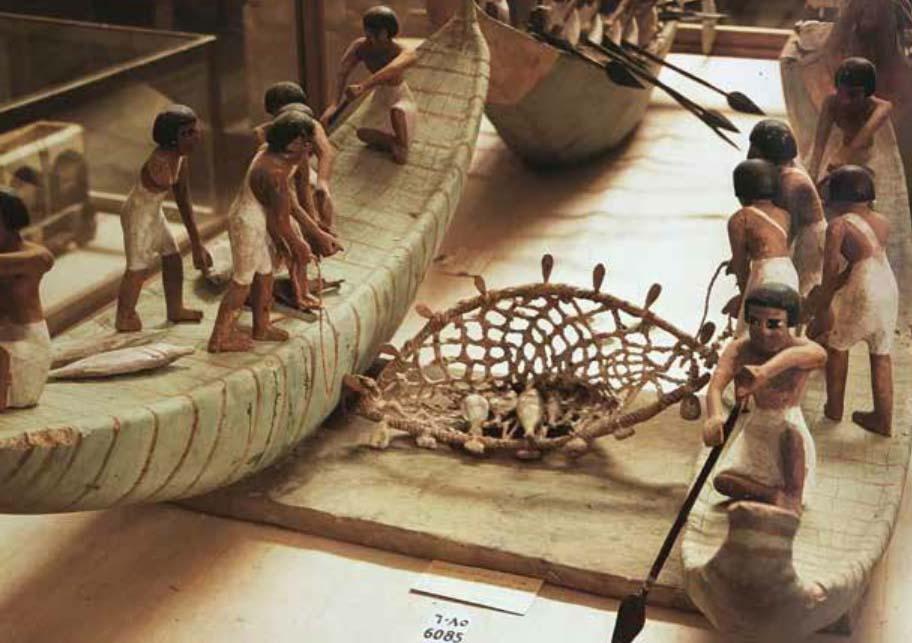

3.捕魚人

這是兩只在尼羅河捕魚的蘆葦舟,中間的網(wǎng)里和船上都有捕獲的魚,船的前后各坐著一位劃槳者,中間的數(shù)位漁夫在拉網(wǎng)。該文物為木制加彩,第十一王朝時期。

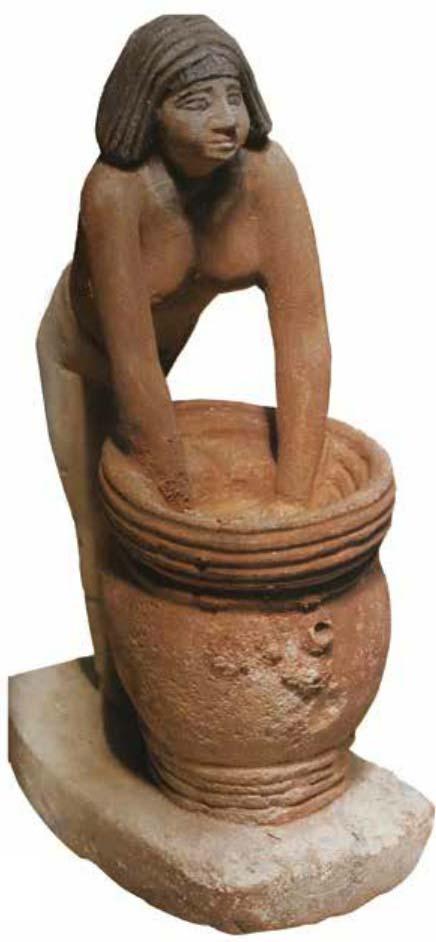

4.釀造啤酒的女人

古埃及人很早就懂得釀造啤酒和葡萄酒,這是在加了水的大缸揉搓面包,最后使之釀造成啤酒的情景。該文物為沙卡拉出土,石灰?guī)r加彩,高27cm,第五王朝時期。

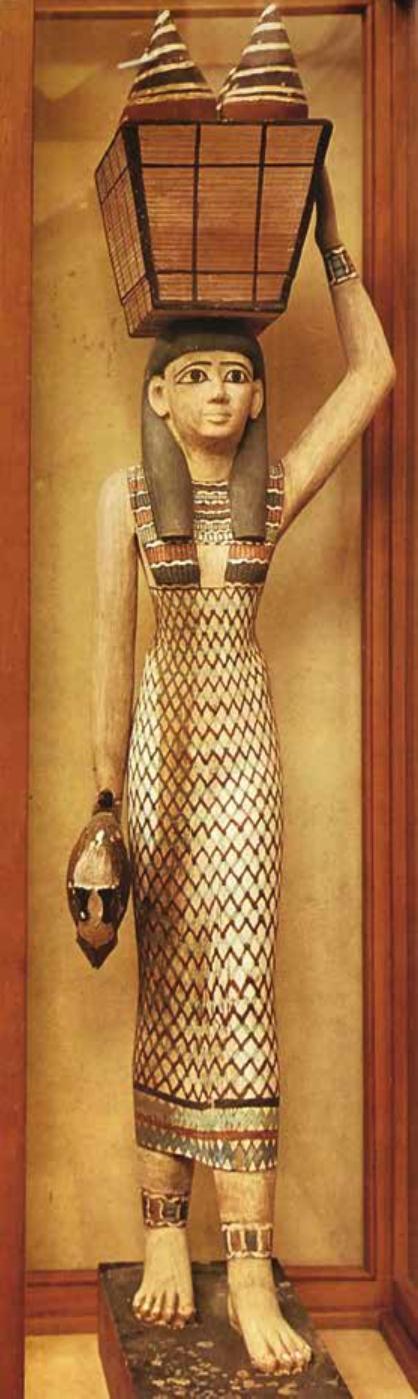

5.搬送供品的侍女

身著吊帶長裙的侍女,右手拿著鴨子,頭上頂著裝著水或者酒的籃子,正要送給墓主。該文物高110cm,第十一王朝時期。

6.搬運供品的行列和木匠

上方文物:女人們頭頂著供奉死者的飲料和食物,右手抓著小鳥;男人們則列隊搬運東西。下方文物是木匠在作坊里工作的情景。兩者都是沙卡拉出土,木雕加彩,中王國時代初期。

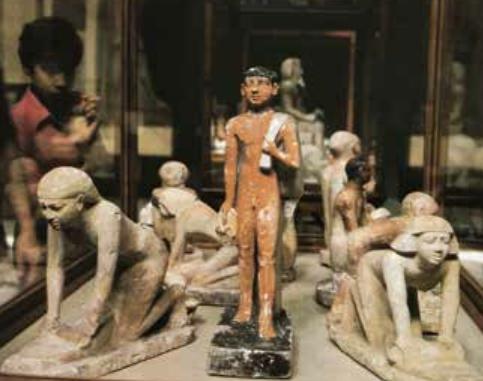

7.正在勞作的侍仆群像

該文物為石灰?guī)r加彩,古王國第五王朝貴族墓中出土。中間的是位年輕男子,左肩上背著口袋,右手拿著檀香木塊;兩側(cè)的是侍女,她們正用石棒杵著面粉。

8.屠宰牛和釀造酒

該文物左面場景:一頭牛被捆住四肢,倒在地上,屠夫手拿屠刀準備宰牛。右邊場景:工人們搓揉面包,釀制啤酒。該文物為木制加彩,中王國時期。