SBR法對繅絲廢水的后續處理試驗研究

陳小玲,李金城,2,鄭華燕,吳 蕾,闕光龍,李文文

(1.桂林理工大學 環境科學與工程學院,廣西 桂林 541004;2.廣西環境工程與保護評價重點實驗室,廣西 桂林 541004)

SBR法對繅絲廢水的后續處理試驗研究

陳小玲1,李金城1,2,鄭華燕1,吳 蕾1,闕光龍1,李文文1

(1.桂林理工大學 環境科學與工程學院,廣西 桂林 541004;2.廣西環境工程與保護評價重點實驗室,廣西 桂林 541004)

通過研究影響序批式活性污泥法(SBR法)對繅絲廢水的后續處理效果的各種因素,得出最佳工況運行條件。結果表明,在SBR法中,曝氣時間為8 h,沉淀時間為40 min,溶解氧值為2~3 mg/L時,系統處理效果最好,COD、氨氮和TP的去除率分別達到90.5 %±0.5 %、95.1 %±0.6 %和78.2 %±3.1 %,出水的COD和氨氮都能達標排放。將SBR反應器作為繅絲廢水后續好氧處理工藝,具有較高的處理效率和較好的運行穩定性。

繅絲廢水;SBR法;影響因素

中國既是世界最大生絲生產大國,又是繅絲廢水排放大國,繅絲業不僅單位產品取水量大,而且廢水排放量也大。為了應對金融危機對紡織業造成的損失,2009年中國紡織工業協會指出紡織業應將促進產學研結合、產業鏈整合,在新材料、新工藝、新裝備、信息化,以及節能減排、清潔生產、綠色紡織等重點領域加快高新技術研發和利用[1]。從清潔生產和節能減排的角度來說,開展繅絲行業生產廢水處理與資源化利用技術的研究有著重要的現實意義。

隨著自動控制技術日趨成熟,以及各種既經濟又精確的監測儀器的出現,解決了SBR(序批式活性污泥法)在實際工程應用上的問題[2],使SBR法的控制提高到了一個新的高度。技術人員還將SBR工藝廣泛應用于啤酒廢水[3]、印染廢水[4]、屠宰廢水[5]、造紙廢水[6]等,對SBR的運行模式、工藝特性、運行參數、污泥性能及脫氮除磷等方面做了大量的研究并取得了很多研究成果,實踐證明SBR是一種性能穩定的污水處理方法[7]。國內SBR法在繅絲廢水處理中的應用已很廣泛。如浙江某絲綢廠采用酸性混凝→調節池→SBR→斜板沉淀工藝處理繅絲廢水[8],繅絲廢水經預處理后,進入SBR反應池,廢水COD由1 037 mg/L降至89 mg/L,處理效果顯著。該方法具有工藝簡便、經濟、處理能力強、耐沖擊負荷、運行方式靈活、不易發生污泥膨脹和占地面積少等優點,是處理中小水量廢水,特別是間歇排放廢水的理想工藝。本研究通過改變水力停留時間、曝氣量、溶解氧、水溫等參數,確定最佳工藝運行條件,并考察系統在最佳工藝條件下穩定運行的試驗效果。

1 試 驗

1.1 SBR試驗裝置

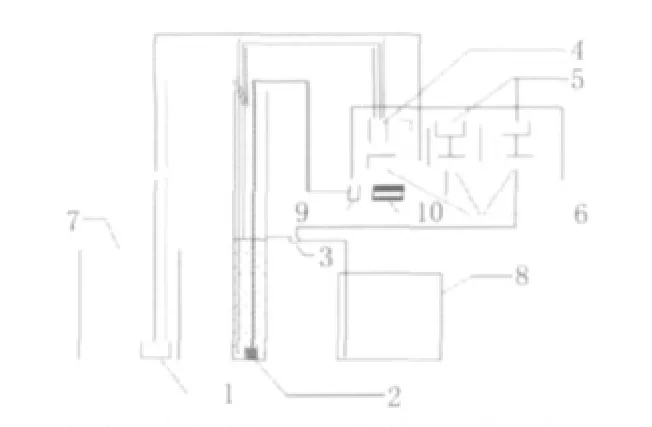

SBR反應器采用有機玻璃制成,有效容積3 L,換水率為50 %。如圖1所示,廢水由反應器頂部進入,由反應器中部出水口排出,放置曝氣頭在反應器內曝氣,進水和出水由水泵、液位儀、時間繼電器和電磁閥共同控制,曝氣由時間繼電器控制。通過帶閥門的轉子流量計調節并計量曝氣量,反應器內的溫度通過底部水浴加熱進行溫度調節和控制,水溫控制在(25±2)℃。反應器的運行周期分為進水、曝氣、沉淀、排水和閑置5個階段。每一周期處理水量為1.5 L。

圖1 SBR反應器Fig.1 Sequencing batch reactor

1.2 接種污泥

將取自桂林市某污水廠氧化溝中的活性污泥作為接種污泥,悶曝2 d后,取1.5 L污泥加入到反應器中。考慮試驗的操作性,SBR反應器每天只運行2個周期,每周期12 h,反應器按“瞬時進水—曝氣—沉淀—排水(1 min)—閑置”模式進行運行和調試。通過改變運行方式考察COD、NH3-N、TP的去除效果,確定SBR工藝的最佳運行參數。

1.3 分析方法

COD:重鉻酸鉀法,BOD5:稀釋與接種法,NH3-N,納氏試劑分光光度法,TP:鉬酸銨分光光度法,pH:玻璃電極法,MLSS、MLVSS:重量法。

2 結果與討論

2.1 污泥的培養與馴化

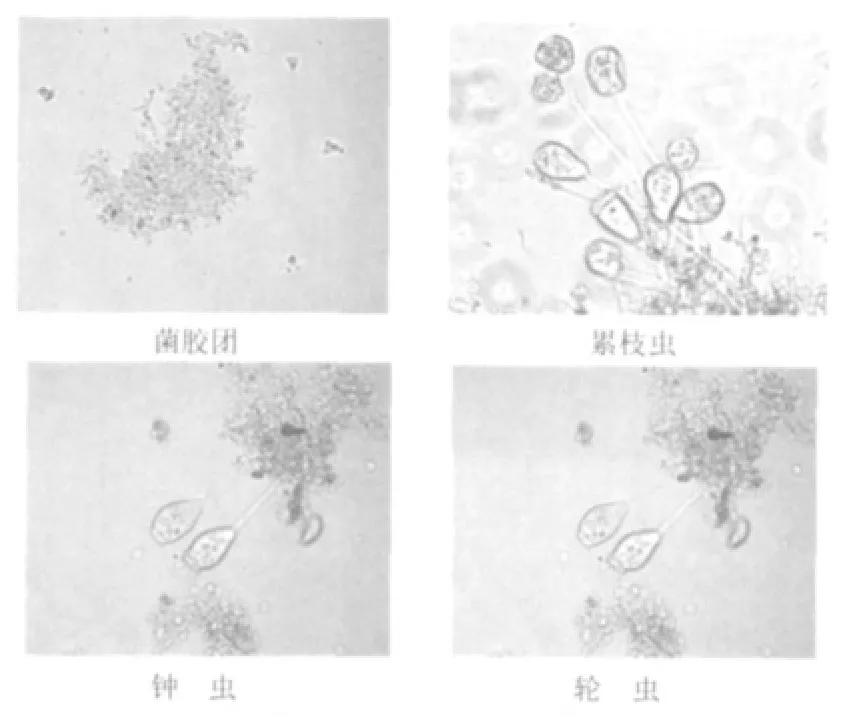

活性污泥是由具有活性的微生物、微生物自身氧化的殘留物,以及吸附在活性污泥上的不能被微生物降解的有機物組成,對廢水的處理起主要作用。系統啟動時,直接進實際廢水,隨著廢水水量的增加,部分污泥解體直至死亡,表現為污泥松散,大塊上浮。經過2周后,污泥上浮情況基本消失,絮體明顯增多,黑色的污泥逐漸轉變為黃褐色污泥,以不同濃度的進水負荷對污泥進行進一步培養馴化,直至進水全為繅絲廢水,所需的水溫始終維持在(25±2)℃,進水pH值保持在7.0~8.0。經近一個月的培養馴化,污泥生長情況良好,沉降性能穩定,SV30穩定在18.1 %~28.9 %,SVI在64.1~89.2 mL/g,COD去除率穩定在90 %以上。通過鏡檢發現污泥成分以菌膠團占優勢,并且鏡檢時可以觀察到累枝蟲、鐘蟲、輪蟲等,鐘蟲、輪蟲是出水水質非常好的表現[9-10],可認為此時污泥馴化成功。

圖2 SBR反應器中的微生物相Fig.2 The microorganisms in SBR reactor

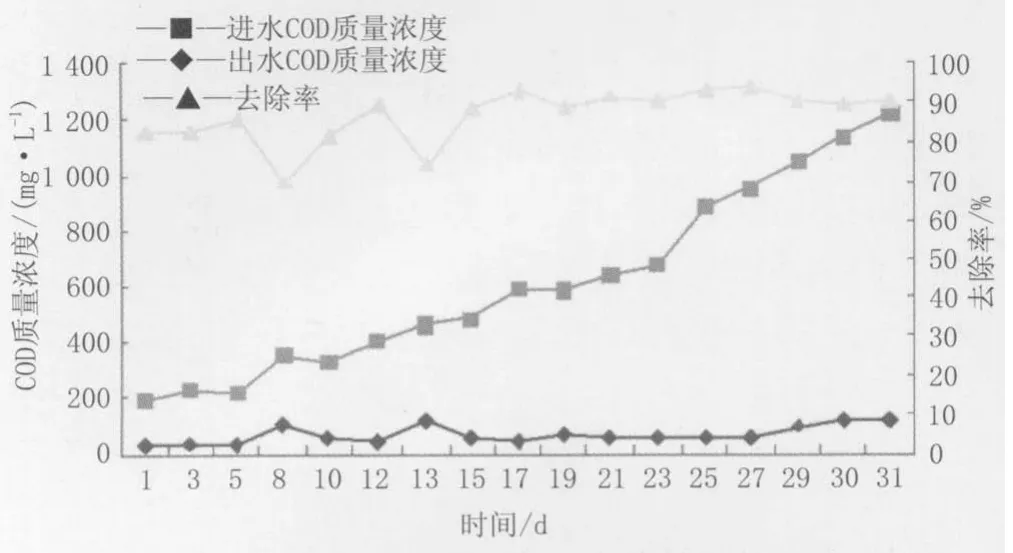

馴化階段,SBR對COD去除情況如圖3所示。由圖3可以看出,隨著進水COD質量濃度的逐步升高,開始存在一定的波動,15 d后,隨著進水COD質量濃度的升高,去除率趨于穩定。當質量濃度增加到1 044 mg/L時,COD質量濃度去除率呈一定的下降趨勢。當進水COD質量濃度超過1 139 mg/L時,出水COD濃度超過100 mg/L,不能達到GB 8978-1996《污水綜合排放標準》中的一級標準。因此,確定容積負荷為1.05 kgCOD/m3·d。通過改變繅絲廢水的進水負荷,COD的去除率變化不大,說明SBR系統對繅絲廢水具有一定的抗負荷能力。

圖3 進水COD質量濃度對去除效果的影響Fig.3 Effect of in fl uent COD on removal rate

2.2 最佳運行工況的確定

2.2.1 曝氣時間

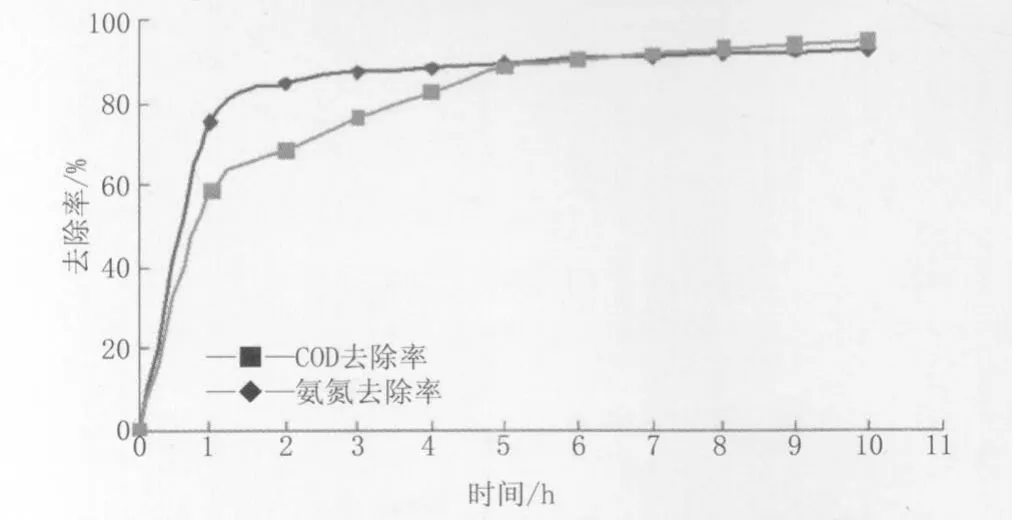

在SBR反應器中,曝氣是氧氣供給的必要條件,曝氣時間是SBR工藝運行中最為重要的參數[11]。曝氣時間不足,會引起系統的溶解氧供應不充分,微生物的代謝將受到影響,曝氣時間過長,微生物進行消耗性內源呼吸,會造成污泥性狀惡化,又增加運行成本[12]。考察曝氣時間的長短對繅絲廢水中COD與NH3-N去除效果,確定曝氣時間的長短,其降解曲線見圖4。

圖4 曝氣時間對去除效果的影響Fig.4 Effect of aeration time on removal rate

由圖4可知,隨曝氣時間延長,COD去除率逐漸增大,但曝氣到一定時間后COD去除率增加幅度很小。在反應前2 h,COD去除率增長很快,曝氣5 h后,出水COD達到排放標準,但此時NH3-N的去除率為88.7 %,未能達標排放,當曝氣到8 h,出水NH3-N小于7.5 mg/L,同時對有機物的去除也更為徹底,出水COD小于90 mg/L,確定最優曝氣時間為8 h。

2.2.2 溶解氧

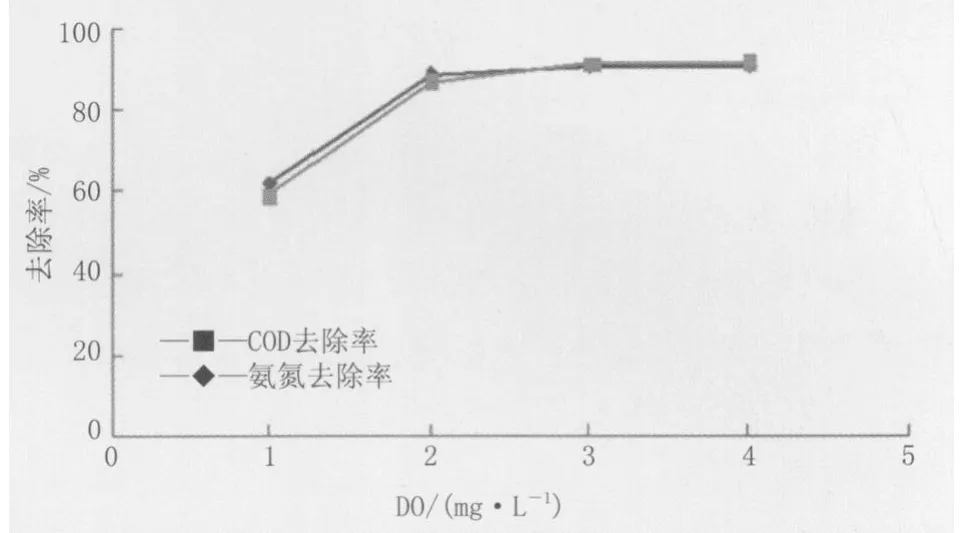

溶解氧(DO)是影響生物處理效果的重要因素。當曝氣量不足、溶解氧濃度偏低時,易發生絲狀菌性膨脹[13]。但DO濃度過高不僅造成動力浪費,而且易使污泥老化解絮,出水懸浮物增加[14-15]。試驗通過空氣壓縮機和氣體流量計來調節反應器中的溶解氧量,在運行方式、進水濃度、溫度等條件基本相同的情況下,DO值分別取1、2、3、4 mg/L,研究不同DO值對出水COD和氨氮濃度的影響。試驗結果如圖5所示。

圖5可明顯看到DO對SBR去除效果的影響,當DO為1 mg/L時,微生物處理廢水受到抑制,出水指標濃度較高,去除率效果差;當DO值由1 mg/L提高到2 mg/L時,微生物對廢水的處理效果較好,COD去除效果提高了27.09個百分點,氨氮去除效果提高了28.12個百分點;當DO值大于2 mg/L時,有機物降解接近最大值,上升趨勢不明顯,不再是反應的主要影響因素。根據以上試驗結果,曝氣階段DO值宜為2~3 mg/L。

圖5 DO值對SBR去除效果的影響Fig 5 Effect of dissolved oxygen on removal rate of SBR

2.2.3 沉淀時間

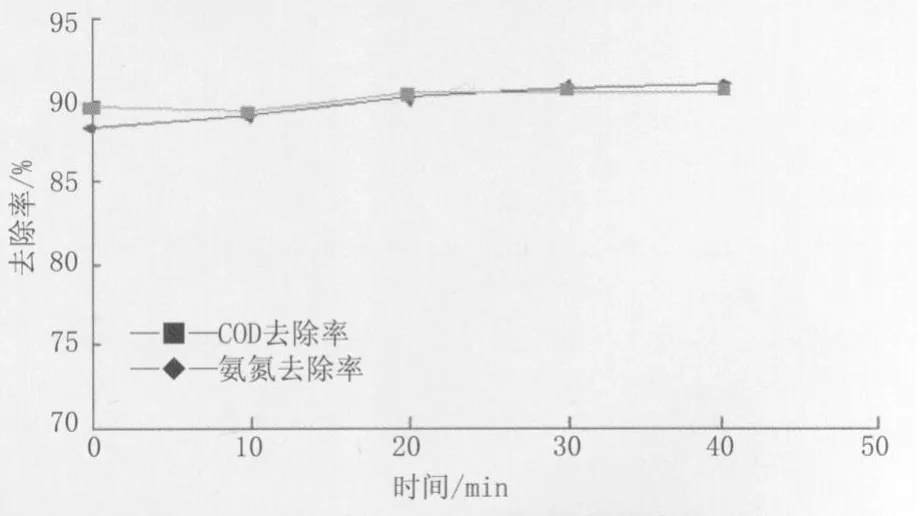

在SBR反應器中,沉淀時間直接影響出水水質,確定一個合理的沉淀時間很重要。沉淀時間過短,出水中含有大量未沉淀的懸浮物而影響出水水質,沉淀時間過長,會發生污泥上浮現象[16]。

圖6 沉淀時間對SBR去除效果的影響Fig.6 Effect of precipitation time on removal rate of SBR

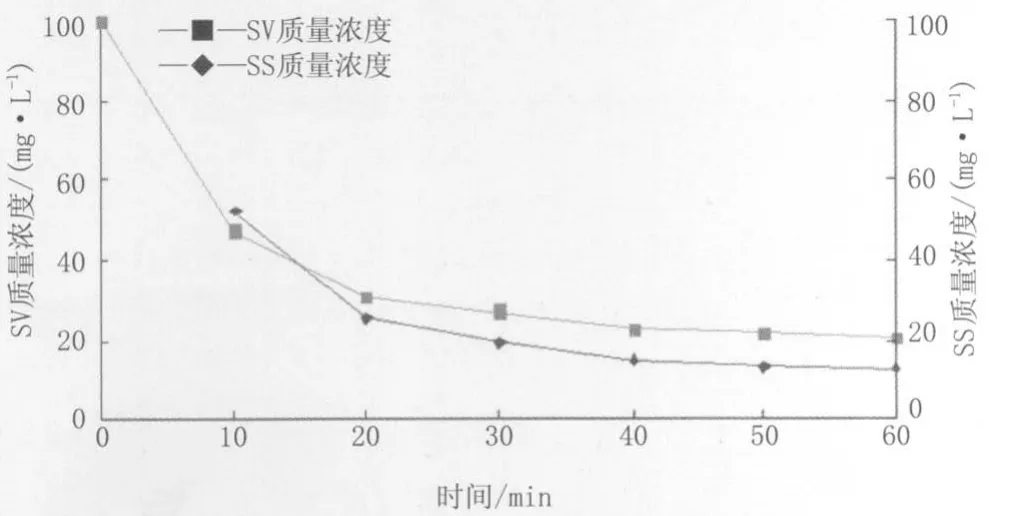

由圖6可知,沉淀時間對COD和NH3—N去除效果影響甚微,主要是從污泥的沉降性能來確定沉淀時間的。圖7為反應器中污泥沉淀的泥水界面高度及上清液中SS質量濃度變化規律。從圖7可以看出,沉淀時間小于10 min時,泥水界面不明顯,出水SS質量濃度較高。當沉淀時間為20 min時,泥水界面下降到排水口以下。經過40 min的沉淀,沉淀過程基本完成,出水SS質量濃度下降到14.52 mg/L,之后出水SS質量濃度趨于穩定。因此,確定SBR反應器的沉淀時間為40 min。

圖7 SV與SS質量濃度隨沉淀時間的變化Fig.7 Change of SV and SS with running time

2.3 最佳工況下運行效果研究

在最佳工況條件下,采用SBR反應器對繅絲廢水進行后續處理。其廢水水質情況如下:COD為671.2~972.3 mg/L,NH3-N為110.2~169.5 mg/L,TP為20.3~32.7 mg/L,pH6.8~7.9。

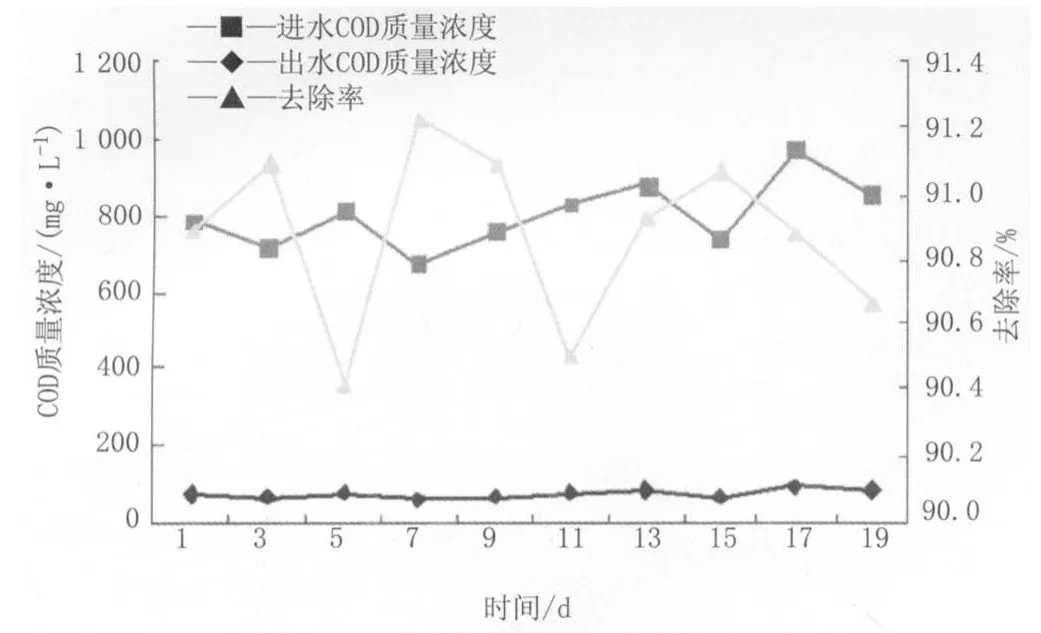

2.3.1 對COD的去除效果

由圖8可知,SBR反應器的進水COD質量濃度為671.2~972.3 mg/L,其出水的COD值為63.4~88.7 mg/L,出水穩定在100 mg/L以下,去除率為90.5 %±0.5 %,系統的COD去除效果良好。

圖8 SBR反應器對COD的去除效果Fig.8 Removal effect of SBR reactor on COD

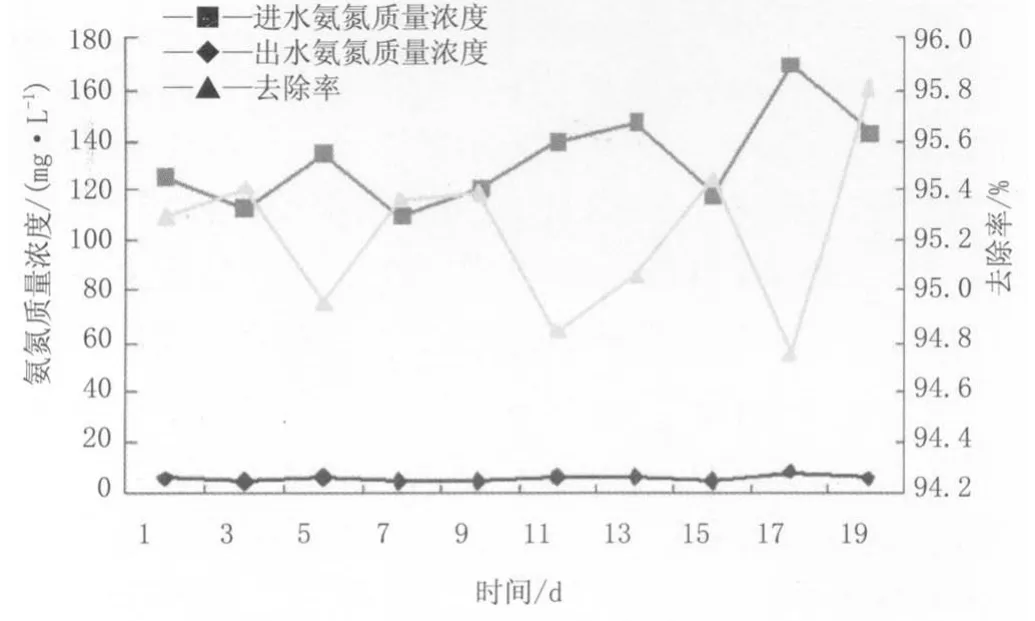

2.3.2 氨氮的去除效果

由圖9可知,SBR反應器的進水氨氮質量濃度范圍為110.2~169.5 mg/L,其出水氨氮值一直保持在10 mg/L以下,去除率為95.1 %±0.6 %。

圖9 SBR反應器對氨氮的去除效果Fig.Removal effect of SBR reactor on ammonia nitrogen

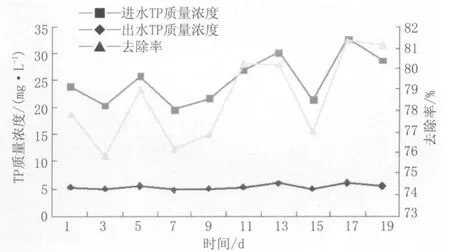

2.3.3 TP的去除效果

由圖10可知,SBR反應器的進水TP質量濃度范圍為20.3~32.7 mg/L,其出水TP質量濃度為4.9~6.1 mg/L,去除率為78.2 %±3.1 %,不能達到排放標準。主要原因在于,雖然在SBR的整個運行過程中有厭氧(或缺氧)與好氧環境的交替,使沉淀、排水及排泥階段的污泥可處于良好的厭氧或缺氧狀態,但此時反應器中的有機底物已所剩無幾,因而對聚磷菌的磷釋放不具備足夠的易被聚磷菌所利用的有機底物。所以導致SBR反應器對TP的去除效果不佳,還需進行深度除磷。

圖10 反應器對TP的去除效果Fig.10 Removal effect of SBR reactor on TP

3 結 論

1)經過近一個月的培養馴化,得到了活性較高的污泥,呈黃褐色,絮狀,S V 3 0穩定在18.1 %~28.9 %,SVI在64.1~89.2 mL/g,COD去除率穩定在90 %以上,反應器運行穩定。

2)通過改變曝氣時間、DO值和沉淀時間來確定SBR反應器的最佳工況條件為:曝氣時間為8 h,沉淀時間為40 min,DO值為2~3 mg/L。

3)在最佳工況條件下,SBR反應器對厭氧處理后的繅絲廢水具有很好的處理效果。在進水COD、氨氮和TP質量濃度分別為671.2~972.3 mg/L,110.2~169.5 mg/L,20.3~32.7 mg/L時,對COD、氨氮和TP的去除率分別穩定在90.5 %±0.5 %、95.1 %±0.6 %和78.2 %±3.1 %,出水COD和氨氮都能達標排放。將SBR反應器作為繅絲廢水后續好氧處理設備,具有較高的處理效率和較好的運行穩定性。

[1] 京華時報.去年前11月紡織業虧損面擴至20 %[EB/OL].(2009-01-30).http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/200 90130/00355800744.shtml.

[2] 王淑瑩,彭永臻.SBR法計算機自動控制系統的研究[J].給水排水,2000,26(3):76-78.

[3] LI B Y. Analysis of kinetic process of treating brewery wastewater by SBR[J]. Nanjing Huagong Daxue Xuebao, 2000, 23(3): 23-25.

[4] LIM P E, ER C C. Treatment of dye-containing wastewater by sequencing batch reactor with powdered activated carbon addition [J] Toxicological and Environmental Chemistry, 2000, 75(1): 75-87.

[5] 班福忱,李亞峰,賈新軍,等.SBR法處理屠宰廢水的設計與運行[J].工業安全與環保,2007,33(3):21-22.

[6] TARDIF O, HALL E R. Alternatives for treating recirculated news print whitewater at high-temperatures[J] .Water Science and Technology, 1997, 35(2): 57-65.

[7] 劉永淞,陳純.SBR法工藝特性研究[J].中國給水排水,1990,6(6):5-11.

[8] 顧毓剛,呂敏.絹紡廢水的處理工藝研究[J].環境保護,2002(15):7-8.

[9] 孔秀琴,蘭建偉,何樂萍.活性污泥培養及運行過程中的微生物指示作用[J].鄭州大學學報:工學版,2006,27(1):113-116.

[10] 楊曉瑞.SBR系統中活性污泥的馴化[J].創新技術,2008(9):9-10.

[11] 付永勝,朱杰.SBR工藝處理肉類加工廢水脫氮最佳運行條件的選擇[J].水處理技術,2005(12):67-71.

[12] 郁桂林.木材蒸煮度水的處理工藝研究[D].上海:上海師范大學,2007:41.

[13] 朱其兆,SBR運行中污泥膨脹的發生原因分析[J].長春理工大學學報:綜合版,2005,9(3):120-121.

[14] 上海環境保護局.廢水生化處理[M].上海:同濟大學出版社,1999:195-196.

[15] 魏瑞霞,孫劍輝,陳金龍.SBR法處理廢水的影響因素[J].重慶環境科學,2003,25(11):156-158.

[16] 高鋒,楊朝暉,曾光明,等.厭氧水解-SBR工藝處理高濃度有機廢水運行工序的優化[J].環境科學,2004,25(5):84-88.

Follow-up treatment research of filature wastewater by SBR

CHEN Xiao-ling1, LI Jin-cheng1,2, ZHENG Hua-yan1, WU Lei1, QUE Guang-long1, LI Wen-wen1

(1. College of Environmental Science and Engineering, Guilin University of Technology, Guilin 541004, China; 2. State Key Laboratory of Environmental Engineering and Protected Assessment in Guangxi, Guilin 541004, China)

By studying the impact of sequencing batch activated sludge process (SBR) to the filature wastewater treatment effect of various factors, the best operation conditions was obtained. The results showed that: when the aeration time is 8 h, the precipitation time is 40 min and dissolved oxygen value is 2-3 mg/L in SBR,it can achieve the best effect; under this condition, the removal rate of COD, ammonia nitrogen and TP are 90.5%±0.5%, 95.1%±0.6% and 78.2% ±3.1%, and both of the effluent COD and ammonia nitrogen can reach the standards. As filature wastewater treatment subsequent aerobic process, SBR reactor has high treatment efficiency and good operation stability.

Filature wastewater; SBR; Influence factor

X791

A

1001-7003(2012)01-0017-04

2011-08-30;

2011-10-09

廣西科技廳項目(桂科攻10124002-3);廣西教育廳科研項目(桂教科研200911LX125);廣西高校人才小高地建設“環境工程”創新團隊資助計劃項目(桂教人[2007]71);廣西環境工程與保護評價重點實驗室主任基金項目(桂科能0701z010)

陳小玲(1986- ),女,碩士研究生,研究方向為水污染控制。通訊作者:李金城,教授,博士,china_ljc@263.net。