上海:在“萬國建筑博覽會”感受幸福

孫麗萍

在上海以“福”字打頭為名的里弄有近300條,以“德”字打頭的有200多條

高樓大廈承載著上海乃至中國全球化、現代化的勃勃野心和夢想,也容納著每一個上海居民具體而微的幸福。

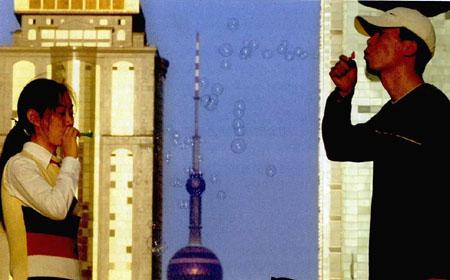

上海這座城市的巨大魅力,很大程度上投射于有“萬國建筑博覽會”之稱的外灘以及煙波淡淡、江水沉沉的黃浦江,而它的另一部分氣質又來自著名作家王安憶筆下“壯觀的弄堂景象”。

每天穿梭在上海大街小巷的出租車司機郭師傅,談起上海的建筑,自豪之情仍然溢于言表。“我做出租車司機十五六年了,載過世界各地的客人,不是吹牛,不管老外來自哪個國家,都能在阿拉上海找到自己國家那種風格的老房子,所以,伊拉都喜歡上海。”

因為建筑的緣故,上海變得千姿百態,橫看成嶺側成峰了。“近代上海形成的萬國城市建筑特色,正是孕育上海市民文化形式和幸福內容的母體。”上海美術館副館長張晴對《瞭望東方周刊》記者說。

張晴指出,每個城市與建筑的形成都有其特定的文化和歷史的淵源,生活在不同城市的人們,他們的文化氣質、感情形式和幸福目標也是各異的。

事實上,上海的建筑設計風尚與其現代城市意識的覺醒,幾乎是同步萌發,在中國是最早的。而上海市民對城市建筑的自豪感,可能在中國所有城市中也是名列第一的。

“萬國建筑博覽會”定格上海表情

素有“萬國建筑博覽會”之稱的外灘,既見證了上海開埠的歷史,也定格了上海的表情。約1500多米長的路段,現存14幢中外經典建筑,這里是上海現代城市的源頭,近現代的金融業、貿易業都從這里孕育發展并走向壯大。

建于1846年的浦江飯店,原名禮查飯店,是上海開埠以來第一家也是最豪華的一家西式飯店,這幢建筑高五層、31米,擁有彩色鑲嵌玻璃、雕花柱頭及銅制吊燈等巴洛克式的裝飾。

悠久歷史曾讓浦江飯店當仁不讓地占據19世紀末20世紀初西方和東方文化交流的一個重要位置:它是上海最早使用煤氣、最早使用自來水、最早使用號碼為200號的電話、最早放映有聲電影的老房子。愛因斯坦、喜劇巨匠卓別林、著名哲學家羅素、著名作家斯諾等均曾下榻此間。

眼下,上海正在興起新一輪將建筑保護、懷舊文化和新潮時尚三者結合的新建筑風潮。其代表作當屬外灘3號、5號、18號等。外灘建筑群正在從一條銀行街“新生”為全球頂級時尚娛樂中心。上海“外灘18號”大樓更于2006年12月獲得了聯合國教科文組織頒發的亞太文化遺產保護獎,證明了用心的保護也可與商業利益共存共榮。

來自美國的斯蒂文是從事飛機維修的技術人員,在上海生活了不到一年。他說,上海建筑最重要的特色就是新房子、老房子都有,這樣的城市景觀只有在飛速且不平衡發展的國家才看得到。有空的時候,斯蒂文愛去老西門一帶拍照片,特別愿意拍那些老房子,以后面的現代化大廈為背景。“上海一定要保存這些老房子,否則就不是上海了。”

日本演員本木雅弘曾三次來到上海,每一次都有不同感受。“14年前還沒有‘新天地,之后每一次來上海,都會發現長出了新的建筑物,很高、很漂亮的那種。”

聽說上海的建筑比東京高30%,本木每天凌晨收工之后都會佇立在酒店的落地窗前,靜靜地欣賞晨曦和霓虹燈共同點亮的上海美景。“這是一個非常不可思議的、電影般的城市。”

而在2006年6月來參加上海國際電影節的好萊塢影星布蘭登·弗雷澤眼中,上海的建筑物在天空中的輪廓是世界上最壯觀的。“可以看出在這座城市中生活的人們,是多么努力!”

石庫門和老式弄堂才是上海的心

每個周日下午,退休老人何火林都要和老伴在衡山路、華山路、建國西路一帶散散步。在這位花甲老人的記憶中,道路兩邊已有幾十年乃至上百年歷史的老房子都保護得很好,永遠默默而詩意地站著,給人一種歲月恒定的安穩之感。

與倫敦、羅馬、西安、北京等城市相比歷史甚短的上海,一直高度重視保護建筑所承載的“海派文化”。自1986年被定名為歷史文化名城以來,上海的建筑保護制度是“最嚴格”的。2003年,上海市公布了《歷史文化風貌區和優秀歷史建筑保護條例》,這也是到目前為止,全國第一部有關保護歷史街區和建筑的法規。上海規定了144條“風貌道路”的紅線完全不能動,從形態上基本保持這個城市的原始樣貌,還確定了中心城區12個歷史文化風貌區,針對每個區的不同特色,加以保護和經營。

在何火林看來,建筑就是房子,而房子承載著生活的所有形態與夢想,住什么樣的房子,就過什么樣的日子。“最初我們一家三口人住在18平方米的房子,現在雖然人口多了一倍,但住上了100多平房的房子,面積是以前的好多倍啊……”

作家鄭祖安在《海上剪影》一書中寫道,在上海里弄名稱中可以看到大量是取意于“富貴榮華、仁義道德、安吉順平”的。這些名稱帶有濃厚的傳統文化色彩,也充分反映了當時一般市民追求富貴、渴求安定的愿望。

據統計,在上海以“福”字打頭為名的里弄有近300條,以“德”字打頭的有200多條。

石庫門和老式弄堂才是上海的心,而金茂大廈、東方明珠、外灘3號、浦東國際機場等等,都是上海的外表。無論在什么時代,上海都是“金玉其外,煙火其中”的。于是,理解了上海的建筑,也就理解了上海人。

生活在上海的人們,每天都在從摩天大廈或者老式花園洋房中汲取力量,支撐自己為成功打拼的欲望,同時,他們又能在夕陽西下,霓虹燈燃起時分,乘坐巨大的軌道交通設施,疲憊而默默無語地回到褪掉了摩登都市光澤的弄堂陋巷、石庫門屋子里,在充滿人間煙火味道、錙銖必較的日子中享受平凡樂趣。

上海不缺高樓大廈,缺的是可以成為經典的藝術建筑

建筑,如今成了上海經濟活力和力量的視覺標識。美國《商業周刊》說,1990年以來,上海興建的摩天大樓足以覆蓋曼哈頓地區,從太空時代的寫字樓到居民樓,應有盡有。

DISCOVERY頻道新近拍攝了一部名為《上海建筑奇觀》的紀錄片。這部完全由西方人拍攝的紀錄片,試圖從上海的建筑當中尋找一種獨特的上海氣質、上海魅力,甚至制造出某種上海神話。它指出,上海,曾經是沉睡的巨人,如今是一座腳踩泥灘、頭在云層中的城市;是一座挑戰自然、挑戰邏輯的城市。“為了建設新上海,建筑師和工程師必須對付軟土、不穩定的地面和致命的臺風。”

不過,以每天改變的城市輪廓線震撼世界的上海,并未在沾沾自喜中故步自封。上海,依然要變。

在新近召開的上海兩會上,上海特邀政協委員王滬鷹對《瞭望東方周刊》表示,正在緊鑼密鼓迎接世博會的上海,未來要在建筑方面進一步張揚創意和想象力。

“上海缺的不是工程師,而是有創意和藝術造詣的建筑藝術大師。上海缺的不是高樓大廈,而是可以成為經典的藝術建筑。”他說。

西班牙建筑藝術大師安東尼·高迪在19世紀末巴塞羅那蓬勃發展之際留下了史詩般的建筑作品,目前北京正在建造的國家大劇院“水中銀蛋”、2008年奧運會的“鳥巢”和“水立方”,盡管屢遭非議卻稱得上是建筑藝術精品,有的還可能成為傳世之作。“相比之下,目前我們上海中規中矩的建筑太多了。”

而上海新聞傳媒集團總裁助理、資深傳媒人陳梁也認為,上海城市建筑的表面光鮮與熱鬧,足以引發市民階層的自豪幸福感,可謂目眩五色。不過,建筑如要真正為上海市民增添幸福感,就必須擺脫形式主義的限制,實施更加人性化、以人為本的規劃設計,以及為建筑采取更貼近自然和環保的外觀造型。