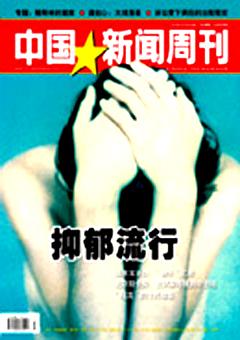

抑郁流行

李 楊 莊芳芳

一系列數字超出了很多人的想象之外:目前的中國大約有抑郁癥患者3000萬人;全球范圍內,有超過5億人正在遭受抑郁癥這種疾病的折磨。預計到2020年,抑郁癥可能超過癌癥,成為僅次于心腦血管病的人類第二大疾患。

一步跨入高速旋轉的現代社會可能是中國目前“郁悶”人數急劇攀升的主要原因;與此同時,中國的心理咨詢行業水平卻沒有能夠“一步跨入”到發達國家的水平。

在剛剛落幕的今年全國“兩會”上,人大代表再次提議:加快精神疾病衛生的立法工作,盡快出臺中國的《精神衛生法》。或許,這部法律的最終出臺能夠幫助中國國民解決一部分精神健康問題。

心靈的感冒

他們病了。

他們臥床不起,情緒沮喪,甚至崩潰和自殺。

他們需要依靠安眠藥、鎮靜劑和抗抑郁藥來抵御這個悄然襲來的“灰色殺手”。

這就是“21世紀最流行的情緒疾病”——抑郁癥

2003年4月1日,香港演員張國榮跳樓自殺;

2004年11月9日,以《南京暴行:被遺忘的大屠殺》一書成為美國暢銷書作家的張純如(華裔),在自己的轎車內中彈身亡;

2005年2月22日,韓國女藝人李恩珠在家里上吊自殺;

2006年4月,臺灣演員葉雯投海自盡;

……

這些以各種不同手段結束自己生命的藝人有一個共同的起因——抑郁。有報道稱,陳曉旭出家前也曾因抑郁而試圖自殺,后在“中國防治自殺第一人”朱海的幫助下獲救。

抑郁,或者抑郁癥,已經關系到社會上每一個人的身心健康和安全。這是因為,抑郁的極端結果并非只有自殺,它也可能導致抑郁者殺人。

2006年年初,19歲的延慶一中高三學生郭某因殺死舍友被市一中院判處無期徒刑。精神醫學鑒定顯示,郭某作案時處于焦慮抑郁狀態,想通過殺人接受刑罰的途徑實現“曲線自殺”;

2006年9月24日凌晨,吉林省柳河縣柳南鄉人患有抑郁癥的石悅軍殺死7人、殺傷4人后潛逃。在隨后的逃亡中,又先后殺害5人、殺傷1人;

2006年發生在佛山南海羅村的“12?28”滅門案,犯罪嫌疑人黃文義也被專家認為患有嚴重抑郁或者精神分裂癥;

據北京市公安部門統計,僅2004年該市就發生精神病患者嚴重肇事肇禍事件211起,2005年又有207起。特別是2004年8月4日,北大醫院幼兒園一名有既往精神分裂癥病史的臨時工用菜刀砍傷了15名兒童和3名女教師,導致1名兒童死亡,在社會上造成了極大的影響。

抑郁就像流感一樣,隨時可能襲擊任何人,以至不知從何時起,“郁悶”成了中國人的一個口頭禪。

目前這一“流感”正在中國蔓延。在剛剛結束的全國“兩會”上,中國疾病預防控制中心編纂的《兩會特刊》“精神衛生專輯”指出,中國大約有抑郁癥患者3000萬人。

6.87%的人患病,62.9%的患者不治療

華東師范大學心理學教授徐光興在他的專著《別了,灰色的心靈風暴——走出抑郁的泥沼》中有這樣一個統計:全球大約有1億5千萬人為抑郁而受苦,如果加上潛在的患者,起碼有將近5億人正在遭受這種疾病的困擾。換句話說,大約每10個人就有一人患有抑郁癥。

徐光興的估算與世界衛生組織(WHO)的統計大體相當。WHO調查發現,全球抑郁癥的發病率約為11%。抑郁癥目前已經成為世界第四大疾病,預計到2020年它可能成為僅次于心腦血管病的人類第二大疾患。

人類認識這一疾病的歷史已有250年。北大醫學部醫學心理學教研室主任胡佩誠告訴本刊,早在18世紀中葉,人類就知道存在一種以情緒低落為主要特征的病。隨著人類對這類疾病認識的加深,世界衛生組織于1948年修改了健康的定義,認為“健康”必須是一個人在軀體、心理、社會適應上的完滿狀態。國際社會對健康標準的重新認識已經延伸到臨床醫學領域。目前美國的一些醫院已開始實行軀體專家、心理專家、社會學專家同時為一個人看病的接診制度。

然而,中國認識抑郁癥僅是近一二十年的事。很多接受本刊采訪的專家都提到中國1982年做的12地區精神障礙流行病學調查。這個目前惟一的全國抑郁癥調查顯示,中國情感性精神障礙,即抑郁癥的患病率僅為0.076%。“這一數字與世界衛生組織統計的11%的全球發病率相去甚遠。”北京市精神衛生保健所副所長侯也之告訴本刊,這是因為當時對抑郁癥診斷標準掌握過嚴,甚至把抑郁癥理解為精神分裂。

改革開放以后,隨著各種信息的不斷傳入,中國逐漸意識到抑郁癥的存在。據胡佩誠回憶,世界衛生組織在上世紀80年代末90年代初曾經做過一個世界范圍的精神障礙的流行病學調查。當時曾到過中國的北京和上海。結果發現,上海的住院病人合并抑郁癥的比例高達24%。“正是這一調查結果,以及從80年代起不斷增多的高校自殺事件,引發了國內對抑郁癥的高度關注。”胡佩誠說。

2003年,馬辛、郭紅利、侯也之等眾多專家采用國際通行標準,組織進行了一次“北京市抑郁障礙社區流行病學調查”。這項調查現在被認為是目前中國最可以信賴的抑郁癥調查。侯也之說,在北京市,抑郁障礙的終生患病率,也就是一生中得過一次抑郁癥的為6.87%;時點患病率,也就是調查時正患有抑郁癥的為3.31%。

多位專家指出,這一數字近年仍有不斷攀升趨勢。侯也之還是北京安定醫院的主任醫師,她回憶說,上世紀80年代以前,安定醫院抑郁癥門診不到總門診量的1/10。如今,安定醫院門診病人中接近一半都患有抑郁癥。正是由于廣泛的社會需求,2006年2月安定醫院專門成立了抑郁癥治療中心。盡管如此,侯也之認為,目前中國抑郁癥就診率仍然不高。根據2003年的北京市調查,抑郁障礙患者從未就醫者高達62.9%,也就是說,大多數患者仍未得到及時有效的治療。

抑郁自殺率:農村高于城市

回龍觀醫院北京心理危機研究與干預中心副主任張艷萍接受本刊采訪時介紹,該中心做過一個全球最大的心里解剖課題,共調查1596例自殺和其他意外死亡、自殺未遂的樣本。結果顯示,6成的自殺死亡者和4成的自殺未遂者患有精神障礙。在各種精神障礙中,抑郁癥的數量是居第一位的。也就是說,在自殺的各種原因中,抑郁癥是罪魁禍首。

北京心理危機研究與干預中心執行主任、來自加拿大的費立鵬和他的同事從1995年起,在全國選取了23個點研究中國的自殺問題。結果顯示,農村的自殺率是城鎮的3倍多,近8成的自殺者居住在鄉村,其中農村女性占多數,而且絕大多數都是服用農藥自殺的。農村自殺的婦女中,很多都是抑郁癥。

一個奇怪的現象,國外的自殺,一般是城市高于農村,男性高于女性。中國恰恰相反。在農村,青年女性自殺的數量幾乎是城市女青年的5倍。中日友好醫院心理科主任醫師、著名心理咨詢專家李子勛認為,導致這一現象的根本原因是中國社會,特別是農村,主流文化仍是男權文化,被覆蓋在“男女平等”的表皮下面。我們的文化、制度、法律設計對于女性權益的保護,與西方發達社會相比,至少落后了100年。

張艷萍說,在農村,農藥放置非常隨意,往往放在門后或墻角。“這些農藥中有很多是一類有機磷農藥,毒性很大。”她說,農村相對落后的醫療條件加上唾手可得的劇毒農藥,讓患有抑郁癥的婦女更容易自殺。

張艷萍曾遇到這樣一個案例令她頗受震動。一個農村女教師結婚不到一年,便把自己反鎖在屋里,喝下農藥自殺了。她留下一封遺書,稱自己的死和其他人無關,只是因為覺得生活太痛苦了。后來調查得知,其實她死前是有征兆的。自殺前,她變得非常不愛說話,還總是起床很晚耽誤上課。而且家人回憶說,她在上中學時曾有過短時間的抑郁狀態。

“這是典型的抑郁癥,”張艷萍說,“遺憾的是,這是在她死后才知道的。”

高校特例:23.66%的抑郁癥患病率

在安定醫院抑郁癥專科門診的樓道里,記者見到一個20歲左右的女孩坐在樓道邊的椅子上候診。她頭低得很深,一言不發。一個中年婦女坐在她旁邊,一會兒整理一下女孩的衣領,一會兒把女孩的頭發攏在耳后,就像對待一個兒童。

中年婦女姓張,女兒小林(化名)正在北京一所名牌大學讀大二。

張阿姨說,她們家住甘肅一個小縣城。去年暑假回家,一向活潑開朗的小林變得一句話不說,還經常一個人含淚發呆。小林返校后不久,張阿姨接到學校打來的電話,說孩子情緒非常不好,請家長去北京。

到北京后,張阿姨找了家旅館住下。誰知這一住就是半年,她被迫向單位請了長假,租了學校附近的一間民房長期住下來。

“醫生說孩子有自殺可能,讓我好好盯著她。”張阿姨說,小林班上還有三個同學,也是家長專門在北京租房子陪讀的。這三個同學現在都是小林的病友,其中一個學生每晚吃一把安眠藥,仍整夜不能入眠。

大學生因為心理問題由家長陪讀在京城已不鮮見,而醫生對小林可能自殺的警告也并非危言聳聽。連年發生的大學生自殺事件已經成為象牙塔內的噩夢。以北京市為例,有媒體報道,據不完全統計,2004年北京地區高校學生自殺身亡的有19名,2005年15名,2006年9名。

“已經可以肯定,導致很多大學生自殺的元兇就是抑郁癥。”北京師范大學心理咨詢中心博士張繼明告訴本刊,去年北師大跳樓自殺的那個學生就患有抑郁癥。他生前隱瞞了自己的病情。后來得知,這個學生曾到安定醫院看過病,并被確診為抑郁癥。

另一個調查更讓人對大學生的精神狀況擔憂。2006年12月,北京市團市委和北京市學聯共同推出的《首都大學生發展報告》顯示,北京地區大學生抑郁癥患病率達到了23.66%。

“‘啪的一聲跨入高速旋轉的社會”

大學生焦慮找工作,白領焦慮沒完沒了的加班,農民工焦慮年底能否拿到工資黃悅勤根據流行病學調查判斷,存在抑郁狀態的人高達30%。

到底是什么原因使那么多的人陷入了抑郁?

“現代社會日益加劇且無孔不入的競爭機制,是抑郁流行的原因之一。”上海師范大學政法學院哲學系教授陳蓉霞說,現代社會由于傳媒的力量,使得盡管比爾?蓋茨與我們遠隔重洋,但他的富裕程度卻無人不知;使得超女們的成功也時時牽動著人們的神經。各種誘惑成為當今社會隨處可見的浮躁心態的成因,浮躁程度的加深則演變為焦慮和抑郁。

張繼明認為,科技進步使工作失去了邊界,是抑郁流行的另一個原因。他說,各種通訊手段,如手機、電子郵件、QQ等隨時隨地可以找到你,并把你和工作聯系起來。另外,工作已經不像傳統工業的生產線那樣明確,更不像計劃經濟下一張報紙一杯茶那樣悠閑,工作變得越來越復雜。美國管理大師比德?德魯克說,21世紀的工作是一種智力工作,人們甚至不知道工作從哪里開始,到哪里結束。從業者對自己工作的掌控水平在下降,但老板對績效的要求卻在提高。于是,太多的人感到身心耗竭。

去年,美國《財富》雜志對中國的中高級管理人員做過一個調查。被調查者中,覺得自己壓力過大的人超過70%,20%的人出現明顯的“職業耗竭”。

“發達國家從傳統社會到現代社會經過了很長的過渡期。”張繼明說,而中國卻是“啪”的一聲就跨入了高速旋轉的現代社會,從國家到個人準備都不是很充分。

社會和個人的準備不足還表現在人們對收入差距拉大的焦慮,對法制不健全的焦慮,對公共安全和社會變遷的焦慮。清華大學社會學系教授孫立平提出,中國社會處于轉型期,存在社會“斷裂”與“失衡”的觀點,也許這正是抑郁這種社會病在中國蔓延的深層原因。

而大學生們成為抑郁癥高發群體的一個直接原因是學生生活在比較與落差中。學生患者往往向醫生和心理咨詢老師傾訴自己的心理失衡。學生中的“貴族”對貧困生是一種“比較”;女生樓前排隊的高級轎車對沒車“理睬”的女生是一種“比較”,同居的俊男靚女對單身漢們是一種“比較”,而更為現實的就業“比較”更讓許多學生變得或自卑,或功利,或者干脆失去了對社會公正的感覺。

張繼明認為,特別是“80后”的獨生子女大學生的依賴、自尊、敏感和特立獨行等性格特征更讓他們對“比較”結果的反應強烈。在“蜜罐”里長大的一代人一旦離開父母,便發現自己變得異常無助和孤單。