運用毫針“齊刺加短刺”法治療梨狀肌綜合征的臨床研究

陳 麗,曾 玲

(1.重慶市渝北區中醫院針灸科;2.重慶市渝北區中醫院超聲科,重慶 401120)

梨狀肌綜合征是一種以疼痛為主要癥狀的壓迫性神經病變,由于解剖結構或后天因素導致梨狀肌下方的坐骨神經受到壓迫,造成臀部劇烈疼痛并向下肢放射,主要臨床表現包括疼痛、臀部腫物、活動受限,可導致畸形等并發癥[1]。脊髓損傷、創傷、深蹲、反復勞損或有手術史等均可能造成梨狀肌損傷,出現長期的肌肉水腫、充血會導致梨狀肌肥大和痙攣,最終發病[2]。據統計,約6%的坐骨神經痛患者會并發梨狀肌綜合征,這對患者的生活質量造成了嚴重負面影響[3]。目前臨床多采用手術治療梨狀肌綜合征,對癥狀的緩解作用較好,但存在一定的復發情況。中醫將梨狀肌綜合征分為“痹”“腰腿痛”“肌腱損傷”三類。《素問·痹論》記載:“風、寒、濕混在一起,形成痹。”中醫理論指出,梨狀肌綜合征是內外因素綜合作用的結果。內因主要是由于人體肝腎不足,正氣不足,導致防御氣不足,外邪多虛而居,侵入人體,使氣血停滯;外因包括風、寒、熱、濕等,這些因素會導致經絡充血或經絡堵塞,氣血無法順暢流動,導致疼痛[4-5]。與常規針刺治療比較,“齊刺加短刺”針法治療對于寒濕痹證中病變位置較深而面積不大的患者更具優勢,對于病變深處予以疏通經絡具有更好的效果[6]。為能夠對梨狀肌綜合征進行有效治療,本研究納入60 例梨狀肌綜合征患者,分別實施毫針“齊刺加短刺”法治療和常規針刺治療,以期提高梨狀肌綜合征患者的治療效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2021 年1 月至2022 年12 月重慶市渝北區中醫院收治的60 例梨狀肌綜合征患者,按照隨機數字表法分為實驗組(行毫針“齊刺加短刺”法治療)和對照組(行常規針刺治療),各30 例。實驗組患者中男性16 例,女性14 例;年齡46~72 歲,平均年齡(57.92±1.62)歲;病程2~10 年,平均病程(5.29±0.62)年。對照組患者中男性15 例,女性15 例;年齡46~72歲,平均年齡(57.89±1.71)歲;病程2~10 年,平均病程(5.30±0.73)年。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經重慶市渝北區中醫院醫學倫理委員會批準,患者及其家屬簽署知情同意書。納入標準:①符合《中醫病證診斷療效標準》[7]和《外科學》[8]中梨狀肌綜合征的中、西醫診斷標準;②年齡46~72 歲;③治療期間不接受其他治療方法。排除標準:①精神異常,不能配合治療者;②合并腫瘤或嚴重內科疾病者;③合并皮膚疾病或治療部位破損者。

1.2 治療方法實驗組患者行毫針“齊刺加短刺”法治療。取穴:阿是穴(梨狀肌肌腹陽性反應點)、環跳、居髎、秩邊、委中、陽陵泉、懸鐘。實施步驟:患者取臥位,于患側臀部明確梨狀肌肌腹(即為坐骨以上),使用拇指指尖深按肌腹,陽性反應點即為阿是穴(為指尖按壓至條索狀隆起最疼硬節點)。常規消毒按壓穴位,用毫針(0.3 mm×75 mm)由淺入深直刺,搖動針柄逐步深入,深刺至骨部,在骨膜處作上下搗動,如刮骨狀,隨即針尖朝向阿是穴,運用捻轉補瀉法分別在阿是穴左右旁開集梨狀肌肌束上各l 寸處斜刺一針,深度盡可能與正中針保持一致,針感以患者自感局部酸脹感并向整個臀部擴散為準。其余各穴位直刺捻轉得氣后,使用電針儀(蘇州醫療用品廠有限公司,型號:SDZ-Ⅱ)疏密波通電25 min,強度以患者感覺舒適為宜,1 次/d,連續治療5 次為1 個療程,療程期間休息2 d,治療2 個療程后作療效評估。對照組患者行常規針刺治療。取穴:阿是穴、環跳、居髎、秩邊、委中、陽陵泉及懸鐘。穴位常規消毒,選取適合的一次性針灸針垂直進針,得氣后,行平補平瀉法(盡可能使針感向下輻射至小腿),使用電針儀疏密波通電25 min,強度以患者感覺舒適為宜。1 次/d,連續治療5 次為1 個療程,療程期間休息2 d,治療2 個療程后作療效評估。

1.3 觀察指標①比較兩組患者視覺模擬量表(VAS)疼痛評分。于治療前后采用VAS[9]評價患者疼痛程度,總分為10 分,0 分為無痛,1~3 分為輕度疼痛,4~6 分為中度疼痛,7~10 分為重度疼痛,分數越高則疼痛越嚴重。②比較兩組患者臨床癥狀評分。參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[10]擬定臨床癥狀評分表,該表包括疼痛、壓痛、下肢放射痛、跛行、梨狀肌緊張實驗及影響睡眠6項條目,以非常明顯(3 分)、明顯(2 分)、偶發(1 分)及無(0 分)評分,分數越高代表臨床癥狀越嚴重。③比較兩組患者Oswestry 功能障礙指數(ODI)評分。于治療前后采用ODI 評分[11]評價功能障礙程度,總分為50分,評分越高代表功能障礙越嚴重。④比較兩組患者臨床療效。參考《中藥新藥臨床研究指導原則》進行判定,治療指數=(治療前積分- 治療后積分) / 治療前積分×100%,痊愈:治療指數≥76%;顯效:51%≤治療指數<76%;有效:25%≤治療指數<51%;無效:治療指數<25%[12]。(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%=總有效率。

1.4 統計學分析采用SPSS 22.0 系統處理數據。計數資料以[例(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗,等級資料比較采用秩和檢驗;計量資料以()表示,組間和組內的比較采用t檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

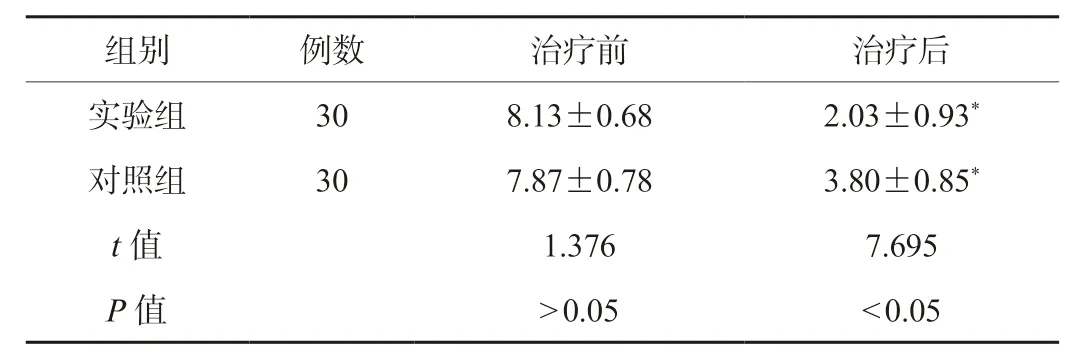

2.1 兩組患者VAS 疼痛評分比較兩組患者治療前VAS疼痛評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者VAS 疼痛評分低于治療前,且實驗組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者VAS 疼痛評分比較(分,)

表1 兩組患者VAS 疼痛評分比較(分,)

注:與同組治療前比較,*P<0.05。VAS:視覺模擬量表。

組別 例數 治療前 治療后實驗組 30 8.13±0.68 2.03±0.93*對照組 30 7.87±0.78 3.80±0.85*t 值 1.376 7.695 P 值 >0.05 <0.05

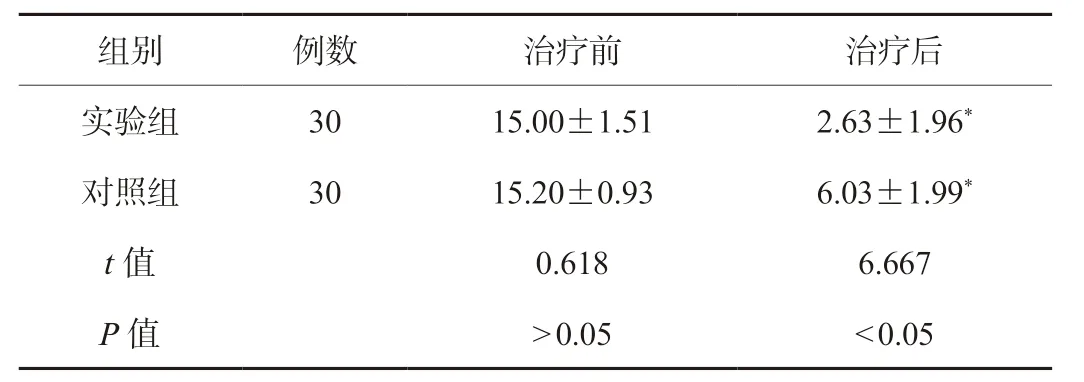

2.2 兩組患者臨床癥狀評分比較兩組患者治療前臨床癥狀評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者臨床癥狀評分低于治療前,且實驗組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者臨床癥狀評分比較(分,)

表2 兩組患者臨床癥狀評分比較(分,)

注:與同組治療前比較,*P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后實驗組 30 15.00±1.51 2.63±1.96*對照組 30 15.20±0.93 6.03±1.99*t 值 0.618 6.667 P 值 >0.05 <0.05

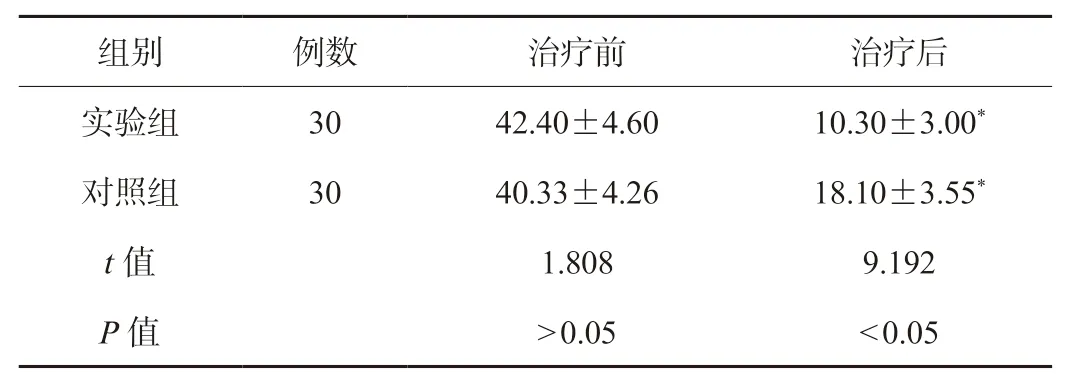

2.3 兩組患者ODI 評分比較兩組患者治療前ODI 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者ODI 評分低于治療前,且實驗組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者ODI 評分比較(分,)

表3 兩組患者ODI 評分比較(分,)

注:與同組治療前比較,*P<0.05。ODI:Oswestry 功能障礙指數。

組別 例數 治療前 治療后實驗組 30 42.40±4.60 10.30±3.00*對照組 30 40.33±4.26 18.10±3.55*t 值 1.808 9.192 P 值 >0.05 <0.05

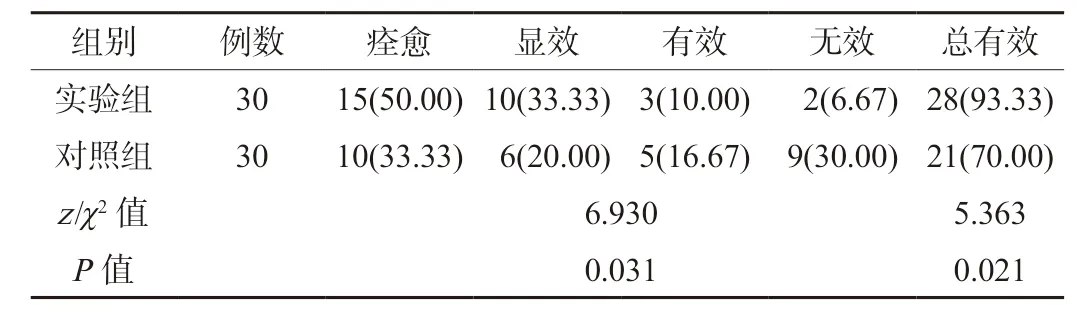

2.4 兩組患者臨床療效比較實驗組患者整體療效優于對照組,總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者臨床療效比較[例(%)]

3 討論

梨狀肌位于小骨盆后壁,起點為骶骨前面骶前孔外側,止于股骨大轉子處。梨狀肌功能為舒張時使大腿外旋外展,收縮可使骨盆后傾[13]。由于解剖部位關系,坐骨神經多從梨狀肌下孔或梨狀肌內穿過。梨狀肌綜合征多數是因炎癥反應引起,包括梨狀肌受損、水腫及充血等,刺激卡壓該區域的坐骨神經,從而引起患側臀腿部酸脹伴放射性疼痛。祖國醫學認為該病歸屬“痹癥”“臀股風”“臀部筋脈受損”范疇,多由于感受風寒濕邪,或跌閃造成經絡氣血瘀阻所致[14]。針刺為祖國醫學的瑰寶,是我國特有的民族醫療方法,具有疏通經絡、調和陰陽、扶正祛邪、消炎止痛的作用。依據經脈所過、主治所及,并遵循針灸近部的原則取穴,梨狀肌位于臀部深層,選取肌腹上局部硬結點阿是穴,實驗組采用“齊刺加短刺”方法治療梨狀肌綜合征,《靈樞·官針》云:“齊刺者,直入一,傍入二……,或曰三刺……治痹氣小深者也”,該針法屬于十二刺之一,在病變最疼部位陽性反應硬結正中直刺一針,然后其左右旁開1 寸處各斜刺一針,可見齊刺治療法對于部位深、范圍窄的病變處有突出的治療效果[15]。《靈樞·官針》云:“短刺者,刺骨痹,稍搖而深之致針骨,所以上下摩骨也。”短刺針法為深刺至骨,在骨膜上搗動刮骨。本研究運用齊刺法配合短刺,三針齊下,集中作用于病變的梨狀肌硬結處,再深入至骨面使針感加強,從而達到解痙及修復肌肉的作用,使療效直達病所。《靈樞·經脈》云:“其支者,別起外輔骨,上走髀……后者結于尻。”由此可看出足少陽經的分支沿行和梨狀肌起止部位一致,其疼痛主要從臀部向下輻射至腳部,與膀胱經循行相符合,故取穴為足太陽膀胱經、足少陽膽經上的腧穴[16]。本研究結果顯示,兩組患者治療后VAS 疼痛評分低于治療前,且實驗組低于對照組。這說明“齊刺加短刺”法治療梨狀肌綜合征對疼痛的緩解更明顯;治療后兩組患者ODI 評分低于治療前,實驗組低于對照組,說明“齊刺加短刺”法治療梨狀肌綜合征可更好地改善患者的功能障礙情況。

另外,本研究顯示,兩組患者治療后的臨床癥狀評分低于治療前,且實驗組低于對照組;實驗組患者整體療效優于對照組,總有效率高于對照組。分析原因,毫針“齊刺加短刺”法選取的環跳位于臀部梨狀肌處,是膽經及膀胱經交會穴;秩邊、居髎分別為足太陽、足少陽經上的穴位,均位于臀部,針刺上述穴位可以更好地疏通患側臀局部經絡氣血;筋會陽陵泉,故選取陽陵泉舒筋利節、通絡止痛;委中為太陽經之合穴及下合穴,懸鐘為少陽經之穴,八會穴之髓會,以上諸穴相配使太陽經、少陽經得以活血通絡、消炎止痛。在中醫理論的指導下,針灸治療的主要機制是應用經絡理論,沿經絡選穴后再對患者進行針灸治療[17]。遵循“以痛治病”和“循經取穴”的基本原則,緩解肌肉疼痛,有利于繼發性肌肉痙攣自然消失,提高止痛效果;另外,電針在增強組織代謝的同時,可改善氣血循環,改善炎癥引起的水腫和疼痛,緩解神經卡壓,療效優于傳統針灸[18-19]。

綜上所述,毫針“齊刺加短刺”法治療梨狀肌綜合征效果顯著,能夠改善患者疼痛程度、臨床癥狀及功能障礙。