誰來養(yǎng)活“80后”農(nóng)民?

項繼權(quán)

在我們的調(diào)查中,有38%的農(nóng)民認(rèn)為土地調(diào)整是合理和應(yīng)該的;只有13%的農(nóng)民認(rèn)為“不應(yīng)調(diào)整土地”。還有近半數(shù)農(nóng)民雖然反對大面積調(diào)整,但可以進(jìn)行“小調(diào)整”。對于農(nóng)地調(diào)整的原因,農(nóng)民最普遍的回答是“如果不調(diào)整k地,有的家庭人多地少,有的家庭地多人少,不公平”。

如果從上世紀(jì)70年代末實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制算起,土地承包經(jīng)營在農(nóng)村實行快30年了。雖然30年僅僅是歷史的瞬間,但卻是一代人的時間。

絕大多數(shù)地方,聯(lián)產(chǎn)承包是以農(nóng)地按人口或勞力一次性均分為基本特征。這種一次性的分配確定了農(nóng)民的土地使用權(quán),滿足當(dāng)時農(nóng)民土地均分的愿望。盡管每家每戶分得的土地不多,農(nóng)民畢竟有了安身立命之本,他們可以在狹小的土地上討生活。

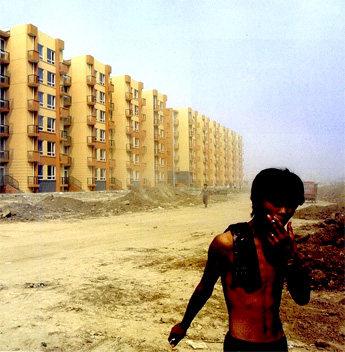

然而,80后出生的“農(nóng)民”怎么辦?誰來養(yǎng)活“80后”?這些生在農(nóng)村、身為“農(nóng)民”的“80后”,生不逢時,失去了初次土地分配的機(jī)會。按照國家政策,“增人不增地、減人不減地”,這些不能獲得土地的農(nóng)民何以為生?

尤其是隨著時間的推移,生老病死,婚喪嫁娶,遷出流進(jìn),20多年后的今天,各地曾經(jīng)大體均等的土地?fù)碛凶兊迷絹碓讲黄骄R恍┘彝ト硕嗟厣伲硪恍┘彝ト松俚囟唷_@些沒有和少有土地的農(nóng)民不禁會問,“公平嗎?”

為此,一些地方采取“大穩(wěn)定、小調(diào)整”的辦法,定期或不定期對占地較多的農(nóng)民的土地或集體保留的土地進(jìn)行調(diào)整,以滿足無地或少地農(nóng)民的爭地要求。

我們對湖北、河南、安徽、山東、內(nèi)蒙、四川、江西等7個省(區(qū))86個村1400多名村民的隨機(jī)調(diào)查就顯示,1996年到2005年初,只有34%的農(nóng)民沒有調(diào)整過土地。有33%的農(nóng)民進(jìn)行過一次土地調(diào)整,28%的調(diào)整過兩次,有5%的農(nóng)民調(diào)整四次以上。與此類似的是,國務(wù)院發(fā)展研究中心對78個村子的調(diào)查也表明,浙江46.7%的村子沒有進(jìn)行過土地的再調(diào)整,30%的村只調(diào)整了一次;江西有36.4%的村調(diào)整過一次,45.4%的村調(diào)整過三次;在河南,30%的樣本村調(diào)整過一次,70%的村調(diào)整過兩次。

然而,這種土地調(diào)整通常遭到耕種者和承包人的反對,在他們看來,“法律規(guī)定土地承包經(jīng)營權(quán)30年不變,我已經(jīng)在土地上進(jìn)行了投資,改良了土地,憑什么要將改良好或剛有收益的土地讓出去?”

于是,改革以來,農(nóng)民為土地的調(diào)整和反調(diào)整爭論不休。在不少地方,農(nóng)民在與企業(yè)或政府在土地權(quán)益爭得難分難解之時,農(nóng)村內(nèi)部鄉(xiāng)親之間也為土地分配爭得難解難分!

在稅費改革前、“種田不劃算”的時候,田地本身成為農(nóng)民的負(fù)擔(dān),不少農(nóng)民棄地而去,無地的農(nóng)民也不要求分地,農(nóng)地之爭相對平靜。但是,在免稅之后,擁有土地就是獲得實實在在的收益,農(nóng)村土地之爭驟然而起,一時成為令基層干部“頭痛的問題”。

生存?zhèn)惱砑捌渲贫冗壿?/p>

在我們的調(diào)查中,有38%的農(nóng)民認(rèn)為土地調(diào)整是合理和應(yīng)該的;只有13%的農(nóng)民認(rèn)為“不應(yīng)調(diào)整土地”。還有近半數(shù)農(nóng)民(47%)雖然反對大面積調(diào)整,但也可以進(jìn)行“小調(diào)整”。對于農(nóng)地調(diào)整的原因,農(nóng)民最普遍的回答是“如果不調(diào)整土地,有的家庭人多地少,有的家庭地多人少,不公平”(33%)。“如果不調(diào)整土地,新生的人口和新娶的媳婦靠什么為生?”

顯然,農(nóng)村土地不斷調(diào)整直接源于無地農(nóng)民的生存要求及其公正的觀念。“土地分配不公”及“無地靠什么為生”成為最強(qiáng)有力的理由。這種生存要求觸及農(nóng)民的道德底線,并置所有反對者于“不公”和“無義”之地。面對缺地和無地農(nóng)民的生存要求,國家也不得不在強(qiáng)調(diào)“大穩(wěn)定”的同時允許“小調(diào)整”:允許在一定條件和范圍內(nèi)對土地進(jìn)行小范圍的調(diào)整,雖然對此作出了諸多嚴(yán)格的限制。

不過,值得注意的是,農(nóng)民的生存?zhèn)惱砑暗赖碌拙€為什么會導(dǎo)致對土地再分的要求?事實上,在時下農(nóng)村,各地農(nóng)民的財產(chǎn)及收入差別也日益擴(kuò)大,不少村莊農(nóng)戶之間在住房、收入和生活水平方面的差距遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過農(nóng)地占有的差別,然而,正如有的人所說,“有的農(nóng)民吃得好、住得好,而有的農(nóng)民吃不好,也住得差,為什么他們沒有提出要平分或重分富有者的住房和家產(chǎn)呢?”

其實,農(nóng)民對土地再分的要求及其生存?zhèn)惱砗凸^念背后,反映的不僅是農(nóng)民生存保障的缺失,更重要的是產(chǎn)權(quán)制度的缺失。

在農(nóng)民缺乏其他生活來源及最低限度的生存保障的條件下,土地就成為其安身立命之本,對于土地的要求也就成為其生存的要求,也是社會最低的道德底線。更重要的是,正是在土地集體所有制條件下,人們將土地集體所有看成是土地公有或共有,“集體所有,人人有份”。一旦人口變動造成土地占有的不均,缺地的農(nóng)民便會提出土地再分的要求。雖然各家各戶房產(chǎn)和收入不同,但是,在農(nóng)民的心目中,這畢竟是他人的財產(chǎn),自己無權(quán)占有。于是,我們看到,農(nóng)民對于他人的私有財產(chǎn)嚴(yán)守“私有財產(chǎn)不得侵犯”,而對于集體土地和集體財產(chǎn)則秉持“利益均沾”的原則。正是在集體“共有”、“公有”以及“生存保障”的名義下,農(nóng)民不斷提出土地再分配及均分的要求。

顯然,農(nóng)民對于土地再分的要求并不能視為“人多地少”形成的“平均主義”觀念,也并不是單純的生存?zhèn)惱砑捌涔牡赖乱罂梢越忉尩摹2煌纳鐣U象w制及不同的產(chǎn)權(quán)制度可以衍生出不同的財產(chǎn)要求和道德觀念。從根本上說,農(nóng)民對土地均分和不斷調(diào)整的要求是現(xiàn)行的農(nóng)村土地集體所有制造成的。當(dāng)我們僅僅將土地視為農(nóng)民的保障,而農(nóng)民僅僅以土地為保障的時候,集體和公有制只不過是將農(nóng)民限制在狹小的土地上自謀生存并讓他們?yōu)樯娑嗷幎范选?/p>

社會保障與農(nóng)地物權(quán)化

土地均分和調(diào)整不僅造成農(nóng)村持續(xù)不斷的社會沖突,也導(dǎo)致土地零碎化和規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。

在缺乏生存保障及產(chǎn)權(quán)集體所有的條件下,農(nóng)民不得不為土地的平均占有展開持續(xù)的爭奪。而在土地不能物權(quán)化、資本化和市場化的條件下,土地爭奪與均分又會表現(xiàn)為一種自然形態(tài)的平均分配,土地的零碎化也就成為必然。

正如人們所看到的,改革以來,農(nóng)村各地土地調(diào)整和紛爭不斷。為了讓集體土地均等分配和占有,各地在土地分配中不得不考慮土地的面積大小、距離遠(yuǎn)近、地力肥瘦、水利交通等等條件,并按好壞、遠(yuǎn)近、肥瘦等進(jìn)行分割搭配,戶戶有份。于是,農(nóng)村的土地占有十分零碎,不少農(nóng)戶分到數(shù)塊多至數(shù)十塊土地,各戶土地犬牙交錯,給耕作與經(jīng)營造成極大困難。在我們的調(diào)查中,雖然大多數(shù)農(nóng)民(61%)認(rèn)為肯定農(nóng)村土地承包制,但也有相當(dāng)數(shù)量的農(nóng)民(41%)認(rèn)為當(dāng)前農(nóng)村土地承包制度造成“土地太零碎、太分散,不便于統(tǒng)一規(guī)模經(jīng)營”。

隨著人口的增長,重分的次數(shù)增加,零碎化程度也將提高,土地規(guī)模經(jīng)營也變得相當(dāng)困難。

顯然,化解農(nóng)民之間的土地糾紛最為根本的要求是給農(nóng)民以社會保障,同時強(qiáng)化農(nóng)民土地的產(chǎn)權(quán)并鼓勵產(chǎn)權(quán)的流轉(zhuǎn)。

長期以來,在農(nóng)地制度改革的討論中,人們最大的顧慮和擔(dān)憂莫過于農(nóng)民失地并由此失去生存保障造成的社會政治問題。其實,土地本質(zhì)上是一種生產(chǎn)資料,土地可以成為擁有土地的農(nóng)民的生存保障,但是,并非必須將土地作為農(nóng)民的保障。從根本上說,農(nóng)民將土地視為生存保障是因為農(nóng)民缺乏其他社會保障。在缺乏其他生存條件下,土地才承載著生存保障的功能。

然而,土地的生存保障與社保問題是兩個相關(guān)卻不同的問題。作為生產(chǎn)資料,土地的交易和流轉(zhuǎn)是必需和必然的,一部分人因種種原因失去土地及生活保障,應(yīng)由社會保障來解決,這如同企業(yè)破產(chǎn)而工人失去工作只能靠社保來支持一樣。況且,在當(dāng)今農(nóng)民人均僅一畝多地的條件,農(nóng)民的土地收益微薄,已經(jīng)難以承擔(dān)對生活保障的重任。為此,我們應(yīng)將土地的生產(chǎn)功能與保障功能剝離開來,著力加強(qiáng)農(nóng)村社會保障體系的建設(shè),構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的社會保障體系。這不僅可以給“80后”農(nóng)民以生存保障,也可以為其他失去土地和陷于困境的人們以生存保障。

另一方面,至關(guān)重要的是,應(yīng)賦予并切實保障農(nóng)民的土地所有權(quán),實現(xiàn)地權(quán)的自由流轉(zhuǎn)和交易。只有在產(chǎn)權(quán)明晰的條件下,才有可能劃清人們的權(quán)益界限,定紛止?fàn)帲灰仓挥性谕恋匚餀?quán)化、資本化和市場化的條件下,土地的流轉(zhuǎn)和分配才有可能以地權(quán)和資本的方式流動,地權(quán)和資本的集中、分割和交易才有可能脫離土地的自然形態(tài)的分割,避免土地的零碎化并為規(guī)模經(jīng)營創(chuàng)造條件。

因此,給農(nóng)民土地以產(chǎn)權(quán)保護(hù),給農(nóng)民生活以社會保障,應(yīng)是我們努力的方向。

(作者為華中師范大學(xué)中國農(nóng)村問題研究中心常務(wù)副主任、教授)