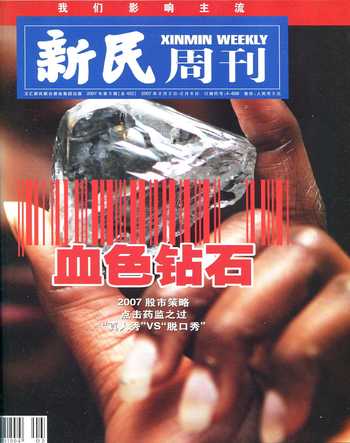

“真人秀”VS“脫口秀”

錢亦蕉

對比“真人秀”公開的娛樂至上,談話節目則總是在“媚俗”和“曲高和寡”之間舉棋不定。

曾幾何時,《實話實說》紅火得讓小崔上了春晚,《藝術人生》激發了多少人的柔情和眼淚,《對話》大開大闔、高屋建瓴,一時間地方臺跟著開出好多檔“脫口秀”(Talk Show,在此泛指各類談話節目)。然而,現在這些跟風之作基本上都已經在熒屏上不見了蹤影,即使如《實話實說》等“龍頭”節目,也幾經變遷,影響力逐漸下降,淪為雞肋(《實話實說》早已因收視率不佳退出央視一套)。

與此同時,“真人秀”(Reality Show)節目卻風起云涌,各地各臺大大小小“選秀”無數,連“少林寺”和“紅樓夢”也都摻和進來。各類“真人秀”競相登臺,最新消息,美國最新最紅的“真人秀”《成交不成交》(Deal or No Deal)已被北京電視臺原樣模仿,即將播出,而著名的商業“真人秀”《學徒》經歷了周折反復,也將以中文正版面目登上熒屏。

“真人秀”的遍地開花,對新聞、電視劇等其他電視節目形成了威脅,而它的蓬勃正應對了同屬于非虛構、非新聞的“脫口秀”節目的式微。面對強勢“真人秀”,“脫口秀”將何去何從呢?“真人秀”在中國,到底能走多遠呢?借《頭腦風暴》獲得亞洲電視獎之機,一群資深電視策劃人聚集滬上,各抒己見。

“真人秀”強在哪里

從西方到中國,觀眾對“真人秀”節目的青睞已經不言而喻。在美國,“脫口秀”一般都避其鋒芒,在日間、夜間等非黃金時段播出;在中國,周末黃金時間也已牢牢被“真人秀”節目把持。

對于“脫口秀”來說,“真人秀”有哪些特點會造成威脅呢?客串主持過《實話實說》并且策劃了談話節目《夫妻劇場》的北大副教授阿憶認為,第一,“真人秀”當中有各色未知人物,“至少有1/3的人是我們以前無法想象可以上電視的,比如說話結巴,或是不知道自己唱歌跑調,跳舞難看,以前傳統節目中,這些人恐怕早在幕后篩選時就被拿下了”。第二,“真人秀”同體育比賽、事件直播一樣具有高度的不可預知性,未知的人在統一的規則下做出不可預知的節目。“評委的不理智評判也是這種不可預知性的組成部分。評委要有些專業,但不能是權威,青歌賽里的那些權威評委說不出黑楠、柯以敏那些話。評委其實也是演員,比如《美國偶像》,就三個評委,這三個評委有很多作用,每集的搭配一般都是兩男一女,肯定有一個是黑人,肯定有一個是西蒙或是比西蒙還殘酷的。”在目前超紅的《美國達人》里面有個鏡頭,兩位男性評委都對某選手按了“××”,只剩一個女評委還猶豫不決,結果男評委雙雙拉起女評委的手強行按在了反對按鈕上,把那個選手淘汰了。這說明評委也在表演,也在“秀”,也是吸引眼球的一部分。“真人秀”第三個吸引人的特點是巨獎和后續物質利益。最后,“真人秀”還是參與選手的才能和判斷力的角逐。

相對應的,一般談話節目不選擇未知人物,而多選擇名人或者高度傳奇的平民。對應“真人秀”的不可預知性,談話節目一般預知故事,講述秩序、故事懸念仰仗于嘉賓的意識和口才。“所有參與者秩序井然,幾乎是一邊倒,缺乏極端刺激。尤其是《藝術人生》當中,嘉賓來了以后給他戴很多高帽子,來的時候裸體來,走的時候走不動了,德藝雙馨了,觀眾鼓掌沒有任何置疑,但只有幕后人員知道這個人不怎么樣。”節目播出以后嘉賓會受到一段時間的關注,但比起“真人秀”的巨大物質刺激差很遠。至于才藝方面也只是部分展示,不可能像“真人秀”那樣有一種緊張角逐。阿憶覺得,這四大特點當中,不可預知性和巨獎是“真人秀”獨一無二的,對談話節目造成的殺傷力最強。

零點集團董事長、《頭腦風暴》主持人袁岳認為,“真人秀”的方式是“草小趣”(相對于“高大全”來說)的方式,“跟高的比它是草根,跟大的比它講小事,跟主旋律相比是講有趣的事。這個東西最大的好處是有樂趣,現在人民群眾都很累,回家就想找點樂子。人人都愛熱鬧,‘真人秀提供了熱鬧,熱鬧的東西大家都愛看,所以它獲得的人群比較大。”

參與過不少“真人秀”的上海美國商會會長、“中國通”彭士杰覺得,“透明度”是“真人秀”的法寶。“真人秀”用創新有趣的方式讓老百姓有機會展示自己的生活,追逐自己的夢想,更重要的是節目形式的透明度,節目是直播的,同時還有評委即時公開的分析和評判。

“脫口秀”的困境

在美國,一個節目可以做10年、20年。但是中國,電視節目的壽命只有3-5年,有的更是不到1年就夭折了。曾經擔任央視《對話》欄目制片人的羅振宇說,“為什么中國電視折騰,而美國電視那么穩定?最核心的是,我們處于低水平高度競爭的狀態,而美國電視界處于高水平低度競爭。”看到某種類型的節目火了,就蜂擁而上,劣質模仿,于是成本越來越低,質量越來越差,節目就給這么做“濫”了。電視劇如此,談話節目也是這樣。

羅振宇介紹,當年《對話》創辦時,就不準備進入低水平高度競爭,走的是高端路線,所以成功。但后來,電視界普遍認為明星就是收視率,“像我們《對話》就抓大官、大款、大腕(著名學者),發展到搞大話,就是熱點話題,在形態上無所不用其極。只要利于當期的收視率就可以做,這是制片人的普遍心態。我們已經迷失了,已經不知道什么是真正的觀眾需求,我們以為觀眾就要看這些,但是長期來講又從戰略上卷入了低水平高度競爭。”

袁岳覺得,現在談話節目最大的問題就是“假”,“談話節目沒有生命力就是因為沒有實話實說。假的原因是參加節目的嘉賓一般都是名人、大公司老板,都要塑造一個形象,不愿脫口而出,喜歡想想再說。越有名越大的公司越假,他不會說真的,讓他說真的特別痛苦。比如明天拍跨國公司,稍微換個題目公關不干,說那個題目沒研究成熟,到時候總裁拿著提綱上去就說,換新題目就不會說。而且都愿意說抽象,不愿意說個人的東西。”有時為了使節目好看,迎合觀眾的心理期待,制作者、嘉賓、現場觀眾甚至“合謀”,人為制造懸念、沖突,來蒙蔽觀眾。

相較于美國談話節目對獵奇性的追求,中國的國情和政策造成了目前國內談話節目較少意見性的話題探討,而是多在節目中請嘉賓講一段個人的曲折經歷或一個感人至深的故事,并且重過程而輕結果,往往不能在節目最后得出建設性的意見,使談話節目的價值大打折扣。《頭腦風暴》的策劃人石述思指出,現在談話節目都面臨一個資源枯竭的問題——不僅話題枯竭,嘉賓資源也枯竭。隨著競爭的加劇,人越來越難請了。“很多的談話節目受文化的限制,找不到自己有事口才又好又可以給大家帶來價值的嘉賓”,石先生建議要培養更多代表觀眾的話托,“我覺得這需要一個過程,話語權完全交給公眾還是一個趨勢,更多代表公眾話語權的人能起到像最初改革開放時的啟蒙作用”。

對比“真人秀”公開的娛樂至上,談話節目則總是在“媚俗”和“曲高和寡”之間舉棋不定。袁岳以為,“100個人中間有1個人想要整明白事,5到6個人愿意跟明白人整事,有60%、70%看到有人整新鮮事就開始湊熱鬧,還有20%、30%的人開始唱反調。這是社會人群的分布模式。”“真人秀”是給那湊熱鬧的60%、70%的人看的,而“脫口秀”是要窺視門道的,這個是給前面那1%的人看。所以呢,收視率相對低,是節目類型決定的。

“真人秀”還能火多久

即使“真人秀”現在看來春光無限好,但也并不代表著它的前景依舊樂觀。與會專家紛紛表示,如果仍像這樣全國一年200個“真人秀”搞下去,陷入低水平高度競爭的泥沼,“真人秀”也只有死路一條。

阿憶指出移植于西方的“真人秀”,在中國可能出現“水土不服”。由于文化背景不同,美國參加“真人秀”的選手都特別豁得出去,每個人都認為自己是最好的,如不評我第一,就告訴你你會后悔的。而中國選手比較弱,當然不排除“芙蓉姐姐”、“菊花姐姐”那樣的,但那是少數,“大多數來的時候哆哆嗦嗦說給我簽個名,是這么來的”。相對地,美國的評委也比中國的放肆,不管是《美國偶像》里面的麻辣西蒙,還是《學徒》里面的地產富翁唐納德?特朗普,言辭都異常犀利,個性鋒芒畢露。而中國的節目,比如模仿《學徒》的《創智贏家》和《絕對挑戰》,相對比較溫和,而且拍攝的排場也不可能達到美國的那種程度。

如果關注中國“真人秀”節目,就會發現,中國最火的“真人秀”都集中在才藝選秀方面,在生存競爭和商業競爭領域較少。很多在美國、在英國“真人秀”中表露的元素,比如窺探隱私,比如性,都難合國情。曾經有一名參加《老大哥》(英國頗有影響的“真人秀”)的女選手,被淘汰后報料,說自己和一名男選手發生性關系,而法國“真人秀”《閣樓故事》也以隱私作為賣點。在中國,目前只有《創智贏家》嘗試采用24小時探頭跟蹤拍攝,但從播出內容看,制作者的用意顯然不在隱私上,所謂24小時只是虛晃一槍。即使這樣,也有參賽選手抱怨,節目展示出來的自己被觀眾誤解,更有“以身試法”拉掉麥克風和受不了壓力砸掉監視器的。

限制不僅來自文化背景和國情,更來自主管部門的“游戲規則”。北京臺第八頻道剛剛制作了一個新節目,叫《動感秀場?心跳選擇》,完全照搬美國的《成交不成交》。人家的最高獎金是100萬美元,可在我們這兒就不行,因為不允許。只能是100萬積分點而不是100萬元人民幣,然后這100萬積分點再可以換取你的“家庭夢想”(實物),當然其中必然加入不少煽情的成分,反正煽情原本就是中國主持人的強項。這樣的一個改變,必然減少了巨獎帶來的刺激程度。

所以說,大家都說電視進入了“真人秀”時代,但“真人秀”是否能常青,能否有突破,是個問題。“同質節目的泛濫,制作方式的同化,受眾很容易對新節目感到疲倦,這是我們節目的特點,我估計‘真人秀不會長久強勢”,阿憶說。

“脫口秀”的對策

“脫口秀”正在嚴冬中堅持,阿憶認為,只要挺住,就能見到光明。當然光挺住,不改變,是沒有用的,談話節目首先要“自救”。

美國目前比較熱門的“脫口秀”就是法庭節目,真案子,假法官,大家可以辯論。阿憶覺得在中國的談話節目中增加辯論元素,是“脫口秀”的出路。他說《夫妻劇場》已從1.0版本上升到2.0的《夫妻天下》,不再緊扣夫妻故事,而是展開家庭問題大討論,“這樣既解決了話題枯竭的問題,又保證嘉賓隨時可以請到。未知的討論完全不在我們的考慮范圍內,你不知道他會怎么說,確實很刺激”。

袁岳也同意在談話節目中要增加撞擊——對抗性和辯論性,容易滿足觀眾的需要,但這樣的節目形態對嘉賓資源會造成一定威脅,因為有些嘉賓就不敢上臺了。所以說要注意,不能走極端,一個打了,另一個還得捧一下。

羅振宇則比較欣賞《康熙來了》這樣類型的“脫口秀”,“屬于戲劇呈現式,小S和蔡康永之間有一個非常明確的分工,小S是把自己放到一個戲劇產品中進行表演,實際上是把談話現場切割。”他覺得戲劇呈現是一個方向,另外一個方向是“新知秀”——易中天、于丹這樣的。實際上對于知識的渴求是最古老最樸素最本源的需求,只不過20年來電視一路大眾化狂奔到娛樂化的過程中我們忘卻了需求的本源。

羅振宇號召談話節目制作人們要有反娛樂的精神,做帶有強調知識感的節目,創立節目的品格和價值,“就像在草原上背著火跑贏不了,沖著火跑沒準能贏”。他舉了沙特的例子,說:“法國哲學家薩特在年老的時候,還天天在電視上泡,當主持當嘉賓樂此不疲,別人問他你已經功成名就如此了,為什么還對電視的文化感興趣,他的回答很簡單:‘我去上電視,總比那些搖滾明星上電視對這個民族會有點好處。”