“最小動用武力”

李澤旭

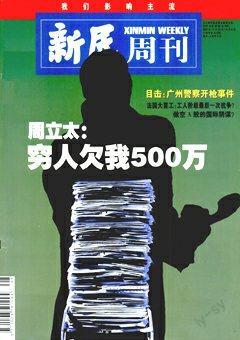

珠江醫院神經外科醫生、副教授尹方明遭警察槍擊身亡事件引起全國關注。事件真相到底如何,警察為什么開槍?事件中的警察應不應該開槍?

撇開對事件真相的求證,僅就公安部門披露的事件經過來看,“葉青云巡邏盤查可疑車輛過程中遭到尹阻撓,在被搶走警察證并被強行拖行數米后,被迫鳴槍。”尹的行為結果是否就可以成為警察開槍的理由?

警察使用槍支是警察所有權限中最為極端和嚴厲的強制手段,是一種“致命性強制力”。

我國的《警察法》規定:“遇有拒捕、暴亂、越獄、搶奪槍支或者其他暴力行為的緊急情況,公安機關的人民警察依照國家有關規定可以使用武器。”

1996年1月16日生效的《人民警察使用警械和武器條例》第九條第一款規定,警察判明有十五類暴力犯罪行為的緊急情形之一,經警告無效的,可以使用武器。即只有在對方可能危及民警或公眾的生命安全或者可能對公共安全帶來嚴重危害的情況下,經警告無效的,可以使用武器。這里規定的武器,包括槍支彈藥和其他致命性警用武器。這里的警告,也包括口頭警告和鳴槍警告。但該條例第九條第二款規定同時規定,人民警察依照前款規定使用武器,來不及警告或者警告后可能導致更為嚴重危害后果的,可以直接使用武器。該條例也規定使用警械和武器,應當以制止違法犯罪行為,盡量減少人員傷亡、財產損失為原則。包括減少犯罪嫌疑人的傷亡。

當時的情況是否是緊急情況?

尹的行為是否危及到民警或公眾的生命安全或者可能對公共安全帶來嚴重危害?

尹的行為是否“罪”可至“死”?

警察的開槍行為是否是以制止違法犯罪行為,盡量減少人員傷亡、財產損失為原則?

“警察在與犯罪嫌疑人搏斗的時候,往往是以生命為代價。我們講執法為民,講警察的正規化建設,但同時也必須要理解警察的工作,他們的生命同樣很寶貴。”中國人民公安大學教授王大偉認為,“因此,警察在處置突發危險事件時,要依法擁有適當的自決權。”

但王大偉同時解釋道,警察能否開槍要把握一個原則:對那些窮兇極惡、持槍施暴的要依法給予嚴厲打擊,該開槍時必須開槍,決不手軟;但可開可不開、兩者界限不清的時候,必須持謹慎態度。“應該說,我國對警察使用武器的規定比較詳盡,也具有操作性。比如鳴槍示警后方可開槍,犯罪分子停止實施犯罪、服從警察命令或失去繼續實施犯罪能力的,都應當立即停止對他使用武器。”王大偉表示,“當然,根據形勢變化、不同情形細化有關規定,使其更具實踐指導性,對‘執法必嚴是有幫助的。但是,絕對、過分的細化就意味著機械和孤立。警察在執行具體任務時,不可能在瞬間準確判斷危險程度。因此,當不開槍不足以制止爆炸、槍擊等暴力犯罪行為時,警察在法律規定的范圍內,應該擁有開槍與否的自主判斷權。這一點,社會要予以理解。”

“警察從1829年建立之初就明確了限制使用武力原則,盡管現在西方警察已經武裝到了牙齒,但‘最小動用武力論仍然是警察學最基本的原理。這也是警察和軍人最大的區別,不到萬不得已就不能開槍。”王大偉說,“警察開槍的權力是人民賦予的,是法律賦予的,必須慎之又慎。”