媒婆風景

圖/錢東升

文/陸幸生

拍攝者手記

在中國傳統的“七夕”情人節前,一場“仿古戀愛交友盛會”在滬舉行。50對都市單身男女身著漢服,演繹著“媒妁之言”、“比武招親”、“亂點鴛鴦譜”等戲曲段落,并期待著假戲真做,情圓七夕。

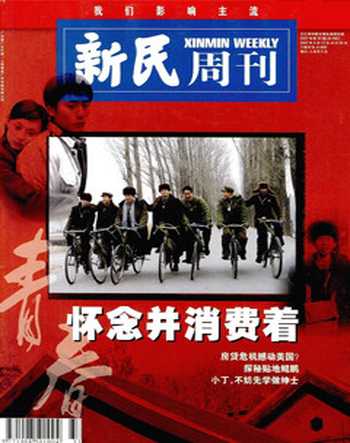

商場內有秀,邀男女白領青年,身著漢服“店堂相會”。照片上的媒婆,是個男人扮的。

因為傳統教育的緣故,對媒婆感覺不好。戲劇舞臺上和彈詞開篇中,“父母之命,媒妁之言”,經常出現在老派士紳和頑固財主口中。撞上這塊老式標語牌,有情人不是被棒打鴛鴦,就是逼得親愛者要死要活,有的還真懨懨地殉情而去。文字記錄的最可惡媒婆,該是《水滸》里的王婆,習稱“馬泊六”的,作了西門慶和潘金蓮的中介,導致一場曠古血案。

查媒婆網站,如是描繪:鉛粉擦得如瓜結霜,衣飾媚得如戲衣,磕磕腳,蹁腿上炕,撇式辣嘴,嗲里嗲氣,抻抻袖,伸手要錢。有概括,媒婆是“下賤身胚要成就神圣的事業”。話說這份上,我要反過來想了,媒婆跟所有職業一樣,也該是應運而生,至少最初有著良好形象。總算看到一句客觀的話:中國山村婚嫁仍多為媒連。身為記者,經常坐飛機望著窗下,藍天白云,青山黛水,美則美矣,溝通和來往總是百般煩難的。老輩人也明了,三五里內小區域的婚配,日子久了,會種族衰落。為獲得耕田壯勞力的緣故,中老婦女不惜辛苦,為尋覓人類自身生產單位的另一資源而艱難跋涉。

既為“生產”忙,求的是“秋后”有成。先將部分作為中介酬勞提前付出,實在天經地義。媒婆頭面齊整,表明受托的慎重;媒婆裝束“輝煌”,標志男方之殷實。反之,有戲文為證:托一邋遢婆做媒,可見那家窮甚,羞煞我了!媒婆作為人情世故的集大成者,登堂入室,操持君子芝蘭之雅事,既作演員,更是導演,日子久了,便漸成風俗。

后來畸形商業化和戲劇化的“媒婆風景”,道盡世態的炎涼,那也是一種發展的必然“演繹”。

還有,媒體和媒婆,一字相同,一字相異。想一想彼此的由來和異同,也好。