助學金的新困惑

胡蘇敏 甄宏戈

從今年開始,國家獎助學金的發放力度之大,范圍之廣,前所未有。隨著這個蛋糕變大,保證獎助學金的公平問題,就浮出了水面

12月12日,教育部全國學生資助管理中心副主任馬文華在記者見面會上表示,今年年底前,國家獎助學金將全部發放到高校受助學生手中。據她介紹,國家獎學金的專家評議工作已基本結束,受助名單則將在教育部、財政部審定后公布。“國家獎助學金的發放力度之大,范圍之廣,前所未有。”馬文華說。

蛋糕變大了

今年3月5日,溫家寶總理作《政府工作報告》時指出,“要堅持把教育放在優先發展的戰略地位”,為建立健全國家獎學金、助學金制度,中央財政支出將由上年的18億元人民幣增加到95億元。而明年將安排200億元,地方財政也要相應增加支出。

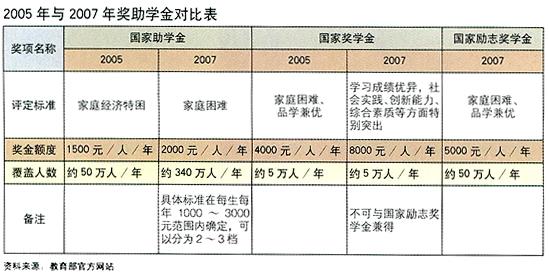

今年6月底,財政部、教育部出臺了《普通本科高校、高等職業學校國家助學金管理暫行辦法》《普通本科高校、高等職業學校國家勵志獎學金管理暫行辦法》。與往年不同的是,今年的獎助學金,無論從額度還是受惠人數上,都大大增加。

以往的獎助學金分為獎學金和助學金兩種,前者要求學習成績優秀,后者只要家庭困難就可以申請。

而到今年,又加了一項“國家勵志獎學金”,獎金數額要比“國家獎學金”少一些,但它既要求學習優秀,又要求家庭條件困難。

已獲得國家助學金的學生,可同時申請并獲得國家獎學金或國家勵志獎學金,但國家獎學金和國家勵志獎學金不能同時兼得。(詳細規定請另見表格)。國家勵志獎學金和國家獎學金要求從大學的二年級(包括二年級)開始評。

除了財政部和教育部規定的獎助學金,各高校還有當地政府、各企業和個人單獨設立的獎學金、助學金項目。

一般地說,針對全體學生的獎學金,評定標準為學習成績;而針對家庭困難學生的助學金,有的獎項要求學生學習成績優秀,有的沒有。

各類獎學金的評定標準主要是學習成績,所以爭議不大。但涉及到貧困生的獎助學金,蛋糕變大后,各種問題就開始浮出水面。

“面前面后”前后的貧困評定

中國人民大學大二的吳彭杰(化名)來自安徽安慶農村,哥哥在江蘇一工地打工,弟弟初中畢業后就在家里幫忙干農活了。他大一時拿了“新長城”助學金1600元;這學期是3000元的“夏普”助學金,其中一半匯給了家里,“讓我媽拿去修房子,真的快塌了。”

他的學習成績在全班排第七,是貧困生中最好的。而5000元的國家勵志獎學金卻由班主任決定給了班里學習的第一名(非貧困生)。

“很多人不知道國家勵志獎學金是給貧困而且學習優秀的學生的。”吳彭杰說,“我覺得這就是一個利益分配的問題。”雖然自己“確實是最困難的”,每頓飯都只是一個菜加三兩米飯,一個月支出不會超過400元,但他對這個結果看得很淡:“不可能把所有的錢都給最困難的你一個人。為了那點錢大家是不好意思去反映的,私下里有說的。”

關于獎助學金的分配,吳彭杰的班里開了好幾次會,都由班長主持,班主任出席了一次。

班長是私下告訴他得了助學金的。獎學金是透明的,助學金則沒有公示——要照顧到貧困同學的自尊心。

南京師范大學大四的鄒雅(化名)是班里的組織委員,她介紹說,班里評定獎助學金的流程,是個人自己先報名申請;然后班委及由班級同學3~5人組成的審核小組審核;最后由班主任老師過目、上報;上級審核,最后得到助學金的學生名單會張貼在院里,一般也不會有人特意去看。如果有同學在填寫申請表時把家庭人均收入寫得很少,“有貧困證明老師也不好說什么”。

全國學生資助管理中心副主任張光明在接受本刊采訪時說,為了保證公平性,各學校普遍對助學金采取了公示,但教育部對此沒有硬性要求,各高校可以自行掌握。比如清華大學為照顧貧困生,就不采取公示。

清華大學學生資助管理中心主任張春生介紹說,清華的評定程序是,由院系召集各班班主任、輔導員開評議大會。會上也會參考學生的意見,但對大一新生不搞這種公開的座談。“要把握好民主監督的‘度,別傷害了同學的自尊心。”他說,到了高年級,在評議過程中就可以吸收學生代表來參加。

清華對貧困生的“鑒定”做法有多步,貧困證明并不是申請助學金的必要條件。

第一步,新生錄取之后,根據其基本信息,查家庭所在地是否為貧困地區,如果來自城市,父母都有工作崗位,就不會放在重點考察范圍;第二步,來學校報到當天,所有的班主任、輔導員、院系的工作助理老師,都在迎新處工作,除了接待學生,重點要觀察多少家長陪同來報到,一般困難的學生都一個人,或只有一位家長,面色會比較疲憊,因為省錢都是坐火車硬座來的;第三步,學生報到后,會上交一份《家庭經濟狀況調查表》。除此之外,學生處還為班主任出具證明,使其可以去調查一下學生在學校食堂使用餐卡的情況,由于食堂有一個數據庫,通過條件篩查,可以打出一個月消費在85餐左右,每餐少于多少數額的名單。此外,學校還會要求各院系的班主任、輔導員和考察對象們單獨談一次話,有固定的談話提綱,用以具體了解家庭情況。最后各院系還要召開集體評議會,確定困難學生名單并上報學校。

如果既不公示,評定標準又單一——比如只看貧困證明,助學金發放的公平性就值得推敲了。

鄒雅就提到班里一個情況特殊的女生王茜(化名)。王茜的母親三年前去世,父親再婚之后就拋下了她和弟弟,二人被姑姑收養。雖然姑姑家十分富庶,但王茜還是在入學時申請了“減免學費”——因為不想給親戚造成太多負擔。班主任只知道她申請減免學費,就找她談話、鼓勵她申請助學金。王茜開始十分為難,后來還是接受了。

對于各高校的不同做法,張光明表示,家庭困難的標準在各地不一樣,所以高校助學金的發放工作基本上放在地方政府和學校,而教育部對各個高校的執行,還是比較放心的。

“邊緣貧困者”的公平與不公平

鄒雅班里女生居多,助學金“發放季”一到,男班長又要請她幫忙負責工作了。“燙手山芋一只!”她說。鄒雅算了一筆賬:按照往年的情況,一般是國家助學獎學金,4000元/人,3個名額左右;省政府助學金,2000元/人,5個左右;朱敬文助學金,1500元/人,1人。總共有9~10人可以受到資助,而申請的人數一般在10~12人。今年多了5000元的國家勵志獎學金,國家助學金及省政府助學金的名額多了2~3個,申報的人一下子變成17個。班里貧困生的數量是穩定的,不可能是一個突變。“有很多不是貧困生的來申請,郁悶。”鄒雅說,“(這些人)想拿錢唄,還有特地搞貧困證明的呢。”

資助名額的增多、額度的增加,對于真正貧困的學生影響不大,關鍵在于“邊緣人物”。

中國扶貧基金會2004年的調查數據顯示,高校在校生中的貧困生比例約為20%,特困生比例為8%。國家往年對廣西大學貧困生的資助力度通常在全校總人數的10%左右,今年擴大到30%(南國早報報道);河北今年將有近25%的高校學生享受到國家獎助學金(河北日報報道)。

鄒雅說,班里就有家庭困難卻不愿意或者不好意思申請助學金的同學,他們一般沒有貧困證明,家庭條件要比特困生好一些,但絕不是富裕,甚至是拮據的。“我們班委有時就做工作,鼓勵他們申請,他們覺得不好意思或者有別的想法,(但助學金名額)又不能空置,于是只能給那些不困難卻遞交申請的同學了。”

對這種結果,“告狀的是很少,一般都在私下里憤慨。”鄒雅說。

清華大學的張春生說,學生資助工作存在一個“絕對”公平和“相對”公平的問題。“(學校)當然希望做‘找平工程,就是在蓋房子之前,把地基弄水平——不管原來多么坑坑洼洼。”如果能做到,那就是絕對公平。而事實上,總有個別同學由于自尊心強,或別的原因而堅持不接受資助,那么也不可能強迫。“在其他方面,比如勤工助學,多給他們機會。”

“在公平性方面,我覺得不太擔心。” 教育部資助管理中心副主任張光明這樣表示。他認為,學校的組織工作非常重要,現在好在大學里學生資助工作時間比較長了,有一套管理系統,都是比較健全的。“總歸,規模擴大了還是好事!”