經濟較發達地區稅務代理問題實地研究

【摘要】江門屬于較發達的區域性經濟。經問卷調查和訪談,發現江門稅務代理存在的主要矛盾是稅務代理需求的急劇增長和有效供給不對稱以及注冊稅務師收益與風險不匹配。筆者認為,應從協調供需關系、降低執業風險、建立職業賠償制度三方面促進江門稅務代理的發展。

稅務代理在西方已有上百年的歷史和較完整的制度體系,但在我國尚處于發展之中。尤其是在商品經濟快速發展和社會分工越來越精細的較發達地區,自我申報納稅制度的實施以及政府建立正常的稅務行政秩序和納稅人保護自身合法利益的雙重需要,推動了稅務代理的發展,但相對滯后的制度內生性地制約著稅務代理的進一步發展。

一、江門稅務代理概況

江門市地處珠江三角洲邊緣,是五邑地區龍頭城市和較為發達的區域經濟體,華僑、外商都紛紛在此設廠經商。江門2006年GDP921.01億元,占全省GDP的3.55%,全國GDP的0.44%。人均GDP22448元,占全省平均水平的79.95%,全國平均水平的1.42倍。GDP增長率達15.3%,高于全國平均水平4.6個百分點。全市地方財政預算收入50.66億元,其中80%是來自稅收收入。江門市稅務代理起步于上世紀90年代,2000年經過脫鉤改制,稅務代理單位已由事業單位過渡為市場自主經營實體,整個行業呈現出良好的發展勢頭,并在組織地方財稅收入和促進經濟發展方面發揮著重要作用。2006年底,江門共有稅務代理機構14家,均為有限責任公司制稅務師事務所,其中本地事務所有11家,來自廣州的“外來戶”3家,注冊稅務師共81人。據廣東國家稅務局注冊稅務師管理中心統計,2006年底,全省事務所有234家,注冊稅務師2392人,其中廣州事務所多達110家、注冊稅務師1106人;佛山事務所30家,注冊稅務師達223人。江門稅務代理行業起步較早,但與廣州和佛山等發達地區相比,在市場需求、人員結構等方面存在較大差距。

二、江門稅務代理存在的主要矛盾

(一)稅務代理需求的急劇增長與有效供給不對稱

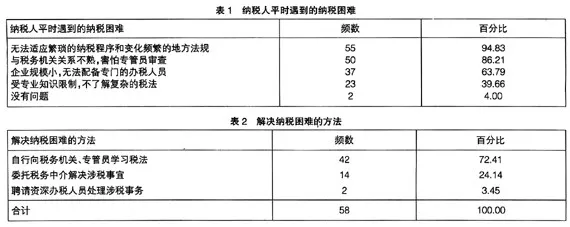

1.稅務代理市場有待開拓。多稅種、多環節復合稅制的實行,私營企業和外資企業的發展,納稅人自身的管理要求和對稅收政策的認知需求,為江門稅務代理市場的發展提供了廣闊的空間。外商對國內稅法和地方政策缺乏足夠的理解,納稅中遇到不少困難,迫切需要相關人員的專業服務。通過對江門市蓬江、江海和新會三個城區58家企業在納稅過程中所遇到的困難的隨機抽樣調查(見表1)發現,絕大部分納稅人認為難以適應易變的納稅程序。由于近年來稅務機關加強查處力度,86.21%的納稅人擔心因違反稅法而被查處。

納稅人應對困難的方法各異。表2顯示,72.41%的納稅人選擇自行學習稅法,并希望稅務機關給予輔導,而選擇稅務中介的只有24.14%。選擇中介的原因是:(1)期望花最少的成本,收到最好的納稅效果;(2)中介的建議有利于生產經營。由于聘請專門辦稅員的成本較高,所以只有一些大型企業才會選用。沒有選擇中介的c6df0865765e57a144c594e1d890f411baf2c4f4edefbf7842a0f80593cb88ed納稅人中,約有一半納稅人不了解稅務代理、甚至不知道有稅務師事務所。江門稅務代理尚有較大的拓展空間。

2.事務所業務單一。企業對稅務代理的潛在需求很大,但稅務代理業卻沒能完全適應要求。目前大部分事務所只能提供稅務登記、一般納稅人年檢、常年咨詢顧問、幫助納稅人審核賬務等價值含量低的業務,不能提供高智能、深層次的服務項目。由于服務范圍狹窄,大多數事務所只能招徠小客戶,有的甚至完全依賴稅務機關的業務“幫助”,無力承接大企業、外資企業等納稅人較為復雜的業務。政府政策變化、管理手段變化等使企業產生許多涉稅的專項問題,多數企業對稅收政策不熟悉,對現有的稅收優惠政策沒有足額享受,重復納稅、多納稅現象較普遍,需要專業人士來輔導其依法納稅、合理節稅。真正有價值的涉稅服務,如專案稅收籌劃、稅務顧問、財務分析等,可以有效降低納稅人的稅款成本和風險,具有廣闊的前景。專案稅務咨詢和稅收籌劃服務是今后稅務代理發展的主流業務,稅務代理機構可以在提供專項涉稅咨詢上拓展市場。

3.事務所人員配備不足。江門注冊稅務師數量與廣州等發達地區有一定的差距,缺乏大規模、知名度高、跨區域的事務所。江門的事務所從事稅務代理的人員從30到5人不等,其中大部分是掛名兼職人員。在業務淡季,事務所的從業人員一般不超過15人。真正執業的注冊稅務師不多,江門市事務所數量與注冊稅務師人數的比例為1∶5,而廣州、佛山、珠海、東莞該比例分別為1∶10、1∶7、1∶11和1∶9。就學歷結構而言,江門市掛牌的81位注冊稅務師之中,具有碩士學位的只有1人,本科43人,大專35人,中專2人。專業人士數量少、學歷偏低是制約江門市稅務代理有效供給的重要因素。

(二)注冊稅務師收益與風險不配比

改制后,事務所不再掛靠稅務機關,沒有國家撥款支持,必須自負盈虧,歷練市場的考驗。代理人員薪酬由“鐵飯碗”變為與事務所效益掛鉤的“泥飯碗”,業務承接必須遵循收益與風險相配比的市場規則。委托事項越復雜,其風險越大。受委托人品質、委托事項、稅收法律法規及其執行效率、自身執業能力等因素的影響,注冊稅務師的行為和目標往往難以吻合。當職業判斷有誤、不能對委托事項進行穩健的處理時,注冊稅務師的執業行為與期望的結果就有可能出現較大的偏差。

1.難辨的委托人信譽度和委托事項難易程度增加風險。委托人的信譽度直接影響委托人所提供資料的合法性和真實性,這些資料蘊藏的法律危機越多,注冊稅務師的執業風險就越高。委托事項的風險計量應考慮的主要因素是委托目的、涉稅稅種和委托人業務的繁簡程度。兩者都屬于只能在接受委托前規避的選擇性風險。江門的事務所一般采取所長負責制,成員包括正副所長、部門經理、注冊稅務師、業務人員和其他人員。業務接洽一般由業務人員包辦,沒有全面考察委托人近幾年的納稅誤差率,業務人員很難辨別較為隱蔽的委托人信譽度。業務人員關注的往往只是市場開拓、業務招攬和營業額,欠缺稅務代理知識和風險意識,易忽視委托事項的復雜性,甚至出現為了追求高收入而超能力接受委托事項的情況。一旦建立起委托關系,注冊稅務師在履行代理合約中遇到委托人的欺騙就難以逆轉,選擇性風險就有可能轉化為注冊稅務師必須承擔的責任。注冊稅務師與業務人員的工作細分加劇了注冊稅務師的執業風險。

2.執業標準缺乏加劇了注冊稅務師的執業風險。獨立審計準則是注冊會計師執業行為的法定要求,也是對注冊會計師的保護。只要履行了職責,除非已審報表出現重大問題,注冊會計師一般不會承擔過錯責任。由于缺乏注冊稅務師執業準則,執業人員只能根據稅法規定對委托單位的賬務進行詳細檢查,經營成本較高。如果采用抽樣方法進行檢查,則難免會有抽樣誤差或遺漏。面對日益嚴格的稅收征管和稽查,注冊稅務師因代理失敗而被追究責任的風險加大。雖然江門的稅務機關會定期抽查事務所的工作底稿,但由于缺乏執業標準和賞罰條例,稅務機關難以有效指導注冊稅務師的修正行為,注冊稅務師公平競爭機制也不易建立。

3.收費標準不統一引發不良競爭。注冊會計師審計的收費標準是根據重要性水平、審計風險和實際服務時間確定的,而注冊稅務師鑒證服務的收費標準卻未有規定。在江門,為納稅人提供涉稅鑒證服務是根據納稅人的收入報價的,而不考慮納稅人涉及的稅種和納稅申報的復雜程度,納稅人收入越高,委托涉稅鑒證的成本也越高。“價廉物美”始終是委托人選擇事務所的主要標準,低價服務易為客戶接受。低價惡性競爭迫使事務所通過偷工減料來降低成本,注冊稅務師的執業風險也會隨之增加。

4.社會對事務所認可度不夠。早期的稅務代理機構是稅務機關的附屬機構,作為稅務咨詢部門為納稅人提供涉稅服務,一些納稅人對稅務代理的認識還存在思維定勢。不少人認為稅務代理是專門宣傳稅務知識和用于協調納稅人和稅局關系的機構;或者將稅務代理和會計、銀行等其他金融行業的業務混淆,認為其可以從事轉賬、理財、資產評估等業務;或者將稅務代理看作了政府監管部門;甚至認為只有不正規的企業才會請稅務代理,稅務代理的職能就是幫助企業偷稅漏稅。納稅人對稅務代理的主觀認識和稅務代理市場的客觀反映形成了認知錯位,影響了稅務代理的發展。

三、江門稅務代理的發展策略

(一)協調供需關系,增強稅務代理意識

1.促進稅務代理自主發展。較發達地區稅務代理能否健康發展的關鍵在于促進稅務代理的有效供給。稅務代理是負有法律責任的契約行為。代理人與被代理人的關系是通過代理協議建立起來的,代理人必須保持客觀、公正的立場,在代理權限內行使代理權,其行為受相關法律的約束。代理機構必須具備獨立、公正的社會屬性,稅務機關與稅務代理的分離是確保其獨立、客觀、公正代理的必要條件,也是形成稅務機關、中介機構與納稅人三者互相制衡的機制和推進依法治稅的有限途徑。代理機構應克服依賴思想,增強責任感,改善服務態度和提高服務質量,積極開拓業務。代理機構與納稅人之間是受托與委托關系,不能運用行政手段干預,必須以積極姿態從事代理服務,爭創信譽,提高社會認可度。

2.增強納稅代理意識。中小民營、外資企業是江門經濟環境的主體,其規模限制了其人員的素質。江門各稅務機關在宣傳稅法的同時,還要進行稅務代理宣傳,使稅務機關、稅務代理人、納稅人和扣繳義務人熟悉稅務代理的性質、職責和作用,激發人們對稅務代理的需求。

(二)規范稅務代理行為,開放稅務代理市場

1.規范行業管理行為。江門的稅務代理尚屬發展的初級階段,為保證其穩步發展,應建立稅務行政監督與行業協會自律相結合的雙重管理體制。行政監督主要由稅務部門對注冊稅務師協會、注冊稅務師及其機構進行監督、指導、檢查,負責注冊稅務師資格考試和備案登記等工作。規范稅務代理行業管理行為的關鍵是規范職責,稅務代理機構必須按照規定的職責范圍從事代理、開拓業務,稅務行政部門要定時清理整頓非法代理機構和人員。物價部門應對代理收費作出統一、合理的標準并嚴格執行。行業協會的職責是監督、自律、指導和服務,確保執業行為遵從稅收法律法規。協會應推進誠信化建設,建立會員誠信檔案和誠信評價體系,開展“誠信為本,操守為重,遵紀守法,做好服務”的教育活動,使其成為行業的行為準則與執業機構的內在需求。

2.強化職業培訓。稅務代理屬知識密集型行業,沒有高素質人才,就沒有高水平的執業質量和好的經濟效益。對由非執業轉為執業的注冊稅務師,應搞好上崗培訓,重點培訓稅收政策、稅收征管程序、事務所內部工作流程、文書和報告的撰寫等。對已執業的注冊稅務師要不斷進行知識更新和稅收籌劃等高層次的業務培訓,幫助其提高執業能力。對其他從業人員,也要進行稅收政策和會計制度等綜合知識的培訓。

3.全面開放稅務代理市場。服務業對WTO成員開放承諾的兌現會讓國外稅務代理機構和代理人員涌入國內市場。這些機構和人員的經營理念和管理方式以及長期制度和經驗積累,正是國內事務所和注冊稅務師所欠缺的。只有開放代理市場,擴大事務所規模,倡導跨地區合并,實施品牌戰略才能使稅務代理走上規模化和規范化之路。

(三)建立職業賠償保險制度,推動稅務代理業發展

稅務代理人員越來越感受到執業失敗的壓力,代理人與納稅人之間的糾紛也逐年增多,稅務代理人員的職業風險凸顯。此時除了提高稅收籌劃的風險意識、加強自身建設、建立良好的溝通機制之外,還需要借鑒發達國家的做法,建立職業賠償制度來提供最后的保障。德國《稅理士法》規定,獨立稅理士及稅務代理士對由于業務活動可能出現的賠償責任必須適當投保。在代理業務前,稅理士必須考慮該項業務可能出現的各種風險,在自我責任方面決定適當的投保金額。職業賠償保險制度可以降低代理人的執業風險,推動江門稅務代理業的和諧發展。●