金仲華:抗戰中創造《世界知識》的奇跡

金仲華(1907年4月1日~1968年4月3日),上世紀30年代曾主編《世界知識》,并協助鄒韜奮編輯《大眾生活》和《生活日報》,創辦《永生》雜志。抗戰爆發后,加入上海文化界救國會和宋慶齡主持的“保衛中國同盟”,積極從事抗日救亡的對外宣傳工作。解放后歷任第一、二、三屆全國人大代表、第一屆全國政協委員、華東軍政委員會文化部副部長、上海市副市長、上海市政協副主席,還擔任《新聞日報》社、《文匯報》社、英文《上海新聞》和《中國建設》社社長職務,并歷任中國人民保衛世界和平委員會副主席、世界保衛和平理事會理事、中華全國新聞工作者協會副會長、上海社會科學院國際問題研究所所長等職。1968年4月3日,遭“四人幫”迫害,含恨去世,終年61歲。

我的父親金仲華生前是一名新聞工作者。抗日戰爭時期,他專門研究國際問題,曾擔任多種報刊的編輯,如《生活日報》、《大眾生活》、《永生》、《星島日報》(香港)、《文匯報》和《廣西日報》等;在《世界知識》當編輯時間最長,曾一度任主編。老一輩的專家、記者滿懷激情地回憶:“金仲華主編這個雜志的時候正是國內國際局勢動蕩多變的時候,他孜孜不倦,潛心鉆研,在《世界知識》的大眾化和形象化方面,有獨特的創造。”我父親也曾帶著特殊的感情說,他是“跟著《世界知識》的出版而研究國際問題,是從《世界知識》開始寫、譯關于國際問題文章的。”可以說,《世界知識》傾注了我父親最多的心血,是他最熱愛的事業。

《世界知識》的抗戰傳奇

我父親在《世界知識》的經歷,有人說是傳奇性的。按照一般的常識,辦雜志應該固定在一個地點、一個辦公室里,而他在擔任主編時,迫于當時抗戰的形勢,竟帶著雜志社從上海轉到武漢、廣州、香港、桂林、重慶,之后又回到上海,辦辦停停,停停辦辦,歷時八年,輾轉數省市。

在《世界知識》創刊之前,國內外局勢正處在大動蕩、大激變的前夜,日、德、意走上法西斯道路,對內瘋狂鎮壓,對外擴張備戰;中國正遭遇日本軍國主義者加緊侵略的嚴重危機。為使國內廣大民眾認識到中國人民的解放斗爭和全世界人民的解放斗爭是不可分的,為喚起民眾奮起抗戰,以胡愈之為首的一批國際問題專家決定創辦一份雜志,來傳播國際政治、經濟、文化知識。其中也有我的父親,其時他27歲。《世界知識》創辦后,他期期為之撰文寫稿。正當《世界知識》的影響日益擴大、發行量猛增、備受讀者歡迎之時,抗日戰爭爆發了。此時,我父親已接任《世界知識》主編職務。1937年8月13日,日寇發動“八一三事變”對上海發起進攻,上海淪陷。年底,《世界知識》由我父親帶領,隨鄒韜奮率領的生活書店遷往漢口,繼續宣傳團結抗戰,在漢口出版了12期。接著武漢形勢又趨緊張,父親被迫帶領編輯部人員乘火車南下,一路躲日機轟炸,四天后到了廣州。在廣州落腳生活書店,一共出了三期,廣州又告急。正在無路可走之際,父親由廖承志推薦去擔任香港《星島日報》的總編輯,就勢把《世界知識》帶到香港,繼續出刊。

1941年底太平洋戰爭爆發,日寇占領香港,《世界知識》被迫停刊。我父親和編輯人員在地下黨的協助下輾轉回到內地,擬在桂林復刊。但國民黨反動當局執意不準登記,致使雜志中斷了四年。其時,我父親連續在其他各種刊物上發表國際問題文章,他認為這是貫徹《世界知識》宗旨的寫作。抗戰勝利后他立即從重慶回到上海,著手恢復出版《世界知識》。

烽火歲月的匕首、投槍

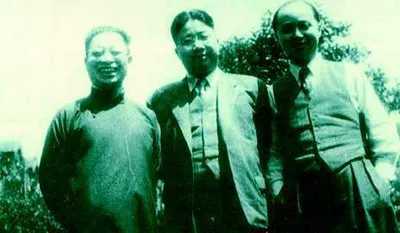

抗日戰爭時期,《世界知識》的約稿方式很獨特,這是創始人胡愈之提倡的,即用聚會的方法征稿。那時編輯部只有兩三個人,而寫稿的國際問題專家多是兼職,因此最簡便的約稿方式就是聚會。《世界知識》每隔兩個星期召集國際問題專家開一次碰頭會(也是聚餐會),大家座談國際形勢,確定選題,然后各自回去撰稿。聚會的地點經常變化,有時在某會議室,有時在某飯館,有時在某編輯家中,我們家就常常是約稿人聚會的地點。在香港,我記得許多伯伯叔叔傍晚來家中,有個子高高的喬木(喬冠華),有親切和藹的鄒韜奮,還有張明養、邵宗漢、羊棗、張鐵生、鄭森禹、胡仲持、張仲實、劉思慕等。他們先是交換對時局的看法,氣氛很熱烈,接著是選題分工,會議結束即開晚餐。我的祖母是燒菜能手,能擺出一桌可口的家鄉菜肴,父親的朋友們對此贊不絕口。在香港的幾年,也是《世界知識》難得穩定的幾年,這段經歷是《世界知識》不可忘懷的一頁。

我父親寫文章,首先要占有翔實的資料,從事實出發,讓事實說話。他還很有預見性。早在1934年10月,他發表在《世界知識》的文章中就明確指出:“在目前世界上有兩個激蕩不安的中心,—個是遠東的太平洋,一個是西方的歐洲。”“我國是遠東風云中最受到禍害的一個。”1938年初,他在《世界知識》的文章中又寫道:“世界和平陣線的加緊團結,對于我們抗戰就是一種最大的助力。同時,我們抗戰的勝利,也就是和平陣線反侵略戰斗中一個最重大的勝利。”1941年,在蘇德戰爭爆發剛滿一個月的時候,我父親在分析了雙方態勢、軍力、戰略戰術后指出:“它在最初所表現的雙方戰線的變動,并不能作為最后勝利的判斷。”“我們清楚地看到,(希特勒)這個‘褐衫狂人’已經踏上了百余年前拿破侖侵俄失敗的覆轍。”

《世界知識》還有一個與眾不同的特點,就是圖文并茂,易讀易懂。每期都有多幅針對時局的漫畫、配合戰局進展的戰線圖、統計表等,使人對時事一目了然。上個世紀三四十年代出版的《世界知識》封面都是木刻漫畫,給人一種凝重的印象,像是匕首、投槍,刺向法西斯戰爭販子。許多著名的漫畫家都為雜志作過畫,在我父親遺留的照片中,有一幅是陪同斯諾在香港參觀畫展的,其中就有葉淺予、丁聰、陳煙橋等著名畫家,可見他與這些畫家交往甚密。在報刊上運用形勢地圖,配合文字分析國際形勢發展,在我國是《世界知識》開了先河。我父親經常說:“研究國際問題是離不開地圖的,讀者了解國際形勢也離不開地圖。對發生戰爭的地區,我們讀報紙,固然可以把握形勢發展縱的聯系,如果一面讀報,一面看地圖,就會幫助我們對形勢發展的空間范圍有一個橫的認識,那就會在我們腦子里形成一個立體的概念。”為此,他曾培養過三位繪圖專家沈振黃、金端苓、朱育蓮,后兩位專門為《世界知識》作圖。從抗日戰爭到解放戰爭時期,每期《世界知識》都有多幅形勢地圖,由我父親撰寫文字說明,把時事和地圖聯系起來,這也是《世界知識》為讀者喜聞樂見的原因之一。同樣在文章方面,《世界知識》也力求大眾化,形式多樣,通俗易懂。例如1945年,我父親在每一期發表一篇以對話形式來談論時事的文章,設計了三個人物:客甲、客乙和美國記者,在南京玄武湖的游艇上相聚,談論時局,話題從司徒雷登新任美國駐華大使開始,引到外交問題。這種風格的文章讀者愛看,給刊物增色不少。

志同道合的朋友

為《世界知識》撰稿的一批國際問題專家,被我父親稱為志同道合的朋友,從雜志創刊到抗戰勝利,直到解放以后,他們的友誼一直延續著。我聽父親談起最多的是胡愈之,他是《世界知識》的創始人,1933年上海正處在白色恐怖籠罩下的時候,他召集進步團體“蘇聯之友社”的部分成員,在某銀行會議室聚會,商定創辦—個刊物,用先進的思想幫助人們認識世界政治經濟形勢,指明中國人民必須奮起戰斗才有前途。這個刊物就是《世界知識》。胡愈老在“文革”后撰寫的《憶金仲華》一文中有這么一句話:“從這一時期起,我們成為反帝、反法西斯、反國民黨獨裁的親密戰友了。”我父親對胡愈老尊敬如兄長。再一位朋友就是馮賓符,抗戰勝利后《世界知識》在上海復刊,就是由金仲華、馮賓符、王德鵬三人組成核心實現的,他們克服困難,密切合作,結下深厚友誼。馮叔叔開朗風趣,我們家經常響起他爽朗的笑聲,我父親成天把“仲足、仲足”(馮叔叔的別名)掛在嘴邊,只要有時間,他倆總在一起探討時局和雜志發展的方針大計。工作之余,還一同出游,留下不少合影。建國后《世界知識》搬到了北京,我父親仍留在上海工作,但他只要來京,總是要到《世界知識》找他的好友。還有就是鄭森禹叔叔,他和我父親的友誼也是貫穿一生的。鄭叔叔從《世界知識》創刊就為它撰寫國際問題文章,當雜志在香港出版時,他協助我父親做了許多工作,同時還在我父親任副院長的香港新聞學院任教。抗戰勝利后《世界知識》在上海復刊,他和我父親仍戰斗在一起。新中國成立后,他倆又同是中國保衛世界和平委員會理事,每年一同出國參加世界和平大會,共同活躍在保衛世界和平的運動中。

今年是《世界知識》創刊73周年,又值抗日戰爭爆發70周年,而今年又是我父親金仲華的百年誕辰。《世界知識》在1949年上海解放后的復刊詞中寫道:“談到反動政府勒令本刊‘永久停刊’時,大家感到的是快樂而不是悲哀,是驕傲而不是恐懼,因為我們當時想到匪幫政權的崩潰已指日可待,而本刊的生命是永久的。”這話應驗了!祝《世界知識》飛得更高,更遠,直到永久!