到日本去介紹中國的國際問題傳播

應日本愛知大學國際中國學研究中心(ICCS)和日本神戶學院大學亞洲太平洋研究中心(APRC)的邀請,中國國際問題研究所研究員宋以敏、中國社科院世界經濟與政治研究所《世界政治與經濟》雜志副主編譚秀英和筆者,于2007年1月12日~15日赴日參加“中國的國際問題研究回顧與現狀”學術交流會。筆者以《平實、理性引導大眾認識世界》為題作了專門報告。

愛知大學是以戰前上海東亞同文學院大學的教師及有關人員為核心、在二戰結束后不久創辦的大學。該校自建校以來,始終重視對中國的研究與教學,研究生院設有中國研究科,本科設有現代中國學院。在日本,擁有如此充實的中國問題研究與教學機構的大學僅愛知大學一家。ICCS是以該校研究生院中國研究科博士課程為核心形成的國際性研究教育機構,并且在中國的人民大學和南開大學分別設置了研究教育基地。

在“國際中國學”中,中國外交及國際問題研究是一個十分重要的領域。ICCS組織這個學術交流會,就是為了推動日本的中國問題專家更多地了解中國,了解中國的外交及中國學者對國際問題的研究現狀。

宋以敏的發言評價了中國的國際問題研究對外交政策的影響。她指出,在有些問題上這種影響需要很長時間才開始體現出來,因為學者的意見要轉化為實際的政策,還必須面對國際和國內的政治條件是否成熟的問題。

譚秀英的發言用豐富的材料和數據闡述和總結了整個20世紀中國國際問題研究的發展歷程和現狀,對于人們了解中國的國際問題研究的歷史和現狀非常有價值。

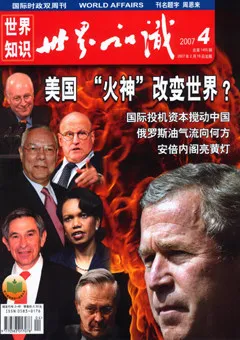

筆者的發言著重談了中國的國際問題研究者的研究成果是如何推向社會、推向大眾的,談了《世界知識》雜志在中國國際問題領域所占有的特殊地位,特別是改革開放后《世界知識》的主要作用。

筆者指出:《世界知識》為政府部門提供高水平、簡練、易讀的研究成果精華,供相關部門、特別是外交部門參考。多年來中國的國際問題期刊受到政府有關部門乃至中央領導的重視,是與中國政治民主化、決策科學化的發展,并且日益擴展到對外戰略與政策研究領域這個背景分不開的。現在,從國家領導人到外交部等涉外部門,都十分重視學者的意見,他們也成為一些高水平的國際問題期刊的熱心讀者。《世界知識》發表的文章凝練了學者們的研究成果,簡短易讀,因此更加受到公務繁忙的政府部門讀者的歡迎。

筆者認為,政府重視學者的意見,并不意味著學者就成了政府的代言人。學者不具有代表政府的身份,也不具有轉達政府意見的職能。而作為政府的外交政策,應該是“一個聲音”而不能出現互相矛盾的情況。因此,不應該將某些學者看作是政府的代言人,更不應該把個別學者的看法誤認為是政府的意圖。否則,就會導致對中國對外政策的誤解和誤讀。

《世界知識》為國際問題研究者提供相互交流的平臺,注重發揮學術傳播和交流的功能,重視發表知名學者對重大國際理論問題的探討,使某一個重大問題可以在同一時間內在這個平臺上以不同的觀點出現。

對普通讀者,作為一個由外交部主管的權威性刊物,注意宣傳和傳播中國的外交政策;以新聞分析和評論作為重點;向廣大讀者傳播國際知識,幫助讀者開拓國際視野、培養國際意識。

外交部發言人劉建超曾明確表示,在國際問題報道上,外交部不會對媒體進行干預。國際報道無“禁區”。在這一點上,《世界知識》也不例外,發表的文章并非是外交部的表態。《世界知識》的工作主要是配合我國的外交工作,對國際問題進行客觀報道、科學分析和評論。2006年10月9日朝鮮進行核試驗后,《世界知識》以《朝鮮悍然核試爆》為題刊登文章。在10月19日的外交部例行記者招待會上,有外國記者向發言人劉建超提問:“外交部主管的雜志《世界知識》提到,因為朝方進行了核試驗,六方會談很可能已終結。這一說法是否代表外交部的立場?”劉建超答復:“謝謝大家關注中國媒體的報道。但這些報道只代表作者,最多是雜志社的觀點。有的可能與中國政府的立場相同,有的未必一致,大家各抒己見也是正常現象。現在,各方都仍然認為六方會談是解決朝鮮半島核問題的有效途徑,也都愿意在一定條件下重返六方會談。因此,六方會談并沒有終結,依然存在希望,我們也在為這樣的希望做出不懈的努力。”

交流會上,中日學者還就中日關系、朝核問題、中日韓歷史問題、東亞共同體問題、伊拉克戰爭問題等進行了交流。