企業家不是官銜是職業

我國自古都有許多人亦商亦官,而且人生經營得不錯。呂不韋曾官至秦相。而他最早是一個大商人,在對人質秦公子子楚的價值估算中,他高人一等,慧眼識珠,頻施恩惠。因此,作為回報,子楚即位后就封呂不韋為丞相。據說他事業高峰時門下有食客3000人,家僮過萬。雖然后來以自殺結束生命,但不失為我國亦商亦官傳統的高人。

亦商亦官有積極的一面。在市場中的各種辛酸苦辣的體驗,有利于確立一個成熟官員的管理思路。滑稽的是,我國過早成熟的亦商亦官傳統大多遵循一條非正常、非法治的軌道。

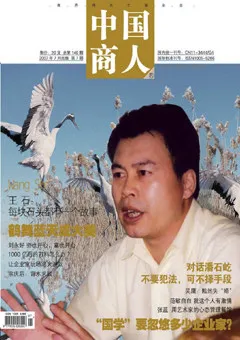

在我看來,古井董事長王效金也是一個亦商亦官的人物。2007年4月18日,安徽古井集團公司發布公告,稱集團公司董事長兼總裁王效金同志因涉嫌違紀正在接受組織調查。

王效金,在中國酒業領域內,當屬一個開拓者、領先者。1985年到1988年,王效金用“負債擴建”的方法,趕在競爭對手之前實現了規模化生產;1989年順利度過了白酒市場蕭條,此后古井有6年的高速增長;1996年把古井貢酒推向資本市場。因此,今天古井集團在國內業界的地位他的功勞不小。從官職來看,他曾任亳州市委常委、政協副主席。

王效金曾稱,中國企業在發展過程中,往往會陷入兩大怪圈,這兩大怪圈嚴重制約著企業的發展。一是“輪回”的怪圈。當今中國企業三五年的成功并不難,難的是像可口可樂那樣保持百年的成功。二是個人英雄主義怪圈。在特定時期、特定階段,一個企業的命運往往維系在一兩個人或幾個人身上。這種現象嚴重制約著中國企業的可持續發展,同時也制約著古井的可持續發展。

話是這么說,但英雄主義在王效金身上還是表現得比較明顯。公司內,王的各種言辭被醒目地刷在墻上。這種說法在最近一篇報道中也得到印證:“漫步廠區,隨處可見王效金的語錄被刷在石頭上或者墻上,員工也似乎被王效金的理念所同化,王效金本人則把自己一手帶起來的古井集團視作自己生命的延續。”在集團副總裁劉俊德的日記本上辦案人員居然看到“我為效金狂”的字樣。

集團內或者在某個圈子內,也一直在力圖證明王對古井最忠心,王對古井最敬業,王的心理素質最好。他可以自我確認自己的行為是否正確。因此,他的親信劉俊德用公司資金炒股嚴重虧損時,多次的舉報都被王效金“壓了下來”。

這個事例就揭示了當前亦商亦官和家族企業負責人群體的共同毛病。早年經過打拼,創立一家企業或者從國有企業的普通職員升到最高管理者,隨之優勢意識也不斷上升,自我定位開始模糊,神化自我。現在各企業出版的企業家思想錄和專著,往往都是強調創業者的英雄故事。同時,他們還常常任人唯親。據報道,古井集團及其子公司已有20多名高管被調查。這些高管中,有多名是王效金的親戚。

南孚公司的創始人陳來茂給筆者留下過很好的印象。他帶領南孚的員工創業時,自己也長年在外調研市場。甚至在南方人很難適應的冰天雪地季節中,也堅守在東北的市場上。

南孚吸引外資,完成國際化跨越后,陳來茂卻幾乎消失在公眾視野中。現在南孚的銷售是國內少見比較徹底的扁平化模式。南孚最早也是采取總經銷制度,一個城市只有一個經銷商。外資控股之后,外方提出規范的管理要求,更重視定量的分析。因此,南孚引進了一些先進的辦法建立了渠道扁平化制度。現在國內有近300萬個經銷商,但信息處理起來還相當順暢。

而古井集團的改制在王效金的帶領下,歷經多次仍未完成。

古井集團內部總結時王效金有句“名言”:“企業家不是官銜,而是一種職業。企業家要淡化當官意識,避開擁擠的官道,以經營企業、發展企業為己任。”

可惜他自己說的是一套,做的是另一套。