中西醫(yī)結合治療小兒腸系膜淋巴結炎46例臨床觀察

關鍵詞:腸系膜淋巴結炎;中西醫(yī)結合療法;療效

中圖分類號:R636.6 文獻標識碼:B

文章編號:1007-2349(2007)11-0016-01

筆者自2005年12月~2006年11月采用中西醫(yī)結合治療小兒腸系膜淋巴結炎46例,并設46例進行對照觀察,結果中西醫(yī)結合治療小兒腸系膜淋巴炎取得了較好的療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 全部病例均為本院2005年12月~2006年11月收治的腸系膜淋巴結炎患兒,均符合腸系膜淋巴結炎診斷標準,經腹部B檢查確診。將92例腸系膜淋巴結炎患兒隨機分為2組,治療組46例,男30例,女16例;年齡<1歲10例,1~6歲23例,>6歲13例。對照組46例,男31例,女15例。年齡<1歲8例,1~6歲21例>6歲17例。2組在年齡、性別、病程、癥狀、體征及輔助檢查經統(tǒng)計學處理,無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 2組患兒均采用抗感染,解痙止痛等常規(guī)治療。治療組在常規(guī)治療的基礎上應用自擬方腹痛散治療,處方:枳殼lOg,半夏10g,白術6g,木香6g,青皮6g,蟬蛻10g,鉤藤8g,黃柏6g,白芍6g,甘草6g.每日1劑,水煎服,不能口服者可采用保留灌腸方法給藥,灌腸量視患兒年齡而異;對照組單純采用西醫(yī)常規(guī)治療。2組均治療5天為1個療程,治療2個療程后。觀察療效。

1.3 觀察方法 用藥前詳細記錄病史、體征、腹部B超等,用藥期間每日觀察其癥狀、體征的變化,療程結束時復查腹部B超,并記錄藥物的不良反應。

2 療效標準與治療結果

2.1 療效標準 治愈:腹痛止,無復發(fā),腹部B超復查未見腫大的淋巴結;顯效:腹痛明顯減輕或中止,但出現反復,其疼痛程度較前明顯減輕,B超復查未見腫大的淋巴結;有效:腹痛減輕,但仍經常發(fā)作,B超復查腫大的淋巴結較前減少或縮小;無效:腹痛無明顯減輕或者減輕但仍經常發(fā)作,B超復查腫大的淋巴結無明顯變化。

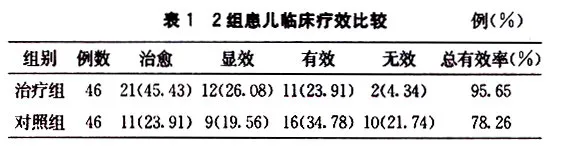

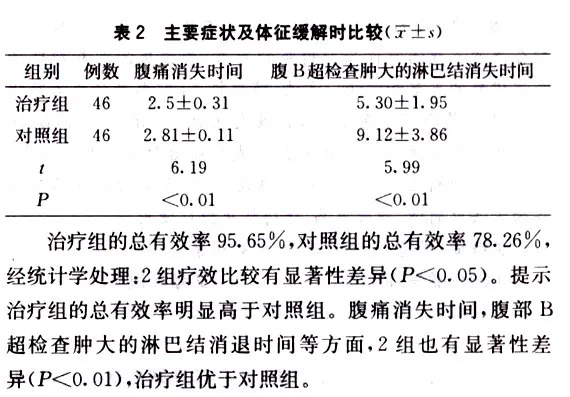

2.2 治療結果 見表1,表2。

治療組的總有效率95.65%,對照組的總有效率78.26%,經統(tǒng)計學處理:2組療效比較有顯著性差異(P<0.05)。提示治療組的總有效率明顯高于對照組。腹痛消失時間,腹部B超檢查腫大的淋巴結消退時間等方面,2組也有顯著性差異(P<0.01),治療組優(yōu)于對照組。

3 討論

小兒腸系膜淋巴結炎屬中醫(yī)腹痛范疇,屬兒科常見病,多發(fā)病,其病機多為寒凝、氣滯、濕熱、瘀血等導致氣機壅阻,經脈失調,凝滯不通而成為腹痛。筆者采用腹痛散結合西醫(yī)治療,取得較好療效。腹痛散是根據“通則不痛”和“腑以通為用”的原則,采用散寒、消導、溫中、祛瘀等方法,使氣機宣通,血脈流暢,達到止痛的目的。腹痛散中的枳殼、青皮下氣通便,消積化滯,近代臨床研究證明枳殼能解除胃腸道平滑肌痙攣,從而有止痛的作用;半夏、白術、木香行氣止痛,臨床表明其有抑制嘔吐,同時對細菌、病毒等有抑制作用,現代藥理研究表明白術含有揮發(fā)油,含維生素A類物質,能促進腸胃分泌,增強單核一巨噬細胞的吞噬功能,提高淋巴細胞轉化率和自然玫瑰花形成率,且能明顯增高血清1gG的含量,木香含揮發(fā)油和木香堿,對腸道先有輕度興奮作用,隨后緊張性與節(jié)律性明顯降低,對乙酰膽堿、組織胺與氯化鋇所致腸痙攣有對抗作用,而鉤藤、蟬蛻等有鎮(zhèn)靜、催眠作用,現代研究證明,鉤藤含有鉤藤堿等,有明顯的鎮(zhèn)靜作用,蟬蛻含大量甲殼質及蛋白質、氨基酸、有機酸等,有控制驚厥、鎮(zhèn)靜和解熱作用;黃柏、白芍、甘草等有解毒散濕、柔肝止痛等作用,同時亦對細菌、病毒有抑制作用,現代臨床證明黃柏,對金黃色葡萄球菌、檸檬色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、肺炎雙球菌、霍亂弧菌、白喉桿菌、枯草桿菌、綠膿桿菌、腦膜炎雙球菌等均有不同程度的抑制作