中學生運動參與、心理健康與社會適應能力評價的研究現狀與再認識

編者按:隨著新課標的貫徹實施,教學理念變化的同時教學評價的內容、方法也在發生著深刻的變化。在課堂教學實踐中,對體育教學評價還存在認識上的偏差和操作上的不足。本期焦點問題老師們圍繞著教學評價,尤其在操作層面一直缺乏成功借鑒經驗的運動參與、心理健康、社會適應三個領域的評價進行了探討。

一、研究現狀與評述

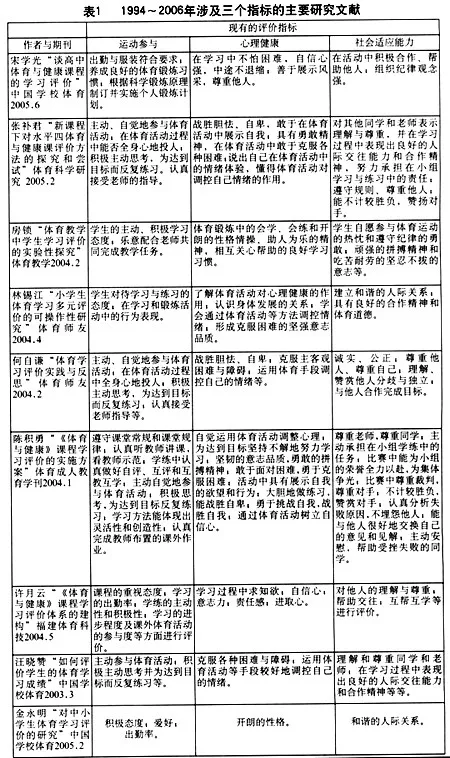

體育新課標的目標圍繞著“運動參與、身體健康、心理健康、社會適應、運動技能”來展開,其評價的標準也發生了較大的變化,各省市、各地區根據課程評價的標準設計了一些方案并進行了一些實驗研究,取得了較大的成效,也有不少的實踐經驗,但就目前課程標準中所提出的心理健康與社會適應能力目標,在實踐中具有較強的科學性、實用性、操作性、可推廣性的評價內容與方法還沒能達成共識。從現有的研究文獻資料來看,1994—2006年涉及到心理健康、社會適應內容的主要文章如表1所述。

以上這些指標雖然在課程標準的基礎上有了一定的具體闡解,但另一方面也暴露出不少的問題,主要集中于以下幾個方面:1)以上文章中所涉及的指標與課程標準中所涉及的指標錯落較大,主要表現在把課程標準中的領域目標、水平目標和應具體達到的目標相混淆起來,或者拿出其中幾個,或者交叉來使用等,造成了比較混亂的狀況;2)評價的指標比較含糊不清,且操作性不強,如責任感、進取心又是如何評價的呢?在文中沒有具體說明;3)評價的內容與方法隨意性較大,有的過于簡單,流于形式,有的越來越復雜,體育教師的工作量很大;4)雖然提出了自評、互評與教師評定的多種形式,但評價方法還是缺乏實踐操作性,缺少具體的評價方案。

二、今后改革的思路

1.評價的指標需與課程的目標相對應并進一步簡化

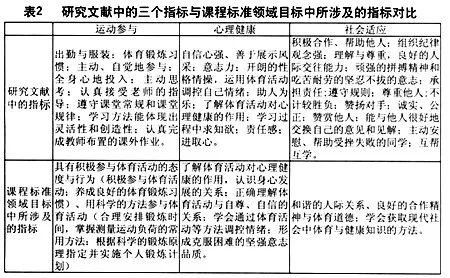

目標是制定評價的依據,評價的標準也只有與目標統一起來才能使目標更有指向性、科學性、有效性。但在新的課程標準中只規定了課程的目標,并沒有具體說明評價的指標,因此在具體教學實踐中,體育教師在選用指標方面造成了比較混亂的狀況。評價標準雖應與課程相統一,但畢竟不是同一回事,評價的標準應在課程標準目標的基礎上更為具體、更簡便、更具操作性,但在實踐中并非如此,從部分研究成果來看,大部分是原有課程目標的翻版,有的只是課程標準的部分內容,有的另行一套,指標很多也很復雜等,表2中說明了研究文獻的指標與課程標準的目標的對比情況。

課程標準目標與評價指標具有一定的統一性是研制學生學習評價指標的理論依據,如在課程標準中有關心理健康所涉及的指標有三個層面:體育活動與心理健康是認識層面、調控情緒層面、培養意志品質層面,這三個層面是一個人參與活動的完整心理過程(包括感知、記憶、思維、情緒與意志)中的幾個部分,因此能否根據簡單性原則用一個或幾個適當的詞匯來表述與評價同一過程的三個層面內容呢?有些作者做過這樣的嘗試,如運用“開朗的性格”來評價學生的心理健康,雖然很簡便,但“性格”一詞屬于人的心理活動的人性特征內容,并不是心理過程,其次性格是一個人相對穩定的特征,其變化的幅度比較少,難以在體育階段性教學后觀測與評價它,因此筆者認為并不合適。再如運用“求知欲、自信心、意志力、責任感、進取心”評價心理健康,但筆者認為這些指標非但沒有簡便,有些內容甚至超越了課程標準中的心理學內容,如“責任感”涉及到社會學范疇,反而更為復雜。因此評價指標的確定既要與課程標準的內容相一致,又不能翻版造就;既要完整,又具科學;既能簡便,又好操作,看來尚有待學術界進一步探索與統一。

2.完整性、科學性、簡易性、可操作性是中學生學習評價指標研制的方向

為了使評價能夠體現全面性,有的研究中評價體系與方法越搞越復雜、評價指標越來越多,從表面上看,似乎是發展了,但又產生了一個比較大的問題,在具體的教學實踐中無法操作,特別是在人數較多的教學班級中學生在思想表現上、情感意志上、心理發展指標上難以觀測,造成了理論與實踐的脫節,也造成了一些理論研究的浪費。因此在確定評價指標的同時,更應考慮到評價方法,考慮到它的簡易性、科學性與可操作性,才能構建一個比較科學的評價體系,這樣的教學實驗研究結果才更具推廣性。

3.心理健康、社會適應評價指標是否需要定量化、如何定量將成為討論的焦點

從學科理論角度而言,把模糊的事物精確化、清晰化是科學追求的目標, 但并非所有的事物都可以定量化,人的心理問題就是如此。目前在體育教學實踐中難以把心理健康定量化的主要障礙有以下幾個方面: 其一,心理健康、社會適應評價指標雖能在課程目標的基礎上進一步細化,但是這些細化的指標的操作性還存在著比較大的問題,如“自信心強”、“人際關系好”等詞匯的操作性就存在著一定的問題, 首先, 應把自信心、人際關系的概念界定清楚, 隨后要了解自信心、人際關系從強到弱的幾個分值等; 其二, 在班級授課制度下, 人數很多, 體育教師如何來觀察與測量每個學生在運動實踐中表現的實際情況是一個難點;其三,體育教師對學生的測評應是每節課一次,還是一周一次、一月一次、一個單元一次、一個學期一次、一年一次,它們的實施情況與體育教師存在的工作量都是不一樣的,體育教師很可能由于需要增加工作量而流于形式。

4.深挖體育教材內容的性質,根據不同內容單元教學情況來確定評價指標的比例

由于運動項目的特點不同,運動項目在發展學生的心理品質與社會適應能力發展的側重點也是不同的,如個人項目比較注重的是發展學生個人競爭的能力、自信心、勇敢頑強精神等,而集體性運動項目則比較重視學生的合作、互幫互助的精神、團隊意識等;耐力性運動項目則注重學生堅持性、忍耐性等品質的發展,因此應根據單元教材的性質來側重不同的評價指標及其不同比例,但由于教學內容與發展學生心理、社會適應能力的對應關系的研究還不十分成熟,因此尚需要在理論和實踐中進一步探索。

5.體育教師的即時評價也成為教學過程評價的一個重要內容

體育教學活動本身是一個教與學的雙邊活動,教師與學生時時刻刻都處于不斷的交流之中,學生在活動過程中的即時真實展現是體育教學活動的又一個特征。因此在考慮對學生實施定量評價的基礎上,一個重要的評價方式決不能忽略,它就是體育教師的即時評價。體育教師在教學活動中的即時指導、學生的即時反饋、再次指導本身就是一個學習與評價的過程,一次次鼓勵性的、激發性的、良性的評價就是對學生最好的評價,但這種評價是貫徹于實際教學過程之中的,它可能是不經意的、沒有功利性的、不能定量化的、沒有一定范式的,但是它卻是最真實、最有效、最直接的一種評價方式。

(浙江師范大學體育與健康學院 321004)

(浙江金華一中32100