日本學校體育中“身體接觸型”球類運動的教學方法簡介

球類運動是學校體育教材的重點內(nèi)容, 也是中小學生比較喜愛的項目。我國的運動訓練理論一般把球類運動劃分為隔網(wǎng)對抗與同場對抗兩大類型。在日本學校體育教材中,同樣把球類運動劃分為隔網(wǎng)型與身體接觸型兩大類。相比“ 同場對抗” 的說法,“身體接觸”顯得更加形象,也更能反應出該類運動的特點。雖然都屬于球類運動,而這兩類教材內(nèi)容在教學展開的方式上截然不同,關鍵問題在于兩類運動的特性不同,體驗的運動樂趣方式亦不同。因此,如何發(fā)掘教材的特性, 形成一系列學習課題, 這是進行教學時重點考慮的問題。本文即以籃球運動為例,說明日本學校體育中“身體接觸型”球類運動的教學內(nèi)容展開方式,以期對我國的球類運動教學帶來一定的啟示。

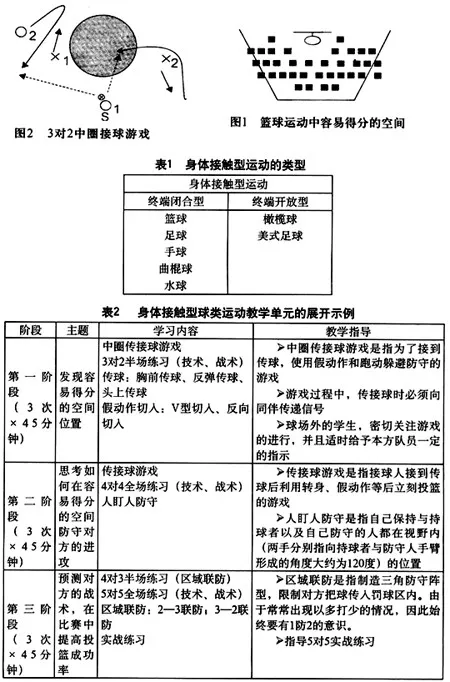

“身體接觸型”運動是指“敵我”雙方相互交織在一起,爭奪球權、利用傳球、運球等技術射門或投球得分的運動。因此, 侵入對方陣地、占據(jù)容易得分的陣地后得分是該類運動重要的任務。而為解決該任務,制定相應的戰(zhàn)術是必不可少的。主要是通過手、腳、球拍、球棍的運用解決這些課題。此外,根據(jù)運動場地形狀的差異,身體接觸型運動可以進行多種分類(如表1)。

這里的終端指的是球門、球筐等得分處,如終端開放型運動指的是球只要通過終端的一定范圍都可以得分,如橄欖球。這與球只通過特定區(qū)域才能有效得分的終端閉合型運動有很大的區(qū)別,如籃球運動中只有球入籃筐才能得分。

如上所述,身體接觸型運動的重點是圍繞容易得分的區(qū)域進行的攻防。而哪里是容易得分之處呢?

在籃球運動中,圍繞籃球運動的籃板,在任意位置投籃,把得分處做出標記后得到圖1所示的情形,這些標記處即為容易得分之處。而通過本方隊員的協(xié)力,進入這些地方獲得投籃機會正是身體接觸型運動的快樂之處。

然而,容易得分之處與球筐的距離、方向等因人而異。因此,根據(jù)個人的能力,制定隊伍的戰(zhàn)術就非常重要。下面就以籃球運動為例,以“發(fā)現(xiàn)籃筐附近的投籃空間、圍繞投籃空間的攻防、根據(jù)對手制定進攻戰(zhàn)術”等一系列課題展開教學。身體接觸型運動中其它運動可根據(jù)此例思考相應的教學方法。

如表2所示,這是一個共9課時的籃球教學單元,下面就分三個階段,對每個階段的教學重點內(nèi)容展開說明。

一、發(fā)現(xiàn)容易得分的究竟

(一)3對2中圈傳接球游戲

1.游戲的條件

①本方隊員在中圈內(nèi)得到傳球即得分。

②除了進攻接球者,無論是攻方還是防守方的任何人不得進入中圈。

③得分后、被?守方斷球后在游戲開始處(圖2中S處)重新開球。

④無法擺脫?守者到場外幫助計分并參與指示場上學生。

2.指導重點

接球者在跑動之前要向反方向作假動作。邊擺脫對手邊向傳球者發(fā)出聲音、高舉雙手等信號。

傳球者要仔細觀察? 守者的位置,掌握傳球的最佳時機。不僅用胸前傳球,而且要采用反彈傳球和頭上傳球等多種傳球方式。

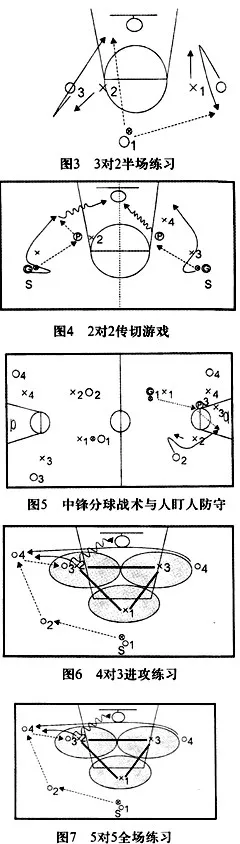

(二)3對2半場切入練習

1.游戲條件

①攻方中經(jīng)常有1人處于無人防守狀態(tài)。

②投籃后、被防守方斷球后重新在中圈位置開球。

③每3分鐘攻守交換,以得分多少競爭勝負。

2.教學重點

移動的學生為了擺脫防守,盡量利用跑動快速抵達籃筐附近接球。切入分為V型切入(圖3中的2的移動)與反向切入(圖3中的3的移動)。移動者注意以下幾點:

①跑動要迅速。

②向跑動目標方向的反側的假動作。

③跑動到空位是最重要的。

④無法擺脫?守者到場外幫助計分并參與指示場上學生傳遞信號。

傳球者與接球者之間的配合十分重要。如果接球者不發(fā)出聲音或舉起雙手。即使適時地跑到空位也未必能得到傳球。因此,接球者必須邊跑到空位邊傳遞要球的信號。

二、思考如何在容易得分的空間防守對方的進攻

(一)2對2傳切游戲

1.游戲的條件

①人盯人防守。

②后衛(wèi)(圖4中G)將球傳給中鋒(圖4中P)接球后的中鋒首先要利用轉身或者假動作進行投籃。如果投籃困難的情況發(fā)生則將球傳給切入的同伴。

③得分后、被?守方斷球后在游戲開始處(圖4中S處)重新開球。

④每進攻3次后后衛(wèi)與中鋒位置交換。

⑤每3分鐘攻守交換,以得分多少競爭勝負。

⑥由于在四分之一場地進行游戲,因此一側游戲完成后另一側進行。

2.指導重點

中鋒要思考轉身、假動作等擺脫?守投籃的方法。

中鋒在無法完成投籃的情況下,要牽制防守隊員并將球傳給切入的同伴。

后衛(wèi)將球傳給中鋒后要利用假動作迅速擺脫?守切入。

(二)中鋒策應戰(zhàn)術(圖5右側)

在罰球區(qū)附近,背向籃板接球后進攻者稱為策應者(圖5中P)。G1將球傳給P3,P3迅速轉身,把球傳給側面切入的2,2接球后完成投籃。

(三)人盯人防守(圖5)

1名進攻隊員對應1名防守隊員稱為人盯人防守。這種防守的優(yōu)點是可以根據(jù)每個人的身體條件決定防守的任務。

三、預測對方的戰(zhàn)術、在比賽中提高投籃命中率

(一)采用區(qū)域聯(lián)防的半場4對3進攻

1.游戲的條件

防守者固定自己的位置。

每3分鐘攻守交換,以得分多少競爭勝負。

得分后、被防守方斷球后在游戲開始處(圖6中S處)重新開球。

無法擺脫防守者到場外幫助計分并參與指示場上學生。

2.指導重點

防守者形成三角陣型,不讓球傳到罰球區(qū)內(nèi),張開雙手以威懾對手。

當有進攻隊員侵入罰球區(qū)時,要大聲呼喊,提醒同伴。

進攻方要通過跑動、傳球制造出2打1的局面。

(二)5對5全場游戲

1.游戲的條件

每隊5人全場游戲每次進行5分鐘。得分與正式規(guī)則相同。

2.指導重點

區(qū)域聯(lián)防,每人負責防守自己的陣地,全隊協(xié)力配合形成2-1-2防守陣型。這種防守的優(yōu)點是一人擺脫防守后立刻有人補位。此外,這種防守從防守轉入快攻也比較迅速。

四、結語

通過上述對日本學校體育中“身體接觸型”球類運動的介紹,我們不難發(fā)現(xiàn),籃球教學單元的內(nèi)容主要以各種基本戰(zhàn)術練習為主,與我國籃球教材相比并沒有太多新的內(nèi)容。但在教學內(nèi)容的展開方式上與我國教學有一定的區(qū)別,而這種區(qū)別從理論上分析是源于我國與日本學校體育教學理念的差異。比如說我國中小學校在進行籃球教學時,更多的是從運球、傳球、投籃、三步上籃等基本技術學習開始,逐漸過渡到戰(zhàn)術學習,最后進行教學比賽。而日本學校體育近年來十分重視挖掘每項運動的特性,繼而根據(jù)該項運動的特性,讓學生體驗到運動中獨有的快樂。這樣一來教學的重點就從基本技能學習轉移到如何體驗該項目的特性上來,而基本技能是伴隨各項體驗性游戲、練習逐漸展開的,這樣學生們?yōu)榱四軌蝮w驗到該項運動的樂趣自然會全身心投入學習技能過程中去。這里并沒有否定球類運動基本技術的傾向,沒有基本技術根本談不上各項戰(zhàn)術配合,這是公認的真理,問題的關鍵在于何時、通過什么樣的方式把基本技術傳授給學生。試想學生從一開始就毫無目的的進行各種基本技術學習,直到單元的最后階段才體驗到一點該項目特有的樂趣,這種教學內(nèi)容安排是否值得我們深思呢?是不是應該從教學單元的開始階段就盡早地讓學生體驗到該項目的樂趣呢?

參考文獻:

1.[日]高喬健夫,等編著.體育科教育學入門[M].東京:大修館書店,2003