推拿促進產后康復臨床研究

羅 凜 曾科學周 熙孫芳

關鍵詞產后康復推拿促進

婦女產后受產后失血、產傷等因素的影響,以及體內催產素的作用消失,而激素分泌時所引起的骶髂關節、腰骶關節、恥骨聯合關節、周圍韌帶的松弛作用并沒有完全消失。當這些韌帶尚未恢復到產前的生理狀態時,加上如果營養不當,過早運動或勞動,不協調的動作或單側固定一姿勢的睡眠。單側抱嬰兒等,極容易出現:以上的關節因失穩__錯位而出現一些病理癥狀;產后子宮逐漸縮復時出現小腹陣痛,哺乳時較明顯的產后腹痛;分娩后從子宮排出的余血濁液“惡露”排出異常等等。這些均是產后病癥,另外產婦分娩后子宮的復舊問題、體形的復原等等問題均困擾著產婦們。

為此廣東省醫學科學技術研究基金立項課題《產后婦女康復臨床系列研究》,主要通過研究按摩、營養調整、心理調整及部分婦產科治療手段對婦女產后康復等良性干預的療效,其中按摩部分是由羅凜教授創立并在廣州杉山公司的協助下在全國十幾個省市婦幼保健院、醫院產科等推廣應用。特別在廣東、上海、江蘇、山西等地反映良好,現就部分資料整理總結報道如下。

1臨床資料

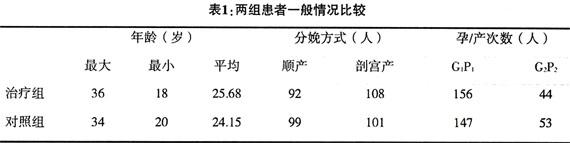

1.1一般資料全部病例均來自廣州市花都區人民醫院婦產科2006年1月~2006年12月治療患者,采用隨機數字表隨機分為治療組和對照組,每組200例,兩組患者一般情況見表1。

兩組患者年齡、病程、體質指數等比較,經統計學處理,差異無顯著性意義(P>0.05),具有可比性。

1.2診斷標準根據國家中醫藥管理局頒布的《中醫病證診斷療效標準》中所規定的相關標準制定如下:

(1)缺乳:產后排出的乳汁量少,甚或全無。不夠喂養嬰兒。乳房檢查松軟,不脹不痛,擠壓乳汁點滴而出,質稀。或乳房豐滿乳腺成塊,擠壓乳汁疼痛難出,質稠。排除因乳頭凹陷和乳頭皸裂造成的乳汁壅積不通,哺乳困難。

(2)便秘:分娩后大便間隔延長,大便干燥難解,一般飲食如常,一般發病較緩慢,應與其他疾病引起的便秘相鑒別。

(3)腹痛:新產后出現小腹部陣發性疼痛,持續一周以上不緩解,或腹痛劇烈難忍,且不伴有寒熱。惡露可有異常變化。觸診下腹部無壓痛,呈陣發性收縮變硬。

(4)乳脹、乳房節結:乳房可觸及節結狀硬塊,乳房脹痛。

(5)尿潴留:新產后排尿困難,小腹脹急,坐臥不安。

(6)腰背痛:產婦在產褥期內出現腰背部酸痛、麻木、重者。

(7)靜脈曲張:以下肢靜脈曲張為主,病變局限,多以踝部和小腿部淺靜脈曲張為主。

(8)痔瘡:由于產婦腹內壓增高,門靜脈回流受阻,使直腸上下靜脈瘀血,形成內痔或外痔。

(9)會陰水腫:由于胎頭壓迫或娩出時會陰部輕度擦傷,致會陰部水腫。

(10)恥骨聯合分離:可出現會陰部疼痛,患肢外展及跨步有困難,牽涉到腰臀部酸脹。

(11)頭痛:額頭、太陽穴處游竄疼痛,見風痛甚。

1.3納入標準①正常分娩產婦12小時后;②剖腹產分娩產婦24小時后;③無排除標準所列的情況。

1.4排除標準兼有下列疾病的患者應排除:濕疹、癬、瘡瘍、皰疹、膿腫、感染性疾患、丹毒、骨髓炎、骨結核、化膿性關節炎、蜂窩組織炎、潰瘍性皮膚病、疥瘡、惡性腫瘍、開放性創傷、急性傳染病、傷寒、白喉、腫瘤、嚴重心臟病、肝病、極度疲勞酒醉(神志不清的患者)、饑餓及飯后半小時內、惡性貧血、紫癜病、急性類風濕、胃十二指腸急性穿孔、按摩后易引起出血的疾病、體內有金屬固定之疾患等。

2治療方法

兩組患者均按常規臥床休息。

2.1治療組

2.1.1推撫手臂法:以一手握住產婦手掌,一手自腕向上推撫至手臂。從內側上,外側回;從外側上,內側回。重復5~8遍。

2.1.2揉拿手三陽法:產婦正坐位或仰臥位。醫者以一手握患者腕屈側,另一手自肩外側循手三陽經順序揉拿至腕部。往返數次。

2.1.3揉拿手三陰法:產婦正坐或仰臥位,醫者以一手握患腕背側。手如上所述自臂下循手三陰之經順序揉拿至患腕部。

2.1.4推脾運胃法:產婦仰臥位,醫者以左手掌根,大魚際側及余四指指腹,自鳩尾、巨闕、幽門、期門,推而運之為推脾。交至右手余四指指腹及小魚際垂腕呈勾狀運而抹之為運胃。

2.1.5摩腹法(順、逆)。

2.1.6獅子滾繡球法。

2.1.7分腹陰陽法。

2.1.8橫擦腹部法。

2.1.9直推任脈法(邊推邊點:中脘、關元、氣海、中極)。

2.1.10運運顫顫法。

2.1.11揉拿足三陰法:產婦仰臥位,醫者以雙手拇指與余四指的對合力,著力于雙下肢內側足三陰之經筋,自上而下,均勻施力,從腹股溝始循足三陰經筋,順序揉拿至內踝,往返3~5次。點按太溪,以調補腎氣,通調三焦,共達活血化瘀,通調氣血,活血止痛之功。

2.1.12搓運夾脊法:產婦俯臥位,醫者單手或雙手交叉重疊,用掌根或用毛巾裹掌指后于夾脊部(自上而下為補,自下而上為瀉)或背正中(自上而下為瀉,自下而上為補)順序搓而運之。自著力始,整個搓運過程不可間斷,無論補瀉均從正中開始,即小搓運法(以補為例),自長強搓運至大椎向左運轉往大杼,搓運至會陽再轉到正中循督脈而上至大椎,轉運到右側大杼。循足太陽膀胱經至會陽穴,如瀉法則反之。以局部潮紅、微熱、略汗為宜。

2.1.13橫搓命門法:產婦俯臥位,一般在施用腰部其它手法之后,醫者將一手掌指橫置平放于患者腰部命門處,施以快速而復速之橫行往返搓之,以產婦小腹有微溫熱感為宜。此法主要用腰脊及小腹的病癥治療。

2.1.14搓口點強法:產婦俯臥位,醫者以四指指腹或掌面著力骶尾八口搓而揉之,揉而運之(搓而直運,迎隨補瀉,搓而旋運,左旋為補,右旋為瀉),待產婦自感局部灼熱,腹部溫暖時,再以拇指指腹于長強穴點而揉之(點而旋轉,左旋為補,右旋為瀉)。此法多用于下腰及小腹病癥。

2.2對照組產后常規康復方法。

2.3注意事項①首先應相信醫生,努力配合醫生的一切治療,精神不必緊張。②注意衛生,臟皮膚或帶有塵土的皮膚必須洗干凈后才能接受治療。治療前應先排凈大小便,以免治療時有不適感。③接受治療時應放松肌肉、安靜、呼吸自然,隨時注意自己的體位是否正確、舒適、耐久。④治療中。如有不良反應,應隨時提出,以及時處理。⑤治療后,須在按摩室內休息片刻或輕微活動后,才可出按摩室。⑥必須遵醫囑,不可中斷治療,要注意保暖。

產婦具有特殊的人體曲線結構:乳房增大。腹壁松弛等,形體上與未孕前均有明顯的改變。因應產婦的形體變化,杉山公司設計出專門適用于產婦按摩的按摩床。此按摩床具有在37°體溫下的變形產婦貼身弧度,能夠完全配合按摩師進行康復按摩操作。

解除產婦俯臥位進行按摩時可能產生的頭面部、胸部、腹部腰背部的不適。幫助按摩師達成科學的、系統的、有效的按摩結果,讓產婦每個按摩部位的每條經絡及穴位均得到理想的按摩。

3療效觀察

3.1療效評定標準顯效:所有癥狀體征消失,產后2月未復發;有效:大部分癥狀明顯緩解,遇勞、遇寒或其他情況復發;無效:癥狀體征無變化。

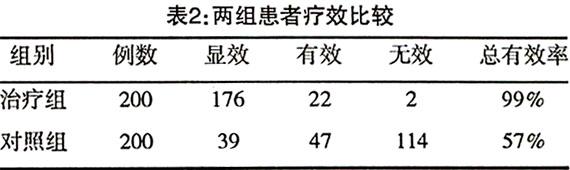

3.2治療結果兩組患者療效比較見表2。

經治療,治療組顯效176例,有效22例。無效2例,總有效率為99%;對照組顯效39例。有效47例,無效114例,總有效率為57%,兩組總有效率比較,差異有非常顯著性意義(P<0.01)。

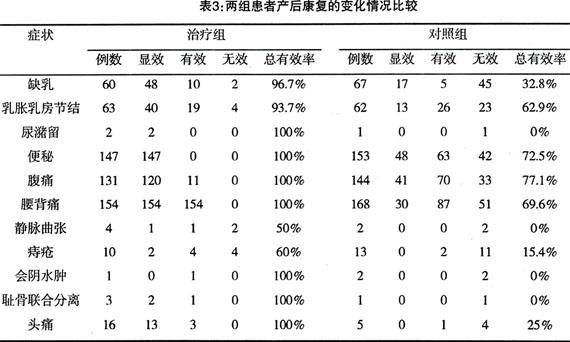

兩組患者產后康復的變化情況見表3。

由表3可見,產后康復推拿對婦女產后的缺乳、乳脹、乳房節結、尿潴留、便秘、腹痛、腰背痛、會陰水腫、恥骨聯合分離、頭痛等癥狀均有顯著療效,對靜脈曲張、痔瘡等癥狀亦有較明顯改善。與對照組相比,治療組各癥狀總有效率均明顯高與前者(p<0.05)。尤其是對缺乳、頭痛等癥狀的療效明顯高于對照組(P<0.01)。

4典型病例

葉某,女,23歲,文員,初產婦,于2006年11月29日就診。主訴:產后乳脹便秘伴腹腰背疼痛3日。現病史:患者于2006年11月26日在廣州市花都區人民醫院婦產科順產一男嬰,出血量約為100ml,產程順利,其間無特殊。分娩后即出現雙側乳房脹痛,觸之可捫及數個小結節,表面光滑,質軟,活動度稍差,小腹隱隱作痛,時發時止,并伴有腰背僵硬疼痛,遇寒加重,周身沉重無力,神疲懶言,氣短乏力,胃納差,眠可,小便正常,大便干結難解,產后3日仍未排便,平素大便正常。舌胖大色淡,苔薄白,脈滑沉取無力。辨證屬中醫產后脾氣虛證,采用產后康復推拿手法治療。2006年11月30日第2次治療后自覺乳房脹痛明顯緩解,哺乳無困難,捫之雙側乳房節結減少,質地變軟,幾與周圍組織融合,胃納好轉,腹痛減輕,惡露排出順暢,腸蠕動增強,仍覺腰背酸痛不適,大便難解。堅持連續治療4次,患者精神健旺,納眠俱佳,乳房脹痛不明顯,哺乳順利,腹痛消失,惡露排除順暢,腰背不無不適,大便日行一次,質軟成型。3月后隨訪,訴產后康復快,體型恢復很好,精神健旺,身體無不適,母子均好。

5討論

產時耗氣傷血失津,以致產后陰血聚虛。營衛不固,又子宮、陰戶未復,故最易受病。《婦人大全良方》中記載“產后傷風,熱入胞宮,寒熱如瘧……”;《金匱要略》中亦指出:“新產血虛,多汗出,喜中風,故令病痙;亡血復汗,寒多,故令郁冒;亡津液,胃燥,故大便難。”這是因產后生理改變而容易發生的病癥。

推拿可疏通經絡,調和氣血,平衡陰陽,調理臟腑,活血祛瘀,理筋整復,緩解拘急,消腫止痛,扶正祛邪,防病保健。一方面手法直接作用于人體體表起著治療作用;另一方面通過神經調節、體液調節、心理調節,起到治療作用。通過推拿促進產后婦女各系統、器官的恢復;預防和治療各種產后癥狀:幫助恢復體力,消除疲勞;促進形體恢復:促進生殖器官恢復,利于性生活。經過臨床觀察,本療法操作安全,易于學習,具有簡、便、廉、驗的優點,因此具有非常巨大的社會效益,值得進一步推廣。