推拿按摩手法為主治療肩臂疼痛綜合征臨床觀察

李蔭龍 李志平 白紅超

關鍵詞肩臂疼痛按摩治療

臂叢神經根性、叢性、干性病變引起的肩臂疼痛。是根性型頸椎病常見癥狀,有時亦見頸椎間盤突出癥,統稱為肩臂疼痛綜合征。

1臨床疼痛特點

1.1根性臂痛疼痛特點與頸部癥狀同時出現的上肢放射痛、咳嗽、噴嚏或頸部活動后加劇,以指尖為明顯,視受累椎節不同而部位不一,常見于拇指、食指及中指,多為刺痛或鈍痛,并伴有麻木或蟻外感。

1.2干性臂痛疼痛特點大多表現為灼燒性痛。尤以正中神經受累時為甚,因其含有豐富的植物神經纖維。

1.3叢性臂痛疼痛特點多為持續性、陣發性加劇,并與上肢活動聯系密切。由于肩部活動時可牽拉臂叢神經引起劇痛,因此患者盡可能地避免諸如梳頭、搔背、牽手及其他上肢活動。

2臨床表現

頸椎病引起的典型臂叢神經,為根性疼痛。多發生在頸椎病急性期或慢性期。

初期可僅有頸項部疼痛僵硬,多為間歇性痛.并從鎖骨上窩較快擴散到整個肩臂手部,咳嗽、打噴嚏均可誘發難忍的放射性痛,有病變的斜方肌、岡上肌、岡下肌、三角肌,可有顯著壓痛,并較快出現受累神經支配區的肌肉萎縮,約有1/3的病人,可伴有頭痛、頭暈,并局限在枕部或耳后區域。

上肢外展,上舉和頸向健側轉動作時疼痛加重.上肢內收屈時疼痛加重,絕大多數患者夜間癥狀加重,輾轉難眠,患者早晨醒后感到頸項區及菱形區疼痛,并伴有手脹握拳困難,活動后緩解。

頸椎間盤突出癥引起的肩臂疼痛,因突出的位置不同,表現各異,頸椎間盤突出癥使頸神經根受累,疼痛和麻木在肩部,可放射到上肢臂外側和上臂前側及腕關節以下。

3臨床資料

本組病例共38例,其中男21例,女17例:年齡最大63歲,最小34歲;其中34~40歲16例,41~54歲12例,55~63歲10例。病程最長2年,最短2個月;左側21例,右側17例;而左側癥狀明顯牽涉到右側肩臂酸痛和上肢有放射痛8例,頸椎生理曲度改變21例,反弓3例,頸椎間盤突出癥3例。

4治療方法

4.1頸部牽引法采用坐姿枕頜帶牽引或仰臥在牽引床上進行。患者取端坐在木凳上,將枕頜帶固定于下頜及枕部。牽引重量根據患者的病情和體質情況適當調整。一般8~18kg左右牽引時間根據患者的忍耐程度,控制在15~20分鐘。

4.2按摩手法

4.2.1患者取俯臥位,術者站于一側,讓患者頭部露出床頭,讓其全身放松,以一手扶住患者后枕部.另一手拇指指腹與其余四指的指腹相對,從上到下由輕到重反復捏揉拿頸椎兩側肌肉3~5分鐘。

4.2.2體位同上,先確認枕外隆突,即可確定上下項線及上下項圍成的區域。沿上項線和下項線,從外向內各選5個點,用大拇指尖及指甲深按到骨面并用指甲向左或右撥動3~5遍。用食指、中指、無名指并攏,用指尖及指甲在上下項線區域,由外向內選5個點依次按壓深至骨并撥動反復3~5遍。最后做歸合法。

以滾、壓、按法在背部大范圍操作松解粘連、鎮疼止痛.用掌根、按太頸肌、斜方肌、胸鎖乳突肌、斜角肌、肩胛提肌、菱形肌10~15分鐘。

4.2.3患者俯臥在治療床上,術者坐其一側用一指禪推法治療其頸肩區上肢3-5分鐘。

4.2.4單手滾法:患者體位同上,術者以單手滾法治療其頸肩及上肢約3分鐘。

4.2.5患者體位同上,術者以單手拿揉法拿揉肩及上肢5~7遍。

以一手抓上臂肌肉,并一手點按“頸臂穴、臂橈穴”5~10分鐘。以疼痛為主者應緩、穩揉壓,以麻為主者可用中指撥之,但要確保點壓時間。

4.2.6術者先以兩手相對搓揉其肩部及上肢5~7遍。最后用手掌或掌根大面積按摩肩頸背三角區域,由輕而重,由小而大2~3分鐘。

4.2.7患者仰臥于治療床上,全身放松,術者坐于其頭端,以一手扶托下頜部,另一手置于枕后部,兩手協調施力,先緩慢地捋頸椎向上牽引。在牽引的基礎上,將頸向一側旋轉,當遇到阻力時,略停片刻,然后以“巧力巧勁”,做一突然的,稍增大幅度的快速扳動,常可聽到“咯”的彈響聲,先健側后患側左右各1次。

4.3中藥離子導入法

4.3.1直流電療儀:采用丹東市銀河儀器廠生產YH-6型直流電療儀。中藥離子溶液的配制:參看《按摩與導引》2005年第9期31頁“按摩推拿為主配制中藥離子液導入法治療國際受損臨床報告”一文。

4.3.2操作方法將正極浸濕的藥墊置于病變部位,正極板置于藥墊上,蓋上薄膜紙,壓上沙袋。另在病變的部位的鄰近位置或對方位置,放有負極藥墊。再將負極板放在藥墊上,蓋上薄膜紙,壓緊沙袋,將電流調至3mA~5mA,然后逐漸加大輸出開關,以患者感覺舒適為宜,每次20分鐘。

4.4中藥離子液拔罐療法

拔罐的操作方法是拔罐治療的重要環節,直接影響拔罐的治療效果,操作如下:首先根據病癥選擇相應穴位或部位,然后用棉棒蘸上中藥離子溶液,涂在拔罐處.采用閃火方法,將罐內空氣盡快迅速扣在穴位上或部位上,留罐10~15分鐘。

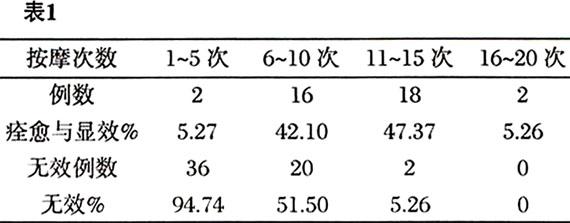

推拿按摩肩臂疼痛綜合征以20次治療觀察評定療效。

5治療觀察過程中的認識

5.1肩臂疼痛綜合征與頸椎間盤突出癥患者的發病部位以左側為多,這與大多數人是以右手為主。當勞動、工作、運動使用右手時總是伴隨頭頸向右側屈轉,以此時左側椎間隙變寬,髓核向左后移位,左后椎體緣骨贅形成的機會多于右側有關。預防這種疾病應提倡平衡運動,或平時注意頸部多往左側轉,左上肢多活動(如環轉等)。由于這種病臨床表現近似,不易鑒別,確診可用CT檢查。

5.2中藥離子導入法具有直流電和藥物的綜合作用,可使機體產生一系列反應,而導人體內的中藥離子液,則保持原有的藥理特征,雙重作用,雙重效果。可將藥物直接導入治療部位,并在局部保持較高濃度。

導入體內的藥物離子與在局部皮膚淺層形成離子堆,所以在體內存留的時間比其他經藥力較長,藥物作用時間較久。

5.3拔罐療法是一種遵循經絡穴的中醫外治法.亦屬于刺激療法,通過罐內的負壓,使局部組織充血、水腫、產生刺激作用和生物學作用;負壓的形成同時牽拉神經、肌肉以及皮下腺體,引起一系列內分泌反應,然后通過神經體液機制,調整整個機體的作用。使機體增強抗病能力。

拔罐療法與藥物療法相結合,可提高療效,充分發揮藥物作用;此作用亦是建立在溫度熱刺激作用基礎上,拔罐后局部皮膚溫度升高,毛細血管擴張。血管壁通透性增強,新陳代謝旺盛,因而有利于藥物吸收,直達病灶,再次發揮其治療作用。