學習任務群視域下的初中文言文單篇教學

[摘要]初中文言文教學應突破學生學習古文的畏難情緒和淺嘗輒止的學習狀態,在文言文單篇教學中應深度關注課標、單元,聚焦素養目標,整體建構學習任務,多元融合各種語文資源,縱向推進語文學習任務,讓學生在真實情境和實踐活動中自主、合作、探究,培養關鍵能力,發展語文核心素養。

[關鍵詞]學習任務群;文言文;單篇教學

[基金項目]廈門市教育科學“十四五”規劃2022年度課題“基于學習任務群的初中古詩文大單元教學研究”(編號:22046)。

[作者簡介]揭由芳(1989),女,福建省廈門雙十中學思明分校,一級教師,從事中學語文教學研究。

[中圖分類號]G633.3"""""""""""""" [文獻標志碼]A

近年來大單元教學成為熱點話題。大單元教學和單篇教學各有價值,不可偏廢一面,更不可割裂。如何平衡大單元教學與單篇文本教學?如何通過任務統領單篇文言文的學習活動?本文以統編版語文八年級下冊《核舟記》為例進行探究。

一、深度關注學習要素,有的放矢確定目標

文言文學習內容的確定需要建立在深度把握課標、文本教學價值之上,關注教學素材之間的內在聯系。

(一)基于學科素養

新課標提出語文核心素養包括文化自信、語言運用、思維能力、審美創造。以課程理念作為出發點,立足于培養學生的文化自信,在關注文言的基礎上,探尋核舟工藝之美,領悟文章之境,使學生更加理解、熱愛中華優秀傳統文化。

(二)基于文本價值

關注教材單元中這一類文本與這一篇文本的關系,明確其在單元中的價值。本單元中共三篇文章,另外兩篇是《桃花源記》《小石潭記》。單元要求:“能夠了解古人的思想、情趣,感受他們的智慧,受到美的熏陶和感染。”“能讀懂課文大意,領會詩文的豐富內涵,品味精美的語言。”

在文本特征上,這三篇文章都屬于古代文體分類中的“記”,“記”體文可以記事、記景、記物。而《核舟記》是“記物”的一類,文中以生動傳神的筆觸,描述了王叔遠所雕的精妙絕倫的工藝品核舟。奇巧人王叔遠和作家魏學洢都用自己的方式準確地呈現了 “大蘇泛赤壁”的意境,而在細節上又進行了大膽想象,進行了藝術上的再創造,賦予了核舟以新的生命活力。因此,不能僅從說明文的角度來拆解這篇美文。

(三)基于學生情況

王榮生曾說:“教師要教的,是學生不喜歡的地方,是學生讀不懂的地方,是學生讀不好的地方。”教師要關注學生的期待視野。教學前,教師對學生學習基礎進行初步調查,發現絕大部分學生能疏通文章的大意,并能初步感知核舟雕工精細的工藝特點,但85%以上的學生對文章內容不感興趣。如何激發學生的興趣,讓學生深入體會文本的美是教學亟待解決的問題。

基于此,對學科的知識邏輯和學生的認知水平進行深度觀照,制定教學目標:①通過完成核舟鑒賞卡,梳理文章內容,理解核舟“奇巧”“因勢象形”等工藝特點。②通過品鑒核舟的意象,體會雕刻者的匠心獨運,領會古人“立象以盡意”的藝術魅力。③通過現實與理想之境的對比,探究核舟的“象外之韻”,感悟雕刻者與作者在作品中所寄托的精神內涵。在積累、梳理、分析、遷移語言運用的基礎上,綜合發展學生的思維能力、審美情趣,傳承中華傳統優秀文化,提升學生的情感、態度和價值觀念。

二、創設真實語用情境,驅動學習任務開展

楊向東提出:“素養為綱的基礎教育課程標準應從關注認知和去情境化知識向生態化、實踐性的學習范式轉型,讓學習者在以真實問題和現實情境為載體、彼此關聯的經驗活動和學習共同體中進行意義建構、主動學習和團隊互動。”

在素養目標的指引下,教師將語言實踐活動整合到一個真實語用情境中,讓學生在真實的語言運用情境中,解決現實生活中可能遇到的真實問題。因此,設置“讀書節文創產品”情境:“學校讀書節準備推出一些國風文創產品,但苦于沒有靈感。文創組成員將目光鎖定在明代王叔遠所雕刻的‘核舟’上,跟著魏學洢一起鑒賞‘核舟’,探尋古人的智慧巧思,為文創產品的設計與推介提供靈感。”讓學生體驗策劃活動情境,以文創組成員的身份獲得“角色認同感”,明確活動的意義,提升探究的興趣。

三、融通語文實踐活動,整體建構學習任務

基于核心素養的語文學習任務的設計不是各種花樣任務的堆砌,而是“要圍繞特定學習主題,確定有內在邏輯關聯的語文實踐活動”,助力學生構建自身的知識結構群,觸類旁通地思考問題、解決問題,形成有序的學習路徑、學習方法。基于此,設計以下四個任務。

任務一:初賞核舟明特點。學生圈畫文中關于“核舟”的主要信息,填寫“核舟”藝術品鑒賞卡。鑒賞卡可分別從核舟的主題、材料、尺寸、雕刻內容、雕刻特點等方面設置,在完成核舟鑒賞卡的活動中,讓學生梳理文章內容,初步理解核舟“奇巧”“因勢象形”等工藝特點。同時在古文學習中自主整理,在關鍵語句中厘清文脈。

任務二:體悟匠心品意境。首先,讓學生對比并思考:類似的微雕工藝品很多,為什么王叔遠的核舟能脫穎而出?通過對比其他微雕作品,學生發現王叔遠的核舟能脫穎而出,關鍵在于“文化元素”——“大蘇泛赤壁”意境的融入,并且此意境深受古人喜愛。然后,搭建學習支架,讓學生根據拓展資料繪制蘇軾的人生起伏曲線,并思考:王叔遠是如何對客觀事物進行了藝術加工,從而將“大蘇泛赤壁”的意境呈現出來的?

《核舟記》中,王叔遠以匠心構造物象:在“物的選擇”上,核舟上所刻對聯“山高月小,水落石出”“清風徐來,水波不興”分別擷取《前赤壁賦》和《后赤壁賦》中的句子作為上下聯,巧妙點明核舟主題,令人仿佛置身于大蘇泛赤壁的那個月夜中,一派寧靜祥和、愉悅美好之境。在“人的組合”上,主要人物“蘇黃二人共閱一手卷”,交談甚歡,灑脫自在;次要人物“左右舟子”或“長嘯大呼”,或“持扇”“撫爐”,閑適雅致。在“時的安排”上,王叔遠有意凸顯“壬戌之秋”,將其涂成了黑色,與蘇軾同客泛舟湖上的時間“壬戌之秋,七月既望”相呼應。王叔遠將核舟、人物、文字等全都巧妙扣住“大蘇泛赤壁”這一主題。學生在細讀文章中,品味其意境,體會雕刻者的匠心獨運,領會古人“立象以盡意”的藝術魅力。同時通過聯想想象,在細節處再現意境。

任務三:對比現實悟深意。首先,教師提供林語堂《蘇東坡傳》等有關黃庭堅、佛印的資料,讓學生思考并在組內進行分享討論:王叔遠為何有意設計魯直、佛印與蘇軾同游赤壁?

《核舟記》中所刻黃庭堅是蘇軾的門生,二人有著深厚的師生之誼。王叔遠雕刻出友人情誼深厚、亦師亦友、志趣相投的狀態。而瀟灑的佛印也是蘇東坡的好友,東坡常找佛印談禪論道,相談甚歡。在王叔遠看來,對如今遭遇現實殘酷打擊的東坡,或許也正需要佛印這樣一個參透佛理、超越塵世的高人,與之一同泛舟賞月。王叔遠雖取材于“大蘇泛赤壁”,但創造性地將自己的情感寄托、理想向往融于其中。學生在探究中發現,王叔遠所刻是在現實之境的基礎上進行再創造、再生發,是心中之境與理想之境的體現,從而領會隱藏在核舟之下的“象外之韻”。同時讓學生關注差異,在反常處挖掘深意。

然后,讓學生結合文章內容,探究魏學洢是否理解王叔遠的這份理想之境。《核舟記》中,魏學洢用準確說明、細致描繪、真誠贊嘆,讓讀者感受到了核舟的精細、人物的神韻。例如,“旁開小窗”“雕欄相望”“右刻”中的“開”“雕”“刻”都是表示“雕刻”的意思,但又各有特點;人物泛舟湖上,但動作各異,分別用了“執”“撫”“指”“袒”“臥”等20多個動詞細致描摹,彰顯了人物個性;“如有所語”“若嘯呼狀”“若聽茶聲然”等短句給讀者、觀賞者留下了廣闊的想象空間。文章結尾連用9個“為”字,如數家珍地一一點算核舟上的物品,在他真誠地贊嘆中,讀者感受到了王叔遠不僅是奇巧的手藝人,更是靈怪的匠心人。學生在品析文字中,理解魏學洢用文字升華了好友王叔遠心中的理想之境,將他發現的匠心,用準確、細致、生動的語言傳遞給讀者,也將讀者帶向古代工藝的審美愉悅和美好境界之中。

任務四:設計文創我在行。運用所學,讓學生以本單元的文本為創作來源,從中選取喜歡的文化要素,設計一份文創產品,并撰寫介紹詞。將情境任務重心放在語文學習的實踐活動中,在活動設置上融入搜集資料、梳理鑒賞、對比探究、創意寫作等聽說讀寫活動,體現由低到高的多層認知目標,在富有內在邏輯關系,富有建構意義的任務群中推進學生與文本的對話,對經驗和知識進行整合和結構化。

四、以學習者為中心,多維評價促學促優

新課標提出:“創設以學習者為中心的語文學習環境”。以學習者為中心的課堂,并不意味著教師引導位置的缺失。在學習過程中,教師需提供支架,為學生提供方法、程序、協作等支撐,如給予豐富的拓展閱讀資料,給予思考問題的方向,從思維到思想上給予及時、有效、科學的指導,等等。

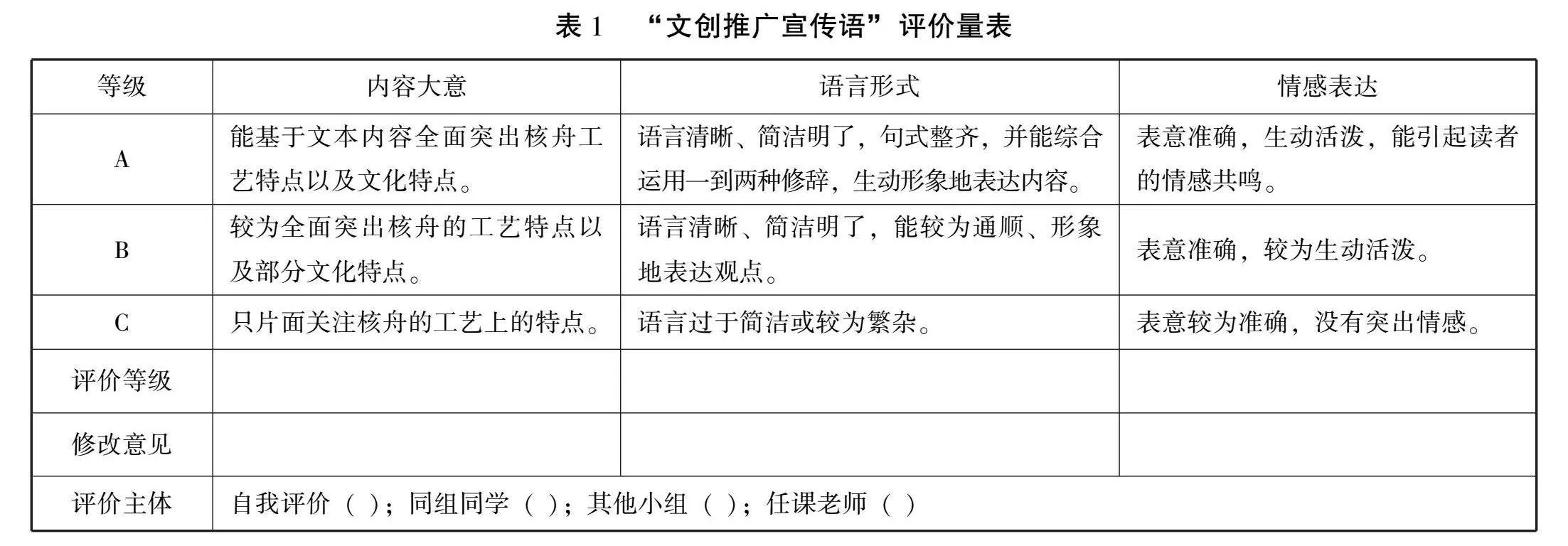

在學習任務的評價上,需要立足于學生的“最近發展區”,設計評價量表“以評促學”“以評促優”,進行多維度的評價,讓學生明晰問題,重新修改,再次完善,重視評價的導向作用,關注學生學習過程、學生的反思。如在任務四中可為《核舟記》撰寫文創宣傳語設計評價量表(如表1所示)。

總之,以學習任務為載體的文言文單篇教學,教師需要聚焦素養目標,整體建構學習任務,多元融合各種語文實踐要素,突破學生學習古文的畏難情緒,避免淺嘗輒止,讓學生在真實情境中、在語文實踐中自主、合作、探究,培養關鍵能力,發展語文核心素養。

[參 考 文 獻]

[1]黃厚江.基于單元教學的文本處理策略[J].語文建設,2023(11).

[2]王榮生.閱讀教學設計的要訣[M].北京:中國輕工業出版社,2021.

[3]楊向東.基于核心素養的基礎教育課程標準研制[J].全球教育展望,2017(09).