冊封與封冊

朱筱新

在中國古代社會中,凡帝王祭告天地宗廟,選立后妃和任命諸王大臣,或向異姓王、宗族、嬪妃授予爵位及名號時,均要舉行一套相應的典禮儀式。由此而形成中國古代社會政治生活中的一項重要制度,即“冊封”,或稱“冊命”。在舉行冊封典禮儀式時,冊是作為賜贈名號、爵位等的文書憑證,故稱封冊,亦稱冊書。

冊封制度的歷史十分悠久,早在殷商時期就已經產生。在殷墟考古中,出土的甲骨卜辭上,就有“用再冊”的記載。爯,又釋為偶,是“稱”的本字。“再,并舉也。”“冊,符命也。諸侯進受于王也。”(《說文解字》)在卜辭中,有一個甲骨文字(圖1),是

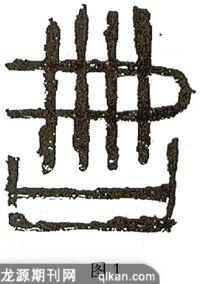

這一制度沿續至西周時期,又成為禮儀制度中的一項極重要的內容。據文獻資料記載,中國古代歷史上的五等爵制,在西周時期已經建立,并十分完善。“王者之制祿爵,公、侯、伯、子、男,凡五等”(《禮記·王制》)。在這一時期的青銅器銘文中,常見冊命的記載,有的就是一篇冊命。如據傳在清道光末年出土于陜西岐山的毛公鼎,鼎腹內的32行、499個字的銘文,就是一篇完整的冊命。(圖2)銘文首先追述了周文王、武王立國時,君臣相濟,政治清平的政局。隨后便記載了周宣王冊命毛公治理邦家內外,并授予毛公以宣示王命的專權,冊命特別強調凡未經毛公同意之王命,毛公可以預告臣公(執事官)不予奉行;之后還有周宣王的告誡、勉勵之詞。作為等級、地位的象征,周宜王還賞賜毛公租鬯(祭祀專用的酒)、命服、車馬、兵器等物。銘文以“王若日”作為起始,即為史官代周王宣命之意。文中各段則以“王曰”開始,即為周宣王冊命的內容。

此后直至清朝末年,歷朝歷代一直沿襲著這項制度和相應的儀式。在帝王向諸王、大臣、后妃等授予爵位、封號時,均由主持儀式的官員面對受封者,宣讀冊文。待冊封儀式結束后,便將冊書與印璽一同交給受封者,作為他受封的憑證和信物,永久保存。

唐代史學家杜佑在《通典》中詳細記載了唐《開元禮》關于皇帝納后禮的規定。其中有冊后,即冊封皇后的禮儀。唐朝的冊后禮以太尉為使臣,宗正卿為副使。冊后之日,使與副使到后氏家,先在門外停息。待通報主人(后氏之父)后,使與副使一行手捧皇帝賜封的典冊、備物等進入門內。儀式開始后,隨使臣同來的宮中女官入閨閣(即繡房),侍奉后氏佩戴宮中事先送來的首飾,更換袆衣(皇后專用的禮服,上繡五彩雉圖案)。然后在女官的引導下,后氏出閣,立于庭院之中,面背、跪拜。使臣手捧封冊,宣讀冊文。冊書宣讀結束,后氏跪接封冊及其他信物,這表示她正式成為皇后。此后,她便以皇后的身份入座,再接受在場所有官員的拜禮和祝賀。儀式遂告結束。

在冊封制度中,因冊封的對象地位不同,封冊還有質地的區別。如“郊祀、宗廟、太子皆用玉冊,皇后用金冊,宰相、貴妃皆用竹冊”(朱熹《朱子全書·歷代·宋》)。清朝規定,冊封親王、世子和他們福晉時,封冊用金質飾金;冊封郡王、郡王福晉時,封冊用銀質飾金。選用不同質地的材料制作封冊,旨在表明受封者地位的高下。2001年,在位于湖北省鐘祥市東南部的瑜靈山發現并發掘了明梁莊王墓。梁莊王是明仁宗朱高熾的第九子朱瞻垍,生于永樂九年(1411年)。永樂二十二年(1424年),朱瞻垍被冊封為梁王。正統六年(1441年)正月十二,他“患疾以薨”,謚號為“莊”,故后人稱“梁莊王”。該墓為梁莊王與王妃魏氏的合葬墓。墓中出土了大量精美的隨葬品,其中就有一件王妃魏氏的封冊。

這件封冊是魏氏于明宣德八年(1433年)被冊封為梁王妃的文書憑證。封冊為銀鎏金,由2塊相同的長方形鎏金銀板扣合而成。銀板每塊長23厘米、寬9.1厘米、厚0.4厘米,重1839.8克。板內鑄有冊文:“維宜德八年歲次癸丑七月壬子朔,越三日甲寅,皇帝制曰:‘朕惟太祖高皇帝之制,封建諸王必選賢女為之配。朕弟梁王,年已長成,爾魏氏乃南城兵馬指揮魏亨之女,今特授以金冊立為梁王妃,爾尚謹遵婦道,內助家邦,敬哉。”

明梁王妃魏氏封冊的出土,使我們得以清楚地了解古代封冊的基本形制和冊文的內容和形式。內容包括冊封的時間、受封者的出身、冊封的名號,以及勉勵的話語等。

清朝建立后,清政府十分重視對西藏地區的管理。為了維護統一的多民族國家的利益,于順治十年(1653年)和康熙五十二年(1713年),先后冊封了藏傳佛教的兩位宗教首領,分別授予“達賴喇嘛”和“班禪額爾尼”的封號。在為他們各自舉行的冊封儀式上,分別賜予金冊、金印等(圖3)。并規定,以后凡遇達賴或班禪轉世,清政府在經過金瓶掣簽,確認轉世靈童后,都要再行冊封。現存的這些清朝皇帝頒發的金冊,既反映冊封制度在國家政治生活中的重要作用,同時也充分證明西藏是祖國不可分割的神圣領土。(文章代碼:0826)

[責任編輯]常汝先