重估信訪舉報的價值

潘多拉

中央紀委、監察部有關負責人近日表示,群眾的信訪舉報一直是發現案件的主渠道,在揭露腐敗、提供案件線索乃至查清問題方面發揮了重要作用。各級紀檢監察機關從群眾信訪舉報中發現案件線索,許多線索經初核后轉為立案調查,有的最終成為全國和當地有影響的大案要案。

曾有一段時間,不少人對群眾的信訪舉報持負面評價,認為這種“一張郵票八分錢,一封舉報查半年”的做法,容易影響工作,破壞團結;有人甚至將信訪舉報與歷史上聲名狼藉的“告密文化”相聯系,認為那些把大量時間精力用于信訪舉報的人,都是心術不正的小人和唯恐天下不亂的壞分子。而今,中央紀委、監察部高調肯定群眾信訪舉報的“主渠道”作用,對于我們深入認識信訪舉報的價值,用卓有成效的信訪舉報工作推動和諧社會建設,具有特別的現實意義。

從涉及的內容看,信訪舉報的價值主要體現在兩個方面。一是為紀檢監察機關查處腐敗案件直接提供線索,協助紀檢監察機關將原本隱藏很深的腐敗分子納入查辦視野之中。以2006年為例,全國紀檢監察機關查處的案件中,有46.2%來源于信訪舉報——原福建省委常委、宣傳部長荊福生腐敗案,原江蘇省人大常委會副主任王武龍腐敗案,原安徽省原副省長何閩旭腐敗案,原陜西省政協副主席龐家鈺腐敗案等一批大案要案,都是從信訪舉報中發現線索并逐步查清的。另有數據顯示,近年來檢察機關立案偵查的貪污賄賂案中,80%的線索來源于群眾舉報。

其二,群眾或因自身權益受到侵害、問題長期得不到解決而信訪,或在耳聞目睹了違法犯罪行為后,出于公民的社會責任感憤而舉報投訴,事實上都暴露和監督了政府相關部門工作中的不足,政府從中也可以更加全面真實地了解基層的情況,在此基礎上做出的判斷和決策,將能更好地保證應有的科學性。為此,《信訪條例》規定,“信訪人反映的情況,提出的建議、意見,對國民經濟和社會發展或者對改進國家機關工作以及保護社會公共利益有貢獻的,由有關行政機關或者單位給予獎勵”,肯定了群眾信訪舉報對社會的特殊貢獻。

從行使權利的角度看,隨著社會轉型的推進和社會治理模式的轉變,群眾信訪舉報逐漸具有了新的特征。一方面,雖然在很多時候,群眾信訪舉報首先是為了維護自身權益,但在不同社會群體和階層利益分化,社會利益格局出現較大變動的條件下,群眾為維護一己之私權而努力、抗爭,具有無可非議的正當性,群眾以信訪舉報的方式維權,打上了鮮明的時代印記。這需要紀檢監察機關及有關部門從維護群眾利益的大局出發,站在維護社會穩定的高度,對群眾的這種維權要求做出積極的、善意的、負責任的回應。

另一方面,正如十七大報告所提出的,“要健全民主制度,豐富民主形式,拓寬民主渠道,依法實行民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督,保障人民的知情權、參與權、表達權、監督權”,無論是維護個人權利還是維護公共利益,群眾信訪舉報都是行使參與權、表達權和監督權的正當行為,紀檢監察機關及有關部門保障公民的信訪舉報權利,也將有助于進一步健全民主制度,豐富民主形式,拓寬民主渠道。在這里,信訪舉報已經不只是為了向有關部門反映情況、提出建議和意見,而且也是公民行使民主權利的一個重要途徑,是國家推進民主政治建設的一個重要支點。

盡管“大信訪”格局已初步形成,但現在突出問題是,一些保障公民信訪舉報權的法律法規太過抽象,缺少可操作性和制裁效力。比如法律規定,公安、檢察院和法院要保護舉報人安全,法律卻沒有明確規定,這三個機關承擔的保護舉報人安全的責任如何分配和銜接,于是在實踐中容易互相推諉、扯皮,使信訪舉報人的權利保護出現真空。當務之急,亟需完善有關法律法規,加大對信訪舉報人的保護力度和對侵犯公民信訪舉報權行為的懲治力度,避免“把秦香蓮的狀紙批轉陳世美同志閱處”之類的荒唐鬧劇一再上演。

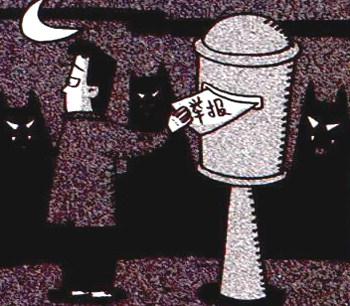

同時,信訪工作還需要轉變觀念,改變將轄區內群眾信訪舉報數量與地方領導政績掛鉤,將控制群眾信訪舉報數量作為評價地方信訪工作的主要指標甚至唯一指標的傳統做法。一些地方和部門為了降低重復信訪舉報數量,不惜出動專門人員,采取“截訪”、“控訪”等強制措施,“防火防盜防舉報”,粗暴限制和干涉群眾的信訪舉報活動,造成很惡劣的影響。其實,一個地方或部門發生的重復信訪舉報數量較多,并不意味著他們的信訪工作做得不好,因為引發群眾重復信訪舉報的原因十分復雜,很多都涉及到錯綜復雜的利益糾葛和矛盾沖突。

要言之,基于對信訪舉報價值的深入認識,當前亟待確立信訪工作新思路、新戰略,嚴格追究侵害群眾權益、直接引發群眾信訪舉報的責任人的行政責任和法律責任,同時革除將信訪工作簡單化、數量化的弊端,調整相關評價標準和激勵機制,推動信訪工作實現從“堵截”到疏導、從強化管理到提供服務、從控制數量到保障權利、從承擔“無限責任”到承擔“有限責任”、從發現案件線索到切實推進民主的制度轉型。(作者系《北京青年報》評論員,雜文家)