兩部書的斷代史

李 瑩 王泠一

從《基度山伯爵》到《政治經濟學》,30年里,有這樣兩部似乎趣味迥異的大書在中國熱銷,蔣學模的人生可謂豐富而精彩。

1978年,蔣學模已經結束了在復旦校園里掃馬路的“日課”,接受夏征農之邀,開始著手恢復復旦學報。在那些荒誕的日子里,他牢記著大仲馬《基度山伯爵》這本書的最后一句話:人類的一切智慧是包含在這四個字里面的:“等待”和“希望”。

蔣學模對基度山伯爵這個虛構人物可謂太熟悉了。1936年,他還是東吳大學的一年級學生,就看過好萊塢出品的《基度山恩仇記》。1939年他在四川大學的圖書館里找到了英譯本《基度山伯爵》,廢寢忘食地通讀一遍,產生了將其譯介給中國讀者的沖動,盡管這是一部100多萬字的巨著。

抗戰勝利后,蔣學模打算隨復旦大學從重慶遷回上海,但卻難以成行。他曾經回憶說:“海路,闊佬們用金條買通關節,空路由軍統控制,陸路要先乘汽車翻越秦嶺到寶雞,然后坐隴海線,海陸空三路都無法成行,只好留在重慶。”閑來無事,他就在嘉陵江畔開始翻譯《基度山恩仇記》,據Everyman's Library版的英譯本,平均每天譯兩千多字,一年中譯得七十五萬字。此時他乘坐復旦校方包租的一架飛機回到上海,又花了半年時間譯出全書。

1947年,復旦大學文摘出版社陸續分冊出版了他的譯著,當時的書名用了電影的名稱《基度山恩仇記》。也就是在展開真理標準大討論的1978年,人民文學出版社再版此書,書名改為《基度山伯爵》。新書上架時洛陽紙貴,書店門口排起了長隊,圖書館里,這套書的周轉率也高得驚人,甚至需要打通管理員的“關節”才能順利借到。

1979年,朱龍霞還是上海長寧區的一個初二學生,她與同學們爭相傳閱蔣學模翻譯的《基度山伯爵》,被故事所描述的愛情、復仇、友情深深吸引。后來她選擇高考志愿時,填報的正是復旦大學法語專業。文匯報資深記者盧寶康是在80年代初期的大學校園里讀到《基督山伯爵》的,他用了兩天時間通讀整部小說,放下書后,很多想法已經改變。他看到了“文革”時無情迫害的場面,原來早在法國雅各賓派統治時期就已出現。這本書成為他了解法國革命、了解法國歷史的起點。直到如今,中科院院士谷超豪先生還專門向蔣學模先生索要了《基度山伯爵》的簽名本,在數學研究之余捧讀一番。

蔣學模回憶說,同樣是在1978年,中宣部安排一批研究人員集中于中央黨校,組織編寫政治經濟學教材,蔣學模也在那里住了幾個月。當時13個省市寫出了14份提綱,最后實際對外發行的是復旦和人大編寫的兩本。蔣學模沒有想到,他主編的這份教材居然一紙風行,在30年里發行了13版,印數近1800萬冊,培養了無數改革者最初的經濟思維能力。他開玩笑說:當時出版社靠這一本書就能活得很滋潤了。如果那時候實行版稅制,那真是要發財了!

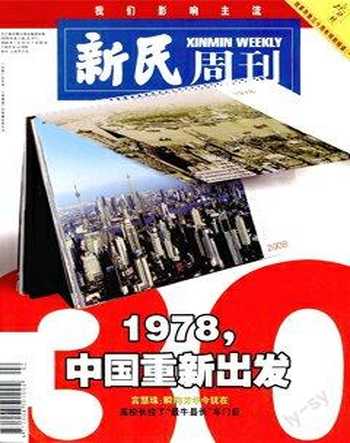

30年里,有這樣兩部似乎趣味迥異的大書在中國熱銷,蔣學模的人生可謂豐富而精彩。實際上,這并不難理解:站在1978年的這個民族,既需要理論的重塑,也需要文學的滋養。