上海電影的真實力量

王 倩

上海電影的輝煌歷史和現實要求,決定了上海電影不能弱化,更不能消失。

2003年剛到上影擔任總裁的任仲倫差點成了上影廠的“末代廠長”,當時他最輕松的選擇就是按照“通行做法”大規模遣散冗員,丟掉負債累累看似毫無生機的“大包袱”。如今的上影,卻已擁有讓同行羨慕不已的盈利能力和充沛現金流,還有多片種的制作團隊、完整的產業鏈和強大的國際影響力。

過去半年,中國市場幾部引人注目的電影——《色?戒》、《集結號》、《藍莓之夜》和《大灌籃》——背后都有上影。近幾年是上影獲獎最多和獎項級別最高的時期,尤其是《三峽好人》和《色?戒》,奪得了2006年和2007年威尼斯電影節的金獅獎。

但上影的公眾形象,似乎和它真實的行業地位相差不少。“中影大片”和“華誼大片”是常見的宣傳用語,卻很少有“上影大片”這個說法。李安和賈樟柯獲獎了,雖然他們的影片由上影出品或參與出品,但旁人常常會忽視上影。經常代表中國電影業和國外媒體對話的投行人士王冉對上影的印象有點模糊,他的發問代表了很多人的真實想法,“中影有《投名狀》、《梅蘭芳》和《赤壁》,華誼有馮小剛和《集結號》,上影的優勢有什么?”其實,上影和中影動用了同樣比例的資金來投拍吳宇森的大作《赤壁》,但《赤壁》一直被叫做“中影大片”,上影在哪兒呢?

中影的韓三平和華誼的王中軍出現在任何一個場合都是人群的焦點所在,他們被當成“腕”,而任仲倫卻很少出現在喧鬧的公開場合,媒體上也鮮見上影的花邊新聞。大學教授出身的任仲倫至今更愿意保持低調。

有人說,他始終忙著對下一部影片的追逐,而握在手中的成功很快就會淡出他的視野。獲得了1.2億票房的《大灌籃》在忙著慶功,他卻見人只談接下來的新片《上海1976》、《畫皮》和《高考1977》。任仲倫偏愛“運籌帷幄”的思考,他提出“我們要修改市場規則和標準,不再以票房作為電影市場的衡量標準,而要建立以視聽版權銷售作為市場的核心競爭力”。

如果賈樟柯是自己人

記者:《色?戒》、《藍莓之夜》、《集結號》、《大灌籃》,剛剛過去的2007年里,這些電影票房很好,口碑也都不錯,但很多人都覺得這些成績和上海本土導演沒太大關系。

任仲倫:上影在創作理念上是堅持走兩條道路的,我們毫無疑問在積極推進本土原創力量的成長,我們也堅定不移與華語電影最優秀的導演合作,水漲船高地提高上海電影的影響力。這幾年我們投入了不少資金支持本土導演拍攝影片,比如李歇浦的《鄧小平1928》,胡雪楊的《上海1976》,彭小蓮的《美麗上海》和《上海倫巴》,李欣的《自娛自樂》,胡雪樺的《喜馬拉雅王子》,張建亞的《東方大港》,美影廠更是完全依靠本土的創作力量。確實這幾年上影在和國內外優秀導演的合作上,取得的成績更輝煌,甚至在影響力上掩蓋了本土導演的成就。但在這些影片中,上影作為出品方始終起著重要的或主導的作用,行內人的普遍反應是,它們高概率的成功至少代表了上影決策能力的成熟與成功。

記者:這幾年人們對上影的評價一直不溫不火,你感到無奈嗎?

任仲倫:大家期待上海本土導演的成就能夠更大些。我的心思與此共通,甚至更加迫切。那天賈樟柯凌晨給我電話,說《三峽好人》得了威尼斯的金獅獎。我在高興之余也曾瞬間想到,要是我們本廠導演能得到這樣重要的榮譽就更好了!問題是相當一段時期以來,上影集團在重大電影創作上的缺席,導致如今本土導演的市場影響力和觀眾影響力總體還不強。這就需要我們與他們共同去改變。我上任時,德高望重的老廠長徐桑楚對我說,你要搞好上海電影難啊!你打開廠門看看,好的導演好的演員現在在哪里﹖要出好作品,沒有5年做不到。這句話是事實,我們要有耐心有耐力地支持本土電影人才的成長。

記者:現在大家的印象中,上影和國內外優秀導演的合作更多。

任仲倫:按照藝術規律與經濟規律,采用市場配置的方式,尋找最優秀或最合適的導演,已經是國際影業的慣例。電影的所屬標志,不再看導演和演員是本土的還是外來的,而是看影片出品與版權的自主權。我們這種國際化的生產模式煹比徊皇俏ㄒ壞模犛惺北晃蠼飭耍我們作為影業經營者投資判斷的能量和在制作中顯現的智慧也可能被忽視了。比如《東京審判》,原本以朱孝天和林熙蕾的感情為主線,東京審判成為了背景。我們提出要以東京審判作為主線,刪改偏離主線的愛情戲,還要求購買日本戰時的資料,構成具有歷史真實感的影片。其實,這幾年所有的中國電影企業都在走既有制片功能也有投資功能的道路,原創成功是功勞,投資成功也是功勞,兩者相得益彰。

記者:《世界》讓賈樟柯走出了地下導演的尷尬,《三峽好人》儼然讓賈樟柯成為國際范圍內青年導演的翹楚,那上影收獲了什么?

任仲倫:上影與賈樟柯合作是一個很有說服力的案例。從《世界》到《三峽好人》,到剛剛被選為本屆戛納電影節中國唯一參賽影片的《二十四城記》,我們一起合作了三部影片。在確定選題和內容把握的合作中,我們既包容他導演的個性與影片的風格,同時滲透著我們的思想原則與藝術追求,甚至在某些情節的把握中我們還堅持自己的制片原則,互相傾聽與討論,有助于影片的成熟與成功。賈樟柯的三部曲都得到了國際電影界的肯定或關注,作為主要出品方的我們,第一贏得了國際影響力,第二賺了應該賺的錢,第三團結了年輕電影力量。這就是上海電影的收獲。

90%的合作都賺錢

記者:賈樟柯的名氣越來越大,也不愁資金了,和上影的合作還會一直繼續嗎?

任仲倫:合作應該會繼續下去,目前他甚至有意加盟上影集團。我們合作的基礎是相互尊重,當年我們首次合作《世界》,他問我有什么要求,我說我并不希望你拍一部上影風格的影片,而是上影需要拍一部賈樟柯風格的影片,后來他到處贊揚我們的這種包容與支持。尊重是相互的,他對于我們提出的各種意見也是尊重的。這次賈樟柯說想拍《二十四城記》,以工廠為背景表述工人的心路歷程,我聽完了他最初的構思就決定再次合作,“工廠”和“工人”這兩個關鍵詞曾經是中國當代社會的主角。結果他說,任總能不能麻煩你明天飛過來,我們有個新聞發布會……我掛了電話就飛過去了,并連夜趕到成都共同討論了影片的主題與結構。

記者:那你為什么會去投資華誼兄弟的《集結號》呢,是預計到它后來引發的社會影響力?

任仲倫:現在《集結號》的巨大成功,出乎所有出品方的預想。一天深夜王中軍來上海找我商量,希望上影能一起合作。當時這部影片面臨著巨大壓力,第一,雖然有馮小剛領軍,但沒有一線明星,又是國內戰爭題材,所以有人判斷,影片票房肯定不會高,甚至可能會虧;第二,有些人對影片的某些情節是有非議的;第三,年底賀歲檔會有一部中影投資、許多明星參演的《投名狀》,對同樣在年底推出的《集結號》有壓力。真正打動我的是劇本體現的英雄氣概和悲壯情懷,我決定參與合作,大家共同來克服可能存在的種種困難。結果《集結號》贏得很漂亮。

記者:王中軍一直強調對其投資影片版權的控制,那上影對版權的考慮呢?

任仲倫:在每個具體項目中,要看各個投資者參與的方式。現在影片投資規模大風險大,投資方也就多元了,版權擁有方式也是不同的。比如《大灌籃》,上影是主導方,我們享受國內所有版權,并分享海外部分版權;《色?戒》我們是國內唯一出品方,但投資總額并不多,我們享受的是國內部分版權收益;《集結號》版權歸華誼,我們拿的是投資收益;《藍莓之夜》我們也是國內唯一出品方,我們拿的是國內所有版權。

記者:與外面導演合作的電影都是賺錢的嗎?

任仲倫:90%都是賺的。在對外合作上,我們基本是贏的。當然也有些影片沒有達到預期收益,比如《長恨歌》,但同時投資的同名電視劇卻讓大家都賺了。我最遺憾的是現在大熱的《功夫之王》,2005年時我獲得了亞太電影博覽會“年度最佳表現者獎”,美國制片人找上門來要求合作,但當時的上影卻無法開出外匯信用證。按照當時談定的國內版權出價,今天至少能賺幾千萬吧。

記者:投資拍片這塊業務上,上影這幾年一直走得比較順,在投資影片上有什么價值判斷嗎?

任仲倫:投入產出,是任何企業的追求。對于文化企業來說,產出不僅僅局限于金錢,應該包括社會價值與藝術價值。我們的心態是開放的,與優秀人才合作出優秀影片。在合作上,我們追求創新。比如與英國合作的《伯爵夫人》被認為是真正意義上的第一部中外合拍片,過去一般是分享國內版權,這部電影第一次了參與全球票房的分成。還有《藍莓之夜》,它被認為是國內電影企業第一次投資外國電影。

記者:上影今年有什么大片投入市場嗎?

任仲倫:上影集團在2008年有一個很漂亮的布局。一開年就是1.2億票房的《大灌籃》,7月份暑期檔將推出上影參與出品的好萊塢大片《木乃伊3》,9月份是和寧夏廠合作的商業大片《畫皮》,我們號稱是東方魔幻主義電影。年底我們還將推出紀念中國改革開放30周年的影片《高考1997》,同時我們與中影合作的大片《赤壁》也將亮相。今年上影還有兩部藝術影片值得關注,一個是已經要去戛納參賽的《二十四城記》,還有上影導演胡雪楊的《上海1976》。現在我們覺悟到,在開放的年代里,電影產品是全球流通的,我們應該有更加開放的視野,在電影表現形態上突破過去不敢或者沒有想象過的東西,讓百花齊放成為上海電影的一種基本格局。

做正規軍,而不是游擊隊

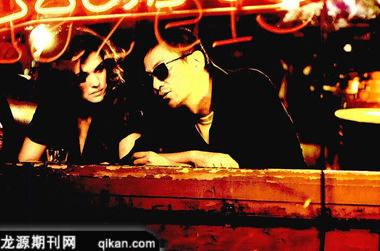

記者:上影和外部力量的合作是從王家衛開始的﹖

任仲倫:我們和王家衛合作比較早,持續也比較長。從《2046》和《地下鐵》開始,到現在的《藍莓之夜》。上海人骨子里的開放意識是根深蒂固的。在前幾年上影比較困難的情況下,我們還堅持一種人窮志不短的信念,要把上影建設成為多片種發展、產業鏈完整、具有海外重要影響的中國一流大型影業集團。當時許多人說這是不能實現的夢想,上影流傳過一句話,上影改革是找死,不改革等死,不改不革是安樂死。但我們從來沒有放棄過努力。

記者:不是都說船小好調頭啊,為什么不選擇做小做專呢?

任仲倫:上海電影的輝煌歷史和現實要求,決定了上海電影不能弱化,更不能消失,否則誰也負擔不起這個歷史責任;上海電影應該有堅守主陣地的主力軍,絕對不能只有打一槍換一個地方的游擊隊。這幾年我們堅持深挖洞,廣積糧,不稱王。主要把上海電影的產業基礎打好。

記者:在制片業之外,上影還有聯和院線這個重要籌碼。上影當時在那么窮的時候,為什么還要去蓋電影院呢?

任仲倫:2003年我上任時,市領導曾建議我去看看美國和韓國電影業。當時國內民營電影企業發展的呼聲很高,甚至有報紙整版整版地批評我們國有電影廠,認為我們沒希望了。像上影這樣的老牌國有廠確實負債高,冗員多,虧損大,是擺在我們面前的難題。當時有一種做法是“拆散”,給員工幾萬元遣散了,余下的則效仿獨立制片公司各自為政。我去美國考察后卻發現,第一,美國上千家獨立制片公司拍了市場上75%左右的影片,但前10位有影響有實力的電影基本都是大公司制作的;第二,獨立制片公司潮起潮落,生生死死,有錢了就拍片,沒錢了就倒閉。但大型影業公司永遠穩穩當當的,它們都建立了自己的產業鏈,有制片業,還有院線公司。院線公司雖然利潤較低,卻擁有非常充分的現金流和市場網絡,所以我們在2004年以來除了投拍影片,同時也花費巨資建設電影院,從而保持了連續四五年全國票房第一的絕對市場優勢。

記者:和電影圈其他同行相比,上影為什么一直這么低調,上影的許多想法也不被人了解?

任仲倫:應該講,上影在行業內的地位高低不是靠記者寫出來的,而在我們究竟做成了多少創造性的工作。有領導和我說過,個人低調是需要的,但是上海電影不能低調。王家衛曾經向我提過建議,電影這個行業是認人不認公司的,在電影行業當老板難免要常常站在風口浪尖上。我懂他的意思,電影行業是一個有影響力的行業。但我的想法依然是努力通過多出好電影,來宣示上海電影應有的輝煌與影響力。我們的低調,并不意味著上海電影的低水平。上海這幾年是獲獎最多分量最重影響最大的時期,我們做了許多事,但確實還有許多事沒做好,比如上海的本土主創力量還不夠強,所以還要努力。