不妨“錯”上一回

何文思

一、問題提出

在高三第一輪復習中,每節課的知識點多、容量大,大部分情況下都得由教師理清解題思路,列出多種解題方法,一節課下來,學生很少有時間提出自己的問題.愛因斯坦曾經說過:“提出問題比解決問題更重要,因為解決問題也許僅是一個數學上或實驗上的技能而已.而提出新的問題、新的可能性,從新的角度去看舊的問題,都需要有創造性的想像力,而且標志著科學的真正進步”.在課堂教學中,如何讓學生提出更多的問題,從而培養學生的創新能力?一次在講解一道電磁感應題時,筆者故意“錯”上一回,引起學生激烈的質疑.營造出師生共同探討的氛圍,課堂氣氛異常活躍,因而獲得良好的收效.

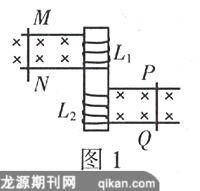

題目如圖1所示,水平放置的兩條光滑導軌上有可以自由移動的金屬棒PQ、MN,當PQ在外力的作用下運動時,MN在磁場力的作用下向右運動,則PQ所做的運動可能是().

A.向右加速運動

B.向左加速運動

C.向右減速運動

D.向左減速運動

教師分析:由圖1可知當金屬棒PQ向右加速運動時,PQ切割磁感應線產生電流增大.使線圈L2上激發的磁場增強,從而使穿過線圈L1的磁通量變大,由楞次定律可知,線圈L1的回路通過金屬棒MN向右運動將阻礙原磁通量的增大,故選A;同理B也正確,所以選擇AB選項.

同學們還有其他方法來分析這道題目嗎?

二、學生討論

1.正向步步分析法:如果金屬棒PQ向右加速運動,用右手定則判定線圈L2上產生逆時針的電流,由于電流增大,線圈L2內部磁感應線方向向上,再由楞次定律進一步判定:線圈L1上感應電流的方向為順時針方向,最后運用左手定則可判定金屬棒MN受力方向向左,棒MN應向左運動,則A錯B正確;同理可知C正確D錯.故應選BC選項.

2.逆向步步分析法:當MN在磁場力的作用下向有運動時,運用左手定則可以判定線圈L1上有逆時針的電流,由安培定則判定線圈L1內的磁感應線方向向下.如果線圈L2內部磁感應線方向向下,則線圈L2內電流方向為順時針方向.由右手定則可判定金屬棒PQ向有運動且做減速運動,故C正確;同理,如果線圈L2內部磁感應線方向向上,則金屬棒PQ向左運動且做加速運動,故B也正確,所以正確答案為BC.

3.逆向推導法:由圖1可知當金屬棒MN,在磁場力的作用下向右運動,MN與線圈L1構成的回路的磁通量有減少的趨勢,由楞次定律可知,線圈L2上電流產生的磁場必增強,即線圈L2上的電流勢必變大,則金屬棒PQ向右或向左加速即可,故應選AB.

三、問題質疑

1.誰是誰非?

老師是從楞次定律出發進行分析:當閉合電路的磁通量增大時,通過減少閉合電路的面積將阻礙原磁通量的變化,此方法可謂簡潔.學生的步步分析法是推理細致,在運用右手定則、安培定則、楞次定律和左手定則的基礎上.分步分析,每一步都合情合理.答案是唯一的,誰是誰非,問題癥結又在哪兒?

2.建立新模型,為什么每種方法都很靈驗?

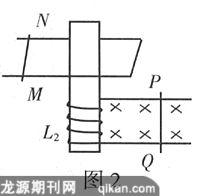

如果金屬棒MN與導軌所在平面垂直于紙面的話(如圖2所示),當PQ在外力的作用下運動時,MN在磁場力的作用下向右運動,則PQ所做的運動可能是向右加速運動或向左加速運動,上述任一種方法答案結果卻完全一致,金屬棒MN都是向右運動,這又是為什么?

3.重新再認識楞次定律

楞次定律的內容表述為:感應電流的磁場總是阻礙原磁場磁通量的變化.理解的關鍵是“原”字,當原磁場的磁感應強度變化時,可以通過改變閉合電路的面積,從而阻礙原磁場磁通量的變化.圖l中金屬棒MN向右運動時,原磁場不是線圈L1回路上感應電流的磁場,而是指線圈L2上電流產生的磁場,在螺線管外此磁場的磁感應強度方向與金屬棒MN和導軌所在平面平行.及棒MN的運動并沒有阻礙線圈L1閉合回路的原磁場磁通量的改變,實質是因為外加磁場對金屬棒MN上的電流有力的作用,而使之運動.所以說,選AB選項為答案的方法是不正確的.當金屬棒PQ向右加速運動時,PQ切割磁感應線產生電流增大,使線圈L2上激發的磁場增強,由楞次定律可知,線圈L1有沿徑向縮小的效果而阻礙原磁場磁通量的變化.

4.這種情況下又該如何判斷?

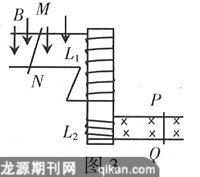

如果金屬棒MN與導軌所在平面垂直于紙面,并外加垂直該導軌平面的磁場B,如圖3所示,則當PQ在外力的作用下運動時,金屬棒MN運動情況將怎樣?此時我們應綜合線圈L2。上感應電流的“原”磁場和外磁場B的共同作用來判定金屬棒MN的運動狀態,但感應電流的磁場必然促使金屬棒MN將阻礙原磁通量的變化.例如,當金屬棒PQ向有加速運動時,由楞次定律直接判定線圈L2上感應電流的磁場對棒MN有向右方向的作用力,而利用步步分析法判定外磁場B對棒MN作用力方向向左,所以棒MN的運動方向將由兩者合力方向決定.

四、啟示

課堂上教師不妨“錯”上一回,不僅可以激活學生的思維,而且可以拉近師生間的距離。增強課堂師生對話與交流.即使教師分析問題真的錯上一回,學生在課堂中即時捕捉到并及時指出,教師要善于傾聽.敢于糾正自己的錯誤,樂于與學生積極探討錯因,有利于培養學生分析研究和解決問題的能力、探索能力和創造精神,對全面提高學生的綜合素質有著重要的作用.