全球治理中的國際環境法律責任

內容摘要全球環境持續惡化的原因是國際環境法缺乏保證執行、遵守和爭端解決的有效手段。國際環境法律責任在主體、調整范圍、適用領域、歸責原則等方面的巨大發展,強化了國際環境法的效力,彰顯了國際環境正義,使得環境領域的國際條約得到遵守和有效實施,彌補了傳統國際關系理論和國際環境法理論的缺陷。國際法院判例和國際社會法律實踐都證實了國際環境法律責任對全球環境治理的作用。

關 鍵 詞 國際法 環境 國際法律責任 全球治理

作者魏明杰,復旦大學國際關系與公共事務學院研究生。(上海:200433)

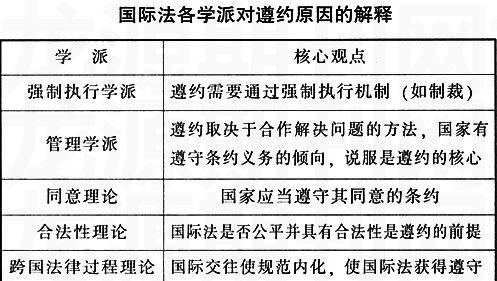

當代世界,人類面臨諸多重大挑戰,但只有兩項挑戰可以真正摧毀人類:一是核戰爭,二是全球環境問題。全球環境問題的興起,凸現了全球治理的必要性。隨著全球治理理論和實踐的多年發展,產生了一個令人困惑的自相矛盾的現象:從20世紀70年代開始,關于環境的政府間國際組織和非政府組織越來越多,國際環境條約和國際立法也越來越多,但全球環境卻持續惡化。這一矛盾源自國際環境法自身缺乏保證執行、遵守和爭端解決的有效手段。國際法領域對于這一主題的傳統研究是對條約遵守的探討。目前學界主要有五種理論,核心觀點如下表所示:

法律義務履行乃至法的整體功能的實現,在很大程度上由法律責任來保障。[1 ]基于國際法是國家間同意這一特殊性質,上述理論都強調了國際合作意愿和強制機制相結合的重要性,因此一種既能彰顯國際正義和共識,又能對違約方進行強制執行的國際法律責任制度是確保國際法效力的重要手段。20世紀70年代以來,學界對于國家責任、跨界損害責任的歸責原則、損害賠償等展開研究。但迄今尚未在國際環境法律責任的內涵上達成一致,也未探討這一責任機制對于全球治理的意義。有鑒于此,本文將探析國際環境法律責任的內涵、性質和發展,以及全球環境治理中法律手段的不足和努力方向。

國際環境法律責任的內涵和發展

要明晰國際環境法律責任的內涵,首先要考察國際法和國內法對法律責任的界定。國際法律責任(International legal responsibility),是指國際法主體對其國際不法行為或損害行為所應承擔的國際法上的責任,包括“國家責任”和“國際損害責任”兩類。[2 ]而國內法對法律責任的定義一直存在爭議,一般在兩種意義上理解:一方面,法律責任是指它自身包含的具體的實質性義務;另一方面,法律責任是由于違法行為、違約行為或由于法律規定而應承受的不利的法律后果。[3 ]國際法律責任僅強調了事后的制裁和補償,而國內法上的法律責任則包括了義務和事后應承擔的不利后果兩個方面。國內法上法律責任的定義,對國際環境法律責任有重要借鑒作用。由于環境問題的全球不均性、長期累積性、歸責復雜性,使得國際環境法包括環境損害的控制預防義務(這是主要關注方面)和對環境損害的補償兩方面。

我們可以將國際環境法律責任界定為一種義務遵守與事后補償相結合的預防性責任。它既不同于國內法上的法律責任,也與國際法上的法律責任有所區別:第一,內容多樣性,國際環境法律責任是保護環境的義務與事后損害補償措施的結合;第二,救濟手段復合性,國際環境法律責任是國家責任與國內法律救濟相結合;第三,預防優先性。在國際環境法領域,由于環境問題產生的逐漸累積性、后果呈現的復雜性、損害行為與后果之間因果聯系的不明確性,對于環境損害的控制和預防,以及自然資源和生態系統的保護和可持續利用成為國際環境法重點關注的方面,全球環境治理的核心是預防損害的發生。

1972年斯德哥爾摩聯合國人類環境會議的召開,標志著國際環境法的產生。這次會議通過的《人類環境宣言》確立了“國家環境主權與不損害國外環境原則”,成為國際環境法律責任產生的法理依據。1992年里約聯合國環境與發展會議通過的《里約環境與發展宣言》明確了國際環境法的基本原則,規定了國家在全球環境領域的權利和義務,成為國際環境法律責任發展新的起點。

國際環境法律責任主體由一元發展到多元。國際法主體是國際法上權利義務的承受者,當國際責任發生時,其當然成為該責任的承擔者。在國際環境法領域,責任主體起初僅限于民族國家,隨后擴展到政府間國際組織(包括全球性國際組織、區域性國際組織、根據環境公約成立的國際組織)、科研機構、非政府組織、跨國公司、個人。這是國際法原則和全球治理原則相結合的產物。

國際環境法律責任在區域、全球、國內三個領域調整環境問題。起初,國際環境法律責任調整一定區域內的跨邊界問題,諸如空氣和水污染等,這提供了最早的和最發達的利用國際法調整環境問題的例子。隨后,一些具有全球性質并影響所有國家的環境問題,如氣候變化和臭氧層損耗,需要制定全球解決方案。《氣候變化框架公約》及其議定書,則是這種全球規制的最新代表。近年來,國際環境法律責任也越來越多地處理各國國內的環境問題。

國際環境法律責任的適用范圍在擴大,從國家責任發展到跨界損害責任。著名國際法學者王鐵崖指出:“國家責任制度作為一般規則普遍適用于一切國際不法行為,這一發展引起了兩個突出的國際法問題:一是國際犯罪的概念;二是國際法不加禁止行為產生的損害所引起的國際賠償責任。”[4 ]20世紀以來,隨著科技的迅速發展,人類跨國活動的日益增多,許多活動常會給別國的環境及人身、財產帶來損害。2001年國際法委員會通過的《預防危險活動的越境損害條款草案》,界定了跨界損害的含義。在國際環境跨界法律責任實踐中,既有國際私法上的跨界損害民事法律責任,也有國際法上的國家責任。1972年《人類環境宣言》第一次正式宣稱,要發展有關對國家管轄外區域環境損害的國家責任和賠償責任的法律規制。1992年《里約環境與發展宣言》在原則二中集中發展了這一精神。

國際環境法律責任的歸責原則從“過錯責任”發展到“嚴格責任”。傳統國際法理論依“無過錯者原則上不受任何約束”的羅馬格言,將“過錯”作為引起國際責任的唯一法律淵源。但自20世紀60年代以來,隨著科學技術的迅猛發展,國際社會在核能利用、外層空間探索、海底開發等方面開展了大規模的高危險性活動,給別國帶來巨大的損害和威脅。《關于核損害的民事責任的維也納公約》、《遠程跨界空氣污染公約》等國際公約確立了國際法不加禁止行為造成損害的國際責任制度,從而也在國際環境法律責任的歸責原則中引入了嚴格責任原則。

國際環境法律責任與全球環境治理

不同規則和執行技術的有效性,由它所要解決的問題性質來決定。國際環境法律責任的有效性評價不能采用單一標準。我們可以在宏觀和微觀兩個層面,來考察國際環境法律責任對于全球治理的作用。

宏觀層面,國際環境法律責任的發展強化了國際法的約束功能,并彰顯了國際環境正義。國際法體現和確認了全球治理的現狀和要求,并因其相對獨立性而制約了全球治理的運行及走向。在談及國際法效力時,人們更多是關注國際法所要解決的問題是否獲得解決,而忽視了道德和心理因素(國際共識或共意),而這二者恰恰都是國際法效力的來源。國際道德對于國家法的形成產生了直接的、巨大的影響,盡管國際道德不像國家法那樣有強制力,但它仍然對國家間的行為起著約束和規范作用,整個國際社會的調控機制是以國際道德為基礎的。[5 ]國際環境法律責任一方面用實效增強國際法的效力,另一方面擴大了國際共識,彰顯了國際環境正義。這二者一起增強了國際法的效力,使國際法的行為評價功能得以發揮,在大國違反國際法的情況下,也總是以國際法為標準,辯解其行為的合法性,而不是或不敢公然違反國際法,這也為國際社會其他成員提供了可資辨別的尺度。

微觀層面,國際環境法律責任的有效性取決于以下標準:第一,解決建立該機制所要解決的問題,如避免臭氧層進一步被破壞;第二,實現基本文件所設定的目標,如硫化物排放量達到一定的目標;第三,改變行為模式,如礦物燃料改為太陽能和風能;第四,強化各國對某些國際協議的遵守,如限制瀕危物種貿易。由于全球環境治理的長期性,前兩項標準很難在短期內實現。

目前,國際環境法律責任的實施中“軟法”與“硬法”配合使用,“硬”性因素增多。在國際環境法領域,非約束性規范文件日漸增多,被人們形象地稱之為“軟法”(soft law)。全球環境治理中使用軟法的原因,主要是軟法規范提供了一種必要的靈活性,具有法律意義之外的國際道德的約束力,使得國際社會能跟上并處理那些新的與國際合作有關的問題。聯合國環境規劃署在國際環境法領域以制定無拘束力的指南方式進行活動,許多指南成為有拘束力或更具行動性的機制的基礎。因此,軟法可以作為條約立法的一種替代方式,也可以成為多邊條約締結過程的一部分。如1992年簽署的《氣候變化框架公約》得到155個國家的廣泛承認,相當程度上歸因于它的框架性,即只規定防止氣候變化的最根本的法律原則和規則。

隨著國際組織的發展,國際環境法律責任制度的法律屬性中“硬”性因素在不斷增多。這對于樹立國際法的法律權威具有重要的積極影響。目前,國際社會普遍形成了對國際社會整體的義務,各種具有國際強行法性質的條約締結。國際環境法律責任的理論與實踐表明:如果國際法主體違背國際義務,實施國際不法行為或損害行為,那么受害方可以通過外交途徑、國際仲裁、國際司法機構要求該國際法主體承擔賠償、補償等國際責任;如果該國際法主體拒絕承擔責任,那么國際社會或受害方有權對其采取相關的措施以確保其履行義務。而且,通過國內司法機構以實現國際責任也正在實踐。

另外,《里約環境與發展宣言》(簡稱《里約宣言》)的各項原則已成為各國必須遵守的環境義務。由于國際條約的模糊性和國際法院自身的被動性,國際環境法律責任的作用更多體現在對環境義務的遵守,而不是事后的補償。《里約宣言》是“一個由經典的聯合國語言的解釋性的模糊風格所綴合起來的,體現了艱難的妥協、微妙的利益平衡和細微可辨的矛盾的文本”[6 ],但《里約宣言》包含的各項原則成為各國在環境領域必須遵守的義務,成為國際環境法律責任非常重要的內容。這些基本原則包括:可持續發展原則、國家對自然資源的主權權利和不損害(尊重)國家管轄范圍以外的環境原則、共同但有區別的責任原則、預防原則。

國際環境法律責任在主體、調整范圍、適用領域、歸責原則、拘束力等方面的巨大發展強化了國際環境法的效力,彰顯了國際環境正義,使得環境領域的國際條約得到遵守和有效實施,彌補了傳統國際關系理論和國際環境法理論的缺陷。國際環境責任制度在取得長足發展的同時,也面臨著如下問題:全球性的責任制度尚未形成;許多領域的國際環境責任制度有待制定(如跨界空氣污染、森林保護等);一些國際環境責任的規定散見于各類環境條約,沒有專門條約形式來規定。法作為社會關系的調節器,對于社會的維持和運行至關重要。但恰如美國法學家龐德所說:“法律作為一種社會控制工具,存在三種重要的限制:第一,法律所能處理的只是行為,并不涉及人的內部;第二,法律制裁需要有強力來支撐;第三,法律必須依據外部手段來運轉。”[7 ]現有的國際環境法在解決氣候變化等重大問題上困難重重,就是因為環境立法、實施和遵守問題的實質是政治性的與制度性的,“法律僅是政治的工具”。國際環境條約的有效實施需要創設輔助性的技術和機制,如技術轉移,對因遵守條約增加的支出給予財政支持,對國家能力建設給予援助等。

參考文獻:

[1]張文顯. 法哲學范疇研究. 北京:中國政法大學出版社,2001:116.

[2]王虎華. 國際公法學. 北京:北京大學出版社、上海:上海人民出版社,2008:137.

[3]葛洪義. 法理學.北京:中國政法大學出版社,2008:331.

[4]王鐵崖. 國際法引論. 北京:北京大學出版社,1998:26.

[5]潘抱存. 中國國際法理論新探索. 北京:法律出版社,1999:13.

[6]Porras. Greening international Law. Oxford University Press,2000:20.

[7]羅斯科·龐德. 通過法律的社會控制——法律的任務.北京:商務印書館,1984:118.編輯 沐 澤