基于農民工內部分化的社會保障制度設計

樊曉燕

摘要:農民工從農民向市民的轉化過程中,在諸多方面出現了內部分化,農民工的內部分化催生了該群體多樣化、差異性的社會保障需求。我國現有的農民工社會保障制度模式仍然沒有擺脫城鄉二元結構的桎梏,對農民工的內部分化考慮不充分,導致實踐中出現了社會保障整體缺失、保險關系異地接續難、退保率過高等問題。針對農民工在空間結構、職業特征、收入水平等方面的分化,提出了分層次、多主體的農民工社會保障制度構想。

關鍵詞:農民工;社會保障;內部分化;制度設計

中圖分類號:F323.89文獻標識碼:A文章編號:1009-9107(2009)06-0001-05

一、引言

農民工是中國改革開放以來工業化、城鎮化過程中涌現出來的一支新型勞動大軍,是推動我國經濟發展和社會變革的重要力量。據世界銀行的估計,1978-1995年,中國國內生產總值平均每年增長的9.4個百分點中,農村勞動力的轉移貢獻了1.5個百分點。中國社會科學院人口研究所的一項研究結果表明,勞動力轉移對1982-1997年中國經濟增長的貢獻為20.23%。[1]嚴于龍等的研究揭示,2001-2005年農民工對中國經濟增長的貢獻分別為21.81%、21.85%、21.89%、21.91%和21.94%。[2]大量的農民工進入城市,使二元分割的城鄉結構開始松動。一方面,農民工逐漸接受城市競爭意識、價值觀念和生活方式的熏陶與改變,加快了農村人口城市化和城鄉勞動力市場一體化的進程。另一方面,農民工把在城市獲得的收入匯回家鄉,為提高農村消費水平和發展農村經濟提供了必要的資金支持。截至2008年底,我國農民工總數達到22542萬人。[3]由于農民工數量驚人,城鄉融合有一個漸進的過程,農民工只能逐步轉化為城鎮居民,在此過程中農民工群體內部出現了差異,發生了分化,形成了一些具有各自特點的次群體。不同的農民工次群體在職業特征、收入狀況、年齡結構等方面呈現出不同的發展趨勢,產生了不同的社會保障需求,進而影響到農民工社會保障制度的設計。本文從戶籍身份、職業性質和二重性的角度界定農民工的概念,全面解析農民工群體的內部分化和社會保障制度的現狀,在此基礎上構建農民工分化背景下的社會保障制度模式。

二、農民工的概念

“農民工”這一概念最早是由中國社科院張雨林教授在1984年《社會學研究通訊》上發表的一篇文章中首次提出的,隨后被大量引用,并且又不斷延伸出很多稱謂,如城市邊緣人、產業工人、城市外來人口、外來務工者等等。[4]1991年7月25日國務院發布的《全民所有制企業招用農民合同制工人的規定》(已廢止)中將企業招用的農民合同制工人統稱為“農民工”,主要指“從農民中招用的使用期限在一年以上,實行勞動合同制的工人,包括從農民中招用的定期輪換工”。在理論界,學者們從社會學、勞動經濟學、農工二重性等角度對“農民工”概念進行了界定[5],但在社會保障理論研究領域,對“農民工”概念的界定基本一致,是指具有農村戶口,從事非農業工作的勞動者。這一概念有兩層含義:從戶籍身份來看,他們是農民;從工作性質來看,他們屬于非農業產業。由上述概念可以看出,農民工最大的特點是戶籍身份和職業身份的雙重性及由此帶來的社會保障身份的不確定性。[6]綜合現有研究,本文將農民工界定為,戶籍身份是農民、有承包土地,但主要從事非農產業、以工資為主要收入來源的人員。

三、農民工的內部分化

農民工的內部分化是指農民工群體內部出現了社會所認可的區別,因此可以依據一定的標準將該群體在縱向上劃分為不同的等級和層次,在橫向上劃分為不同的次群體,也有學者將這種現象稱為農民工群體的內部分層。

農民工的分化表現在經濟收入、生活方式和政治地位等諸多方面。[7]從縱向差異來看,農民工內部分為管理者亞階層和被管理者亞階層。前者是由擁有一定生產工藝技術的農民工與擁有一定企業行政管理技能的農民工構成,后者也就是人們通常說的藍領農民工。[8]這種與職業性質密切相關的分化突出體現在收入的分層上,而且農民工以下層和中下層的收入者居多,上層收入者比例很小。[9]我們對深圳市1623名農民工和983名城鎮居民的調查結果顯示,81.0%的被調查農民工月平均收入在2000元以下,只有38.0%的城鎮居民處于這一收入區間。另外,農民工的代際分化也比較明顯,在年齡、受教育水平、務農經歷、身份認同、鄉土認同等方面發生了明顯的分化。[10]從橫向差異來看,張啟春[11]把農民工按照就業城市和企業的規模劃分為四種:(1)大中城市各類企業,包括國有企業、事業單位、集體企業、三資企業、私營乃至個體企業雇傭的農民工(含合同工與長期臨時工);(2)無雇主雇傭、從事個體經營或自謀職業的進城農民,在城市已工作、生活達到一定年限者;(3)進入大中城市城鄉結合部或衛星城鎮的原農業戶口人員,其中也可分有雇主與無雇主兩種;(4)聚集在中小城鎮鄉鎮企業的職工。朱力按照農民工對城市的適應程度,將其區分為三個“隱性”的次群體:即滯留型、搖擺型和回歸型的農民工。[12]不同的農民工對城市化存在著明顯不同、甚至截然相反的認知態度及政策需求。

四、現有農民工社會保障制度模式

目前我國農民工社會保障制度主要有四種模式。

1.將農民工直接納入城鎮職工社會保障體系的“城保模式”,以廣東省為代表。截至2008年底,全國參加城鎮職工基本養老保險的農民工人數為2416萬人[13,14],占農民工總數的10%多一點。廣東省參加城鎮職工基本養老保險的農民工人數達到975萬人,占農民工總數的31%。[15]把農民工納入城鎮職工基本養老保險體系面臨的最大問題是,由于農民工流動頻繁,養老保險基金統籌部分轉續困難,每到年末就出現農民工“退保高潮”。以東莞寮步鎮社保分局為例,2007年1-10月該鎮養老退保2.37萬人次,退保金額達3180萬元,按照企業上繳比例推算,該鎮分局2007年沉淀進本地賬戶的社保資金在3200萬元以上。[16]

2.結合農民工的特點,在對城鎮職工社會保險制度微調的基礎上形成的“雙低模式”,也稱為“仿城型”,以北京市和浙江省為代表。在該制度模式下,農民工養老保險體系在繳費主體、費率水平方面和城鎮職工相同,但繳納基數和享受待遇的方式不同,特別是該制度規定養老金一次性發放,制約了養老保險發揮作用的時間和效用,沒有起到真正的養老功能。[17]

3.專門為農民工設計的“綜合保險模式”,以上海市和成都市為代表。把農民工的養老、醫療、工傷及其他險種一并予以考慮,制定出一個綜合性保險政策,農民工在規定年齡可以憑老年補貼憑證一次性領取老年補貼。

4.將農民工納入農村社會保障體系的“農保模式”,以山西省和蘇南地區為代表。這種做法實際上是把農民工等同于農村居民,不符合城鎮化的大趨勢,因此參加農村養老保險的農民工以本地農民工為主,外地農民工多選擇不參保。如2008年,江蘇全省已經實現養老保險省內自由轉接,但對確實無法轉移、接續社會保險關系的非本省戶籍農民工,仍然規定將其個人賬戶儲存額一次性支付給本人,同時終止社會保險關系。[18]

由上述分析可見,現有農民工社會保障制度的設計總體上仍然沒有擺脫城鄉二元結構的桎梏,對農民工的發展變化和分化的趨勢考慮不充分,因此在實踐中必然遇到阻力,出現了農民工社會保障整體缺失、保險關系異地接續難、退保率過高等問題。

有學者開始注意到農民工的內部分化對其社會保障制度設計的影響。賈麗萍[19]按經營活動把進城農民工可分為“自雇型”和“受雇型”兩大類:“自雇型”農民工收入比較穩定,繳費能力強,但是對社會保險的需求不迫切;“受雇型”農民工面臨較高的風險,亟需保障,但是財力不足以應付現有的繳費率。周雅頌[20]則把農民工分為相對固定就業群體和靈活就業群體,建議將前者納入城鎮社會保障體系。鄭功成[21]提出了分類分層的農民工社會保障模式:將職業穩定、在城市的居住達到一定年限的農民工納入當地城鎮養老保險體系,對不符合條件的農民工以單獨的方案加以解決,并視情形逐步納入。這一觀點得到眾多學者的贊同并加以發展。萬明國[22]認為,城鎮社會保障制度的擴展與創新應該依據都市農民工的分化狀況有序地進行并將農民工分為三類六層。鄧大松[23]按照農民工的流動性將其劃分為三類,主張把三類農民工納入城鎮職工基本養老保障制度和繳費型個人賬戶制度兩種養老保險方案。楊輝[24]等人提出了四類三層的分層分類模式,即將農民工劃分為四類,分別納入城鎮養老保險體系、農村養老保險體系和獨立的養老保險體系三種養老保險模式中。但是,這些研究尚未明確揭示農民工的分化與其社會保障制度之間的相關關系,只是對農民工的分化與養老保險的關系進行了初步的探討,依然無法滿足農民工日益分化背景下對社會保障多樣化、差異性的需求。

五、農民工分化背景下的社會けU現貧裙瓜

(一)設計思路

農民工社會保障制度構建的角度來看,對農民工橫向分化狀況的研究,首先可以幫助我們更為明確地找到在龐大的農民工群體中哪些人應該納入城鎮社會保障體系,哪些人應該納入農村社會保障體系,哪些人應該享有專門針對農民工的社會保障體系。其次,弄清農民工在職業、年齡、收入等方面的縱向分化,有助于確定處于不同層級或次群體的農民工對不同社會保障項目需求的迫切性,從而確定各項目發展的優先序。

具體來說,農民工的空間結構(即工作地點的分布狀況)會影響不同次群體的收入水平、價值觀念、在城市的定居意愿和可能性,進而決定他們對參保地點和參保項目的選擇。在以省級統籌為目標的社會保障制度改革的背景下和分稅制的財政體制下,跨省流動農民工和在鄉鎮企業就業農民工的區分對農民工社會保障制度的意義在于,前者應該成為目前研究的重點,特別是其中的被雇傭人員由于面臨的風險大、收入低,應該成為農民工社會保障制度優先和重點吸納的對象,這些農民工的最大特點就是在城鄉—城市間的往返遷移。省內流動的農民工特別是在鄉鎮企業就業的一部分農民工可以考慮納入農村社會保障體系。對于那些流動性較強、不斷在城鄉間、城市間流動的農民工,可以攜帶、易于轉接應該成為農民工社會保障制度最大的特點,同時要考慮不同制度之間的銜接和過渡。

農民工的年齡結構和職業結構決定他們需要的社會保障項目。年齡結構較輕的農民工對養老保險和醫療保險的需求不如對工傷保險的需求強烈,這與現實中各級政府相對重視農民工的養老保險的狀況多少有些矛盾,說明農民工社會保障制度的供給對現實需求的考慮不夠充分。

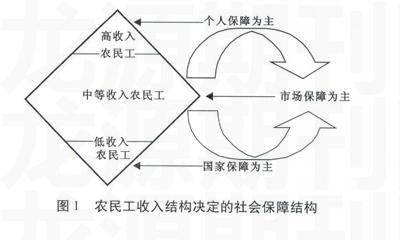

農民工的收入結構對其社會保障制度的設計也具有重大的意義。收入水平不同的農民工次群體自我保障能力不同,政府、企業和個人在制度供給中承擔的責任也不盡相同(見圖1)。對于那些收入較高的農民工來說,自身抵御風險的能力不斷增強,已經逐漸擺脫了農民工的弱勢地位,除了基本社會保障外,可以通過商業保險等形式滿足更高的保障需求;中等收入的農民工是社會保障的參保主體,與企業共同承擔繳費責任;低收入農民工是農民工中的弱勢群體,國家必須在其遭遇疾病、失業和生活困難時給予必要的基本救助。

(二)制度模式

由于對農民工整體性的研究已經不能滿足其社會保障制度構建多樣化的要求,針對農民工在空間分布、職業特征、收入水平、生活方式等諸多方面的分化,本文秉持差異和分層的理念,提出農民工分化背景下的社會保障制度設想(如圖2所示)。

農民工社會保障制度體系分為三個層次,分別對應農民工基本權利保障、基本生活保障和個人全面發展的不同要求,在每一個層次有不同的社會保障項目;農民工社會保障的項目在設計之初要相對完備,包括社會保險、社會救助和社會福利三大項目,但并不強求所有的農民工在短期內參加所有的項目,而是由農民工個人根據自己的情況靈活決定參加某些項目和適時轉入城鎮或農村的對應項目;農民工社會保障制度的供給主體包括政府、企業和個人,國家重點致力于體制構建和法制、政策的保障,例如決定工傷、大病醫療等強制性的參保規定等;企業和個人分別承擔相應的繳費責任。家庭和社會組織則是補充保障不可或缺的主體,特別是要大力發展法律援助機構、慈善組織等社會機構,為農民工社會保障提供支持;家庭既是社會經濟的基本單位,也是融合中國傳統與現實需要的保障主體。特別需要強調的是,該制度立足于從滿足農民工最基本和最急需的保障項目入手,這符合該群體弱勢性、過渡性和變動性的特征,又可以為發展養老保險等制度設計相對復雜的項目爭取時間和積累經驗,避免較大的制度成本和目前不同經濟發展地區之間在農民工養老保險基金問題上“逆向”的利益輸送問題。

(三)實施路徑

由于農民工問題將伴隨我國的現代化進程,農民工社會保障問題的解決也不可能一蹴而就,結合我國經濟社會發展水平和農民工社會保障的實踐,本文認為,農民工社會保障制度的實施應該是一個漸進的過程,其實施可以分為三個階段:第一階段,農民工社會保障制度與城鎮和農村社會保障制度的共存階段;第二階段,農民工不斷分化,分別納入城鎮和農村社會保障體系,農民工社會保障制度所覆蓋的人數不斷減少;第三階段,城鄉社會保障制度的一體化階段。與上述三個階段相適應,農民工社會保障要實現三個目標:(1)短期目標,重點解決農民工的基本生存問題;(2)中期目標,不斷擴大農民工社會保障項目的覆蓋面;(3)長期目標,在全國范圍內統一公民身份的同時,實現城鄉居民社會保障的全覆蓋。お

參考文獻:

[1]景天魁,唐均,石秀印,等.社會公正理論與政策[M].北京:社會科學文獻出版社,2004:124.

[2]嚴于龍,李小云.農民工對經濟增長貢獻及成果分享的定量測量[J].統計研究,2007,24(1):22-25.

[3]國家統計局.2008年末全國農民工總量為22542萬人[EB/OL].[20090325].http:www.states.gov.cn/tjfx/fxbg/t20090325-402547406.htm.

[4]汪勇.“農民工”稱謂的歷史演變及其啟示[J].南京社會科學,2007(11):89-93.

[5]何美金,鄭英隆.農民工的形態演變:基于中國工業化進程長期性的研究[J].學術研究,2007(11):53-59.

[6]劉暢.制度排斥與城市農民工的社會保障問題[J].社會福利,2003(7):4-7.

[7]杜毅,肖云.農民工二次分化及其制度障礙——基于對2834名農民工的調查[J].南京農業大學學報:社會科學版,2008,8(2):8-13.

[8]劉小年.農民工階層分化機制功能與政策研究[J].安徽農業科學,2008,36(17):7456-7458.

[9]張濤.農民工群體內部分層及其影響:以收入分層為視角——武漢市農民工思想道德調查分析報告[J].青年研究,2007(6):30-35.

[10]王春光.新生代農村流動人口的外出動因與行動選擇[M]//李培林.農民工——中國進城農民工的經濟社會分析.北京:社會科學文獻出版社,2003:63.

[11]張啟春.談談進城務工人員的社會保障問題[J].江漢論壇,2003(4):17-23.

[12]朱力.論農民工階層的城市適應[J].江海學刊,2002(6):82-89.

[13]2006、2007年度勞動和社會保障事業發展統計公報[Z].

[14]2008年度人力資源和社會保障事業發展統計公報[Z].

[15]廣東省2008年社會保險信息披露通告.廣東省社會保險基金管理局文件粵社保[2009]53號[EB/OL].[20090609].http://www.gdsi.gov.cn/upload/resource/sbdt_content.jsp?contentId=1008

[16]社保政策成雞肋農民工辭工退保成潮[N].中國青年報,20080110.

[17]楊翠迎,郭金豐.農民工養老保險制度運作的困境及其理論詮釋[J].浙江大學學報:人文社會科學版,2006(3):108-115.

[18]江蘇:省內農民工養老保險只轉不退[EB/OL].[20080411].http://202.123.110.5/fwxx/sh/2008-04/11/content_942229.htm.

[19]賈麗萍.構建農民工社會保障體系不能忽視該群體的復雜性[J].農業經濟導刊,2006(7):97-100.

[20]周雅頌,陳秀珍.論公共政策的福利經濟學分析途徑——以建立農民工社會保障制度為典型實證[J].懷化學院學報,2008,27(12):31-32.

[21]鄭功成.農民工的權益與社會保障[J].中國黨政干部論壇,2002(8):22-24.

[22]萬明國.都市農民的二次分化與分類社會保障對策[J].城市發展研究,2004,11(3):75-79.

[23]鄧大松,孟穎穎.困境與選擇——對我國農民工養老保險制度的反思與構建[J].學術交流,2008(6):122-128.

[24]楊輝,謝毅.影響農民工社會養老保險制度建立與實施的主要因素及對策分析[J].中國農業大學學報:社會科學版,2008,25(3):94-100.