基于戰略貢獻的崗位評價研究

牛向春 李天勇 戴維陽

[摘要]崗位評價為企業戰略發展和獲取核心競爭力提供了非常明確的操作方向?然而現行崗位評價方法過多關注工作本身和所需知識技能,缺乏將崗位價值與公司戰略緊密聯系的邏輯關系,忽視了崗位評價的戰略性思考?文章從崗位對戰略貢獻的視角入手,選擇平衡計分卡作為戰略實施的基礎工具,構建出基于戰略貢獻的崗位評價因素研究流程圖,參照崗位評價要素庫,運用內容分析法分析出基于戰略貢獻的崗位評價通用因素?等級?權重和等級賦值?

[關鍵詞]崗位評價;戰略貢獻;平衡計分卡(BSC)

[中圖分類號] F272.92[文獻標識碼] A

[文章編號] 1673-0461(2009)12-0067-06

一?引言

崗位評價是一個為組織制定職位結構而系統地確定每個崗位相對價值的過程?這個評價是以工作內容,所需技能?對組織價值?組織文化以及外部市場為基礎的,其不考慮個人的工作能力或在工作中的表現[1](彭劍鋒,2003)?

隨著人力資源在中國發展越來越迅速,企業對崗位的價值評價也越來越重視?崗位評價在企業人力資源管理體系中扮演著承上啟下的重要作用,其展示了企業戰略認可的報酬因素,實現了企業戰略與報酬體系的有效銜接,指引了企業獲取核心競爭力的操作方向?同時崗位評價也是企業建立內在職位序列和報酬體系的重要工具,是企業實現薪酬內部一致性的集中體現,更是企業傳導對員工工作職責和能力要求等方面期望的橋梁?

然而國內許多學者(陳曉明,2003;任聲策,2004)通過研究發現:當前我國崗位評價體系研究處于發展階段,各種崗位評價方法都過多地關注工作本身?工作過程和所需知識技能,缺乏將崗位價值與公司戰略緊密聯系的邏輯關系,忽視了崗位評價的戰略性思考?

二?文獻回顧及評述

圍繞企業崗位評價方法和崗位評價要素的選擇,許多學者?企業和咨詢公司進行了深入的研究?

1.崗位評價方法

崗位評價起源于美國,最初嘗試是美國政府試圖建立一套公正合理的方法去評價政府雇員的工作價值,以確定其薪酬水平?1838年,美國國會通過一項在政府雇員中進行崗位評價工作的法案,基于不同職責和任職條件來確定其報酬,使得具有相似工作特點的職位能夠擁有相同的報酬水平?

E. O. Griffihagan(1909)創立了一套較為完善的職位分類程序(分類法),運用于芝加哥公共部門的崗位評價,它是將部門的所有崗位根據工作內容?工作職責?任職資格的方面的不同要求分為不同的類別,其主要分為管理工作類?事務工作類?技術工作類及營銷工作類等?然后給每一類確定一個崗位價值的范圍,并且對同一類的崗位進行排列,從而確定每個崗位不同的崗位價值?[1]1912年,美國一家私營公司建立其5,000雇員適用的崗位分類評價法,崗位評價擴展到私營部門領域?Elliot Japues(1950)提出了自主時間段法(TSD),作為職位分類法的一種,該方法強調通過使用自主時間來進行崗位評價?[1]T. T. Paterson和 T. M. Husband提出決策帶法(DBM),該方法認為組織中的工作價值取決于工作需要決策的程度?[1]

A. H. Young, George Kelday(1920)創立排序法,該方法是根據一些特定的標準例如工作的復雜程度?對組織的貢獻大小等對各個崗位的相對價值進行整體的比較,進而將崗位按照相對價值的高低排列出一個次序的崗位評價方法?[1]

E. J. Benge(1926)創立了因素比較法?這是一種量化的崗位評價方法,它實際上是對崗位排序法的一種改進?這種方法與崗位排序法的主要區別是:崗位排序法是從整體的角度對崗位進行比較和排序,而因素比較法則是選擇多種報酬因素,按照各種因素分別進行排序?[1]

M. R. Lott(1924)創立了要素計點法,該方法是指通過運用明確定義的要素,如責任因素?知識技能因素?努力程度因素?工作環境因素等對每個崗位用計量的方式進行評判,最終得出崗位價值的方法?[1]

2.崗位評價技術

Mercer(1990s)?Hay(1951)?Hewitt(1990s)?Watson Wyatt(1990s)和國際勞工組織(1950)等組織根據不同的需求,對要素計點法進行發展,形成了各自獨有的崗位評價系統?

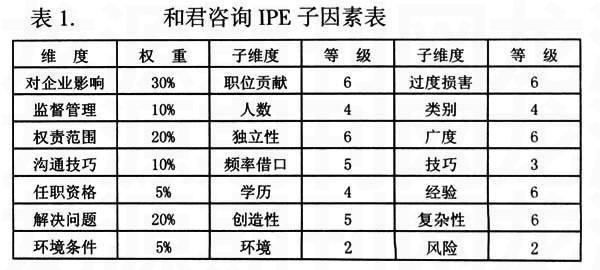

Mercer公司(1990s)開發了一套IPE碼,其主要建立在影響?溝通?創新和知識等4個因素上,每個因素下分2個~3個維度,每個子維度有不同的等級和相應的權重,只需為每個子維度選定該職位適當的級別,就可以確定該職位在該因素的得分,將所有因素的得分累加,就可以得到該職位的總體得分?[2]

美國工資設計專家Hay在1951年開發出來的海氏法,其認為所有職位所包含的付酬因素可以抽象為三種具有普遍適用性的因素,即智能水平?解決問題能力和風險責任,海氏法的邏輯關系是:投入—過程—產出,即投入知識和技能來解決問題,完成應付的責任?他設計了三套評價量表,最后將所得分值加以綜合,算出各個工作職位的相對價值?[3]

Hewitt公司對崗位評價進行了大量研究,創立了普遍意義的彈性點值法,在要素選擇?要素權重?評價程序上進行客戶化,保障了結果的有效溝通和普遍認同?其主要評價因素為:知識與技能?影響力與責任?解決問題和制定決策?行動自由度?溝通技能和工作環境?[4]

全球職等系統(GGS)是Watson Wyatt(華信惠悅)公司專有的職位評估軟件工具,該系統共分為25個等級架構,通過了解企業業務及規模確定企業整體最高職位等級,通過回答詳細的問題,進行職等歸類;而后詳細分析各職位的專業知識?業務專長?團隊領導?影響性質?影響領域?人際關系技巧等多方面因素,進行全方位平衡比較,以電腦軟件的形式實現評估?[5]

國際勞工組織(1950)制定的“日內瓦范本”崗位評估法,提出崗位評價應包含四大要素:勞動責任?勞動技能?勞動強度?勞動條件?該方法適用于對生產操作崗位進行崗位評價?

國內的崗位評價研究起步較晚,起點較低?目前國內較為成熟的崗位評價方法是和君創業管理咨詢公司(2000s)根據中國本土情況制定的和君IPE(見表1)?[1]

廖泉文(2003)認為,在當今中國社會,應該確定一套崗位評價體系方法的標準,按照這個標準來進行崗位評價?其認為應該從勞動強度因素?勞動環境因素?勞動責任?勞動技能和勞動心理因素等方面來進行崗位評價?[6]

3.文獻評述

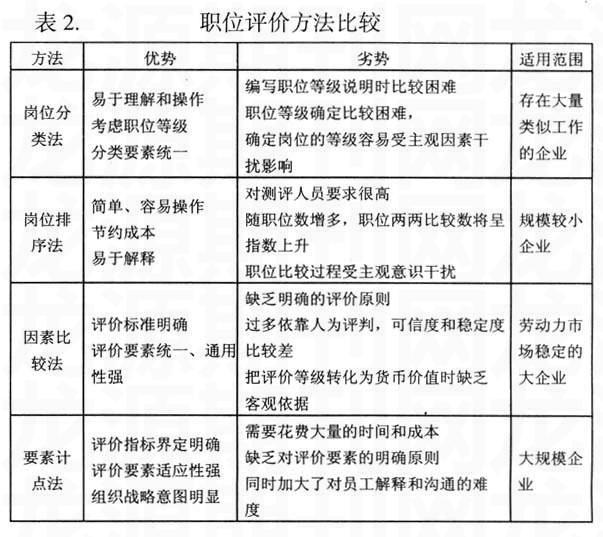

崗位評價的方法各有特點,不能一概而論某種評價方法比其它評價方法更為優越?每一種崗位評價方法都有自身的優勢和缺點,而且其適用的范圍不盡相同(見表2)?

現行國際通用的崗位評價方法中,要素計點法還是具有明顯優勢:評價標準明確?評價指標客觀?而且評價過程通俗易懂,適應性強?[7]本文主要研究達到一定規模的企業在戰略視角下的崗位評價因素選擇,是以本文選擇要素計點法作為基礎研究方法?

然而,現在通行各類要素計點法(Mercer,1990s;Hay,1951;Hewitt,1990s;Watson Wyatt,1990s;國際勞工組織,1950)標準不統一,基于的理論框架和結構不一致,適用的對象也不盡相同,評價流程和方法也各式各樣?導致要素計點法使用起來非常復雜,流程比較繁瑣,標準很難統一,而且成本比較巨大?更為關鍵的是各種評價方法均缺乏將崗位價值與公司戰略緊密聯系的邏輯關系,雖然Hay評價法體現了比較強的邏輯關系,但是過于關注問題和過程本身,而忽視了戰略;而其他的工具也是過多關注崗位工作本身及所需知識技能等,缺乏一種戰略性的思考?[8]

George T. Milkovich(1999)則明確指出崗位評價要素選擇的主要原則為以組織的戰略?價值觀和核心能力需要為導向;以工作本身為基礎,以利益相關者接受為前提?[3]彭劍鋒(2003)也指出,組織戰略決定了組織需要的核心能力,組織戰略與核心能力的培育和傳達需要人力資源管理的各板塊為其提供支撐和發育的土壤?職位評價是聯系組織戰略和激勵機制的橋梁,其核心支持點在于報酬要素的選擇?報酬要素的選擇是組織戰略方向的信號,能有效引導員工的行為,從而獲取組織的核心競爭力?[1]

所以為了彌補當前崗位評價方法中戰略性思考的不足,突出崗位價值作為激勵機制與公司戰略實施的橋梁作用,促進組織戰略的實現和提高企業核心能力,本文擬建立一套與戰略貢獻密切相關的崗位評價系統?

三?研究方法

根據上述2.3評述小結的結論,我們認為企業建立一套與戰略密切相關的崗位評價系統十分必要,而作為崗位評價系統基礎的評價要素選擇則是更為重要?本節重點論述基于戰略貢獻的崗位評價因素選擇的研究工具和研究方法?

1.研究路線

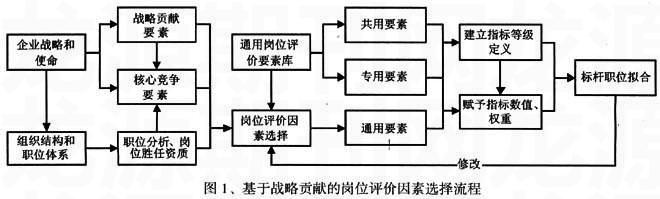

本文根據彭劍鋒(2003)提出的職工評價在戰略?組織?人力資源管理的地位圖,結合BSC的各子因素?勝任資質模型和通用崗位評價要素庫,重新構建出基于戰略貢獻的崗位評價因素選擇流程圖(見圖1)?

通過戰略實施工具,可以將企業戰略和使命分解為戰略貢獻要素,同時根據企業的組織架構和職位體系對企業職位進行職位分析,形成企業的核心職位勝任資質?把戰略貢獻要素和核心勝任資質結合可以轉化為相應的企業核心競爭力要素?

把戰略貢獻要素?核心勝任資質和企業核心競爭要素結合通用崗位評價要素庫,根據Strauss(1987)關于內容分析的建議進行崗位評價要素的分析和選擇(包含企業戰略決定的通用要素?不同崗位的專用要素和所有崗位的共用要素)?

對所選的評價要素進行劃分等級并定義,然后根據戰略的重點和崗位類別的不同確定評價要素的權重?最后選擇標桿職位來進行擬合,逐步對評價方案進行修改?

2.研究工具

目前比較流行的企業戰略實施工具主要有四種:SWOT?BCG矩陣?“五力模型”和平衡計分卡?SWOT主要通過分析外部環境來識別外部的機會或威脅?同時分析企業內部的資源和能力,進而識別組織的機會,發揮優勢,抓住機遇,規避風險,減少威脅?[9]BCG矩陣主要用于公司業務組合和選擇,BCG指出公司面臨的企業業務組合一般有四種:現金牛(低增長,高市場)?明星(高增長,高市場)?問號(高增長,低市場)和廋狗(低增長?低市場)?Michael E. Porter(1980)提出了“五力模型”,認為行業現有的競爭狀況?供應商的議價能力?客戶的議價能力?替代產品或服務的威脅和新進入者的威脅決定了企業的盈利能力? Porter指出在與五種競爭力量的抗爭中蘊涵著三類成功戰略思想:總成本領先戰略?差異化戰略?專一化戰略?有效地貫徹任何一種戰略都非常有助于支持組織戰略?[10]R. S. Kaplan和D. P. Norton(1996)圍繞企業戰略目標的實現提出BSC法,其以企業戰略為基礎,并將各種衡量方法整合為一個有機體,既包含了財務指標,又包含了顧客角度?內部流程?學習和成長的業務指標?BSC的最突出優點是將企業的愿景?使命和發展戰略與企業的業績評價系統起來?[11]

SWOT作為一個戰略分析工具,需與其他的戰略工具一起使用才能達到預想的效果?而BCG矩陣則主要是業務的戰略選擇,只能作為戰略的一部分,不能全面有效的概括出企業全面的戰略?彭劍鋒(2003)提出以Porter通用競爭戰略為藍本構建出一般戰略與報酬要素的匹配模型?從成本領先戰略引出成本控制責任,市場份額擴展?組織內部管理?客戶關系維護等主要報酬要素;從差異化戰略引出產品研發?技術創新?服務創新?市場推廣等主要報酬要素;從目標集中戰略引出與市場細分相關責任?市場維護?客戶管理等主要報酬要素?[1]然而當前許多企業并沒有樹立嚴格意義的競爭戰略,而是處于經驗戰略階段?在現今中國的市場競爭中,市場不規范,企業的戰略也往往處于競爭策略的初級階段(戰略工具的利用)與謀略的藝術的高級階段(傳統文化的熏陶積累),以至于競爭策略粗放化,所以Porter式的規范戰略往往不是經驗戰略的對手?[12]

對比而言,平衡計分卡作為一個完善的理論框架,結構清晰?思路簡潔?方法明確,對于企業的戰略管理體系起到了基石性的作用(彼得.德魯克,1999)?[13]任聲策(2004)也指出由于平衡計分卡(以下簡稱BSC)是公司戰略實施的有力工具,并且本身具備邏輯性非常強的因果關系,而且BSC法操作方法簡單?努力方向明確,非常適合中國現今的國情?[8]

因而,選擇BSC作為戰略實施的工具,同時將基于BSC的技術和要素框架來構建戰略導向的崗位評價要素?

3.內容分析方法

本研究用分析性歸納的方法進行分析(Glaser&Strauss,1967),因為這種方法可以對現有理論進行擴展與精煉,這是本研究所需要的?

本文首先運用內容分析法(Strauss,1987)對戰略貢獻要素進行編碼,按后按Yin(2003)的建議,按理論模型把數據編碼成各個類別?這些類別包括從BSC中推選的企業財務?客戶?內部流程和學習成長等,然后根據以往的相關研究,對崗位評價因素進行確認與修改?

按照這種方法,遵守Eisenhardt(1989)的建議,比較提取出的崗位評價因素和通用崗位評價要素的異同,以找到一個與戰略貢獻相匹配的理論框架,然后得出命題?

四?研究結果

1.基于戰略導向的崗位評價因素

雖然20世紀40年的一項研究表明,技能要素能夠解釋90%以上的職位評價結果的差異,三個要素就能說明98%~99%的差異?[14]但是多數學者認為12個~18個因素比較適宜?[1]本文在研究崗位評價因素時,也遵循這一原則?

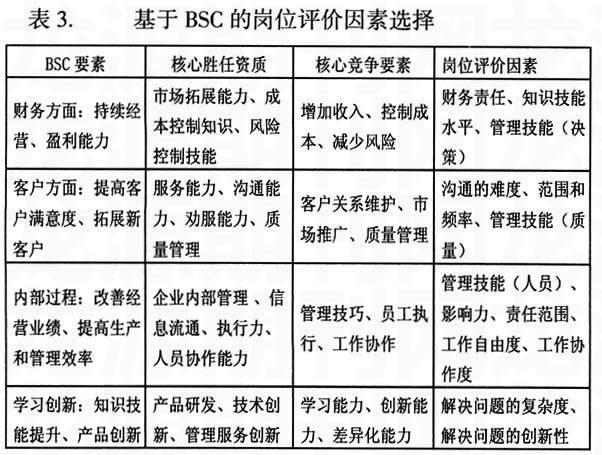

在選取崗位評價因素時,本文采取首先細分BSC的四大主因素,在勝任特征框架(Spencer & Spencer,1993)下,運用工作勝任力評估法(JCAM)對職位分析的結果進行主題分析,形成關于知識?技能?潛能的核心勝任資質?進而應用內容分析法(Strauss,1987)分析出基于戰略導向的崗位評價要素?

(1)財務方面:其目標是解決“股東如何看待我們?”這一類問題?告訴企業管理者他們的努力是否對企業的經濟收益產生積極的作用?財務方面指標包括傳統的財務指標,如銷售額?利潤額?資產利用率等?

而實現公司財務方面戰略目標最常用的手段是增加收入,控制成本和減少風險;最重要的支持是依靠工作人員的專業知識?技能和經驗?所以其對應的崗位評價因素應該是智力要素?風險控制要素和成本控制要素,可以細分為知識水平要求?專業技能要求?管理技能要求(成本)等方面?

(2)客戶方面:其目標是解決“顧客如何看待我們?”這一類問題?通過顧客的眼睛來看一個企業,從時間(交貨周期)?質量?服務和成本幾個方面關注市場份額以及顧客的需求和滿意程度?其指標可以是送貨準時率?顧客滿意度?產品退貨率,合同取消數等?同時在公司內部管理和工作之中,實際上也存在大量的客戶需求(豐田公司,1990s)?

而這客戶方面主要則實體現于老客戶滿意度(含服務?質量滿意度)和新客戶開拓,這對于工作人員的溝通和企業的質量?服務管理提出巨大的要求,因此其對應的崗位評價應該是崗位溝通技能要求和質量管理要求,可以細分為溝通的難度?范圍?頻率和管理技能(質量)等方面?

(3)內部過程方面:其目標是解決“我們擅長什么?”這一類問題,報告企業內部效率,關注導致企業整體績效更好的過程?決策和行動,特別是對顧客滿意度有重要影響的企業過程?如生產率,生產周期?成本?合格品率?新品開發速度?出勤率等?

內部流程是企業改善經營業績的重點,主要體現為員工管理能力?員工執行能力和員工協作能力?因此其對應的崗位評價要素為管理技巧?崗位協作和執行權責,可以細分為影響力,崗位責任?管理技能(人員)?工作自由度等方面?

(4)學習和創新方面:其目標是解決“我們是在進步嗎?”這一類問題,將注意力引向企業未來成功的基礎,涉及雇員問題?知識資產?市場創新和技能發展? 在當前市場環境下,光有競爭優勢是不夠的,必須能夠保持這種優勢,這就需要不斷地創新?改進和變化?只有通過發布新產品?為顧客增加新的價值?不斷改進運行效率,企業才能夠進入新的市場,增加收入和利潤?

學習和創新要求員工在崗位上不斷學習,發展差異化管理?差異化服務?差異化產品?而這要求員工必須具備創新能力,因而其對應得崗位評價因素則是崗位創新程度,可以細分為崗位解決問題的復雜度和解決問題的創新性等?

通過上述過程,我們可以得出基于BSC的崗位評價因素選擇(見表3)?

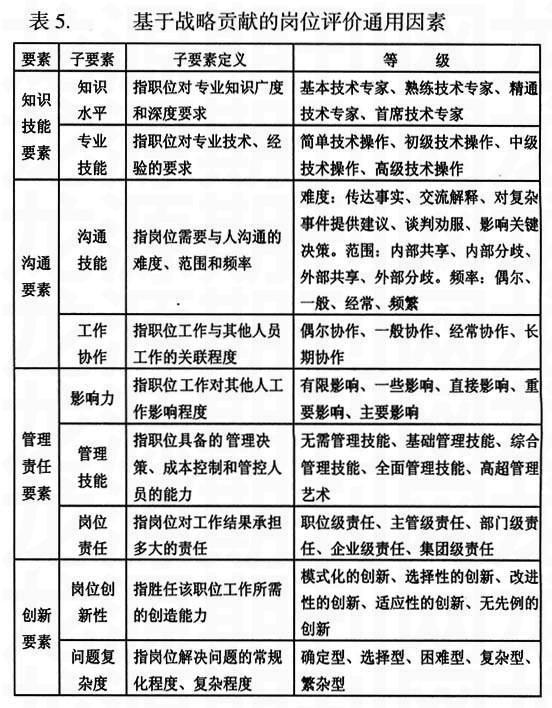

歸納總結可以得出基于戰略貢獻的崗位評價通用因素應該包含:管理技能(含決策?人員?成本?質量)?專業技能?知識水平?溝通技能(含難度?范圍和頻率)?工作協作度?影響力?崗位責任?崗位創新性?崗位解決問題復雜程度等?

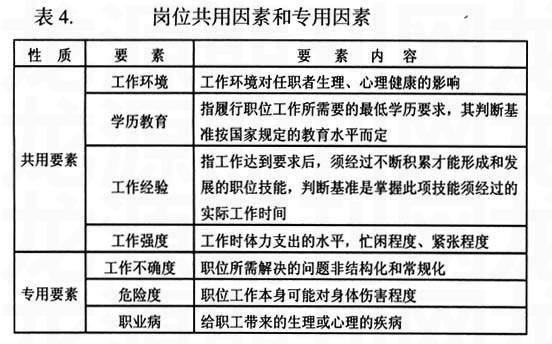

上文描述了基于戰略貢獻的崗位評價通用要素選擇,而崗位評價的專用因素和共用因素作為基于戰略貢獻的崗位評價通用因素的補充是非常必要?綜合前人研究成果,可以選擇以下共用因素和專用因素作為基于戰略貢獻的崗位評價因素選擇的有益補充(見表4)?

2.基于戰略導向的崗位評價等級

Otis(1990s)指出在等級定義應該注意兩點:(1)等級應該定義得真實客觀而不模棱兩可,工人能夠理解;(2)等級的數目應該盡量少,通過對上文的整理可得表5?

3.基于戰略導向的崗位評價因素權重

通過上文我們可以看出,在BSC的框架下,無論企業自身的戰略如何,都可以分解為財務?客戶?內部過程和學習創新等四大戰略貢獻要素?企業戰略的不同雖然不會影響戰略導向的崗位評價要素提取,但是其決定各類戰略貢獻要素的權重不一樣,這進而會影響到崗位評價要素的權重設置?尤其值得注意的是每一種職位類別注重的勝任資質都不一樣,因而其注重的崗位評價因素也不一樣?現行的崗位類別一般分為管理類?技術類?操作類和業務類,這四類崗位的評價因素側重點(見表6)?

4.基于戰略導向的崗位評價因素等級賦值

在賦值方面,我們采取Hay法中矩陣法,即是將主因素下的子因素作為矩陣的賦值維度,各子因素的等級作為標度的惟一對應相關賦值,比如崗位創新性(模式化的創新)和問題復雜度(確定型)對應一個值(10)?

在考慮等級賦值時,按以下原則進行:(1)最低等級的標準值為10;(2)同一子因素按等差數列逐級遞增;(3)每個主因素的最高值與最低值倍數不超過30倍;(4)崗位評價所得最高值和最低值倍數不超過20倍?詳細見表7?

而在統計時,則采用歸一與權重相結合的方法:崗位價值=(影響/責任得分 * 歸一倍數 * 權重) + (崗位創新性得分 * 歸一倍數 * 權重)+ (溝通得分 * 歸一倍數 * 權重)+ (知識技能得分 * 歸一倍數 * 權重)+ (共性要素得分 * 歸一倍數 * 權重)(見表7)?

五?總結與展望

本文從對戰略貢獻的角度入手,以平衡計分卡的方法為基礎,運用內容分析的方法分析出基于戰略貢獻的崗位評價系統?從理論彌補國內崗位評價系統在戰略貢獻方面研究的不足,構建出了基于戰略貢獻的崗位評價因素選擇流程圖,同時運用BSC構建出了更加適合中國國情的基于戰略貢獻的崗位評價的示范性因素?等級?權重和等級賦值?

從實際操作意義上講,通過構建基于戰略貢獻的崗位評價系統,為組織實施崗位評價提供了可供參考的崗位評價方向,同時為企業的薪酬體系構建打下了堅實的基礎,同時有助于選出企業認同的關鍵崗位,并且利用BEI方法為這些關鍵崗位建立了勝任力模型,以及相應的測評工具,為組織的人力資源管理進一步夯實了基礎?

文章由于篇幅的限制,沒有就各崗位評價因素的賦值進行深入的研究,同時也沒有選擇典型崗位進行擬合,也沒有和其他崗位評價方法進行比較,未來在這些方面還應該加以研究?

[參考文獻]

[1]彭劍鋒.人力資源管理概論[M].上海:復旦大學出版社,2007:132-133,134,141-142,142,134,134,134, 154-155,148-149.

[2]達 君,維 薇.偉世國際職位評估體系[N].21世紀人才報, 2003-6-18(1).

[3]George T. Milkovich and Jerry M.Newman.1999.Compensation (sixth edition)[M]. The McGraw~Hill Companies, Inc, USA, 123-126.

[4]裴 力.翰威特靈點職位評估法[N].21世紀人才報,2003-6-18(1).

[5]趙宇靜. 惠悅:人力資源管理如何信息化[J].商務周刊,2003, (6):16-19.

[6]廖泉文.人力資源考評系統[M].濟南:山東人民出版社, 2003:33-56.

[7]周 壘,茍于人.運用要素計點法實施崗位評價[J].中國人力資源開發,2004,(2):14-17.

[8]任聲策.一種基于崗位對戰略貢獻的崗位評估體系[EB/OL]. http://www.jobs.cn/newsInfo/2007-9-3/200793174101339460.htm..

[9]P. Wright, C.D. Pringle, and M. J. Kroll, Strategic Management(2nd ed)[M]. (Boston Allyn and Bacon,1994), p77-82.

[10]M. E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors [M] .New York: The Free Press, 1980:132-156.

[11]R. S. Kaplan, D.P. Norton. The BSC as the cornerstone of strategicmanagementsystem [J]. HarvardBusinessReview, 1996,(7).

[12]余 穎. 戰略理論的迷途[J].企業管理, 2004,(10):12-15.

[13]彼得.F.德魯克. 公司績效測評[M].北京:中國人民大學出版社,1999:144-145.

[14]C. H. Lawshe. Studies in job evaluation: Ⅱ.The adequacy of abbreviated point ratings for hourly paid jobs in three industrial plans[J]. Journal of Applied Psychology 29(1945), 177-184.

Research on Post Evaluation Based on Strategic Contribution

Niu Xiangchun,Li Tianyong,

Dai Weiyang

(China Automotive Technology & Research Center,Tianjin300162, China)

Abstract: Post evaluation provides extremely definite operational direction for strategy development and acquisition of core competencies of the enterprises. Since current evaluated system is lack of strategic considerations, overemphasizes the entity of post and essential knowledge and skills, and the post value is not logically related with company strategy. From the view of strategic contribution, using the BSC(Balanced Score Card)as a basic tool, this paper reconstructs flow chart of post evaluation factor research based on strategic contribution, and works out evaluated factors, grade, weight and grade assignment, using the method of content analysis.

Key words: post evaluation; strategic contribution; Balanced Score Card

(責任編輯:張改蘭)