憶昔圓明園的那些藝術家

王 征

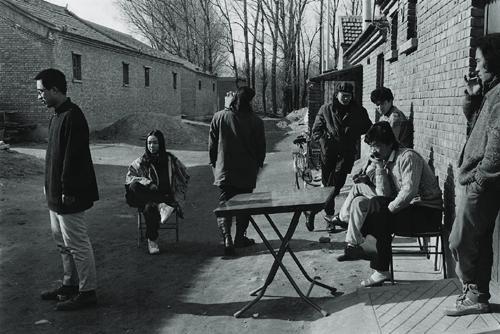

作為“2009藝術中關村國際博覽會”重頭戲之一的圓明園畫家村藝術展,首次展出了由徐志偉拍攝并珍藏至今的反映圓明園畫家村時期(上世紀90年代初期)方力鈞、岳敏君、伊靈、楊少斌等藝術家真實生活、創作場景的四十幅珍貴照片。對比旁邊價值幾百、上千萬的藝術作品,很難想象竟是出于照片上這些看起來營養不良,面有菜色的畫家。

十幾年前,或許出于喜好“扎堆”的緣故,一些漂流在體制外的各式人物不自覺地就聚集到了圓明園福緣門村一帶,交流、工作和生活,那是一種難得的大碰撞、大融合、大瘋狂與大創造。他們中除去詩人和幾個彈吉他唱歌的人以外,幾乎都是畫家,“畫家村”便由此得名。“圓明園畫家村蘊涵了一批人青春的熱血,蘊涵了一批人理想的沖動”。一群敢于“反叛”和追求“藝術”的青年,用他們一支支小小的畫筆,將一個理想中的烏托邦在那里共同抹成現實。“圓明園畫家”們開創了一種在中國尚未出現的新的生活方式:在沒有任何依附與保障的前提下,用自己的藝術作品換飯吃。

那時候,對于這些人(圓明園畫家)來說,對外界的信息遠遠比現在匱乏得多,藝術市場也完全沒有形成,大家都是在靠本能畫畫,破衣爛衫地扎堆在一起,被當時的《中國青年報》稱為“圓明園廢墟上的藝術村落”。甚至如方力鈞、岳敏君這樣的大腕級藝術家,在當時為了使拿畫筆的手不被凍僵也不得不在屋子中間生起火爐,冒著作品被煙熏黑的危險,邊烤火邊創作。每到陽光明媚的初春,他們在墻根兒穿著棉襖棉褲揣著袖子一溜蹲著曬太陽,或是跑去樹林、河邊,捉一些刺猬、田螺之類打打牙祭。如果趕上誰的生日,或是其他任何可以把大家聚在一起一醉方休的理由,他們絕不會放過。盡管大家流派紛呈,觀點參差,自畫自說,基本都認為只有自己是自己的評估標準,但是大家的目的基本都是一樣的—渴望被承認,順便填飽肚子。

20世紀90年代初的中國,彩電、冰箱、錄像機剛剛走進“豪華家庭”,絕大多數百姓的文化生活還只是沉浸在對劉慧芳的感動之中,很難讓他們無論從經濟上還是精神上對藝術品抱有更高的追求與幻想。因此,“圓明園畫家”們在很長的一段時間內一直免費做著“素食主義”的形象代言人,圓明園畫家村也繼續靠激情與夢想來維持著。加之處在特殊的歷史時期,畫家們以“三無”的特殊身份聚集于一個特殊的所在,與體制的矛盾日益激化,最后不得不另覓出路,離開圓明園,分布于宋莊、草場地、798等地,繼續用青春與熱血譜寫屬于他們的理想。

經濟體制的轉軌,使社會經濟生活、社會活動方式、社會組織形式等都隨之發生了深刻的變化。在“素食主義者”越來越少的同時,很多人有了更多的時間和精力去東瞧西看。蜂擁而出的大小報刊、雜志使得我們所處的空間再無角落可言。當因特網不再是神秘的高科技時,那些曾經穿著棉褲棉襖曬太陽的“圓明園畫家”們也學會了搭伙建網站,并成為一個“現象”集體上了央視。

隨著我國國民經濟的飛速發展,人民的生活水平有了顯著提高。老百姓對生活的追求不僅僅只是“渴望”,“長毛禿頭”也不再是“盲流”的象征,藝術市場日趨完善。如今,大大小小的“畫家村”規模漸大。以宋莊為例,據有關部門統計,宋莊現在的畫家有數千之眾,附近的村舍都將成為藝術家的搖籃。美術館、藝術園區、藝術家工作室比比皆是,畫廊更是不計其數。經過改造后的農民房變成了鄉間別墅,高大的復式結構,陽光明亮,有城里人看來奢侈無比的巨大空間和寧靜;院子里種著花草樹木和蔬菜瓜果,屋子里擺著畫家已完成和未完成的藝術品。威猛的大狼狗和各種品牌型號的汽車,組成了畫家村里標本似的藝術家居住樣本。當年的“圓明園畫家”們怎么也不會想到他們居住的村子有一天會成為十一黃金周旅游的景點。

畫家村進入了有序的市場化進程,必定會催生出更加符合市場標準的作品和新的生活方式。

圓明園畫家村時代已離我們而去了。在這十幾年時間里,我們的生活同“圓明園畫家”們一樣發生了翻天覆地的變化。感謝“2009藝術中關村國際博覽會”和徐志偉老師的那些照片,讓我們在商業氛圍濃烈的時代再次勾起了對圓明園畫家村時期那一段凄美歷史的回憶!順祝“圓明園畫家”們仍然自由自我,永遠高唱我歌,走遍千里……