圓明園十年

楊 衛

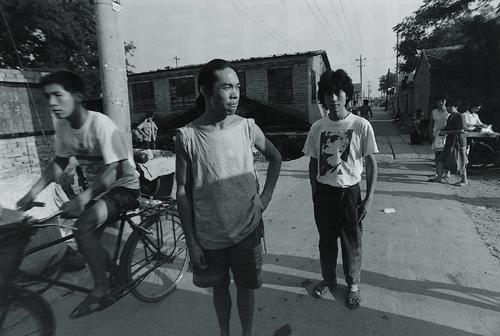

轉眼,“圓明園畫家村”解散已經十年了。十年,雖然只是時間隧道里的一霎,但對于一個人卻很容易油生“時間老去”的感覺。常常,當一些舊友重逢,看到他們一個個飽經風霜的樣子時,我都會有一種物是人非的蒼茫感。是呀,青春已經跟我們不辭而別,甚至都沒有來得及揮一揮衣袖,便帶走了西山腳下那些個多姿多彩的生命篇章……

然而,幸運的是,我們畢竟年輕過,在那個躁動不安的年代,我們不僅像許多年輕人一樣,有過理想的沖動,更有過對于理想的生命實踐。圓明園—那個記錄著民族屈辱的文明廢墟,正是因為我們一代人用青春熱血的澆灌,才得以重新復活,煥發出勃勃的生機。

歷史是公平的,誰給歷史輸送過新鮮的血液,誰就會活在歷史的身體里。我們應該為之慶幸,因為我們流逝的青春早已經被歷史所記錄,而我們曾經的沖動也已經得到了今天現實的繼承……

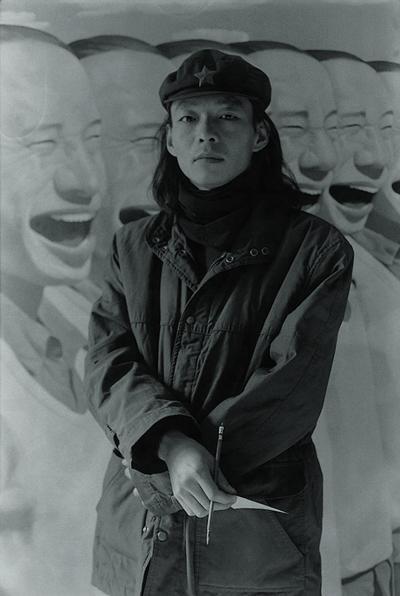

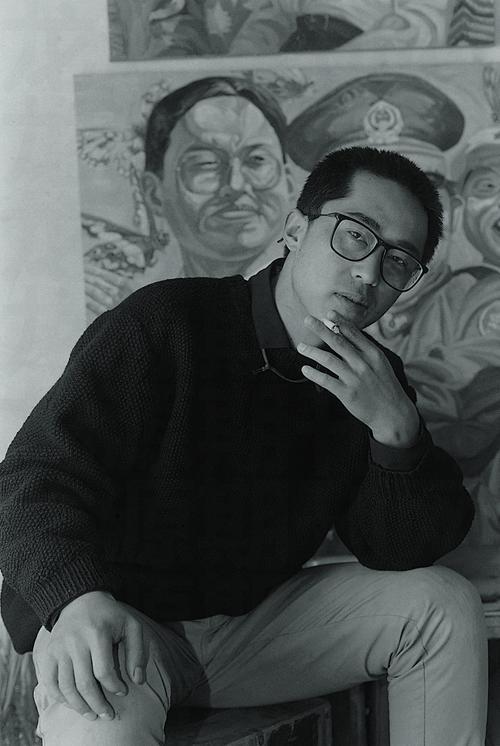

當然,在這里我們也應該感謝一個人,那就是徐志偉。如果不是他當年扛著照相機記錄下“圓明園畫家村”里所發生的那一切,我們今天的回眸便難找到形象的憑證,這十年也就會成了一個失憶的黑洞,將過去卷入塵埃之中。

照片是一種記憶的打撈,它不僅可以還原于過去的青春形象,而且還可以昭示出那些青春歲月的意義,啟發我們今天的現實。對于“圓明園畫家村”,我曾經說過,它象征了一種文化的青春期。這種文化不同于封閉社會沿襲下來的所謂傳統文化,而是伴隨著開放社會重新孕育生長出來的一種新文化,實質上與歐洲啟蒙主義時期的民主與自由等思想有關。它的出現所要沖破的是被傳統意識形態凝固成鐵板一塊的這個現實,所要發揚的正是自由解放的心聲。

藝術創作本應該就是自由的,但是在一個并不自由的社會結構里面,自由飛翔的翅膀常常會被某種無形之手所束縛。在過去的若干歲月,中國藝術家受天朝大一統價值觀念的制約,只能在隱蔽的內心悄悄幻想個人的自由,雖然也曾通過對大山大水的臆想于筆墨間創造過一些自由空間,諸如“文人畫”的出現在心理層次上使許多藝術家獲得了現實的解脫,但藝術家的行為方式仍然是不自由的,或者說仍然受到某種天道王權的思想控制。中國歷史上,最能體現自由精神的,是魏晉時期的文人,尤以“竹林七賢”為代表,他們任情而為、肆無忌憚,精神上傾向于尼采所說的“酒神精神”,具有自由獨立的品質。然而,由于整個社會并不提供給他們個體施展與自由發揮的生存土壤,致使他們的慷慨變成了悲歌,由此演繹出了人生反抗的一幕幕悲劇。

現代社會的開放帶來了自主意識的覺醒,“圓明園畫家村”正是社會開放的產物。它的出現是社會發展的必然結果,其意義不僅在于發揚了某種生命的自由與藝術創作的自由,更在于其社會實踐的開拓,于整個中國社會從由鄉村到城市的遷徙過程創造了一個“社區共同體主義”(communitarianism)的全新生存概念。因為有了“圓明園畫家村”的這種開拓,我們才能感受到今天城市生活日新月異的多樣性與豐富性,看到北京、上海、深圳等越來越多的大城市里面不斷興起的各種新型文化社區與藝術群落。時隔十年以后回看歷史,我總覺得“圓明園畫家村”的最大意義就在于此。因為追求個人藝術創作的自由,即便是在最嚴酷最黑暗的時期,中國歷史上也有過先例,但如此整體地社會開拓,并成為某種文化生產力對城市化進程造成如此強烈的影響,“圓明園畫家村”在中國卻是前無古人的一道風景。

當然,這一切都是因為人,因為有一代人曾經艱難的實踐與痛苦的追求。今天的我們只是看到了花明的結果,而并不了解柳暗的那個過程。正因為如此,歷史資料的整理與保存就顯得尤為重要。因為這些東西會告訴我們從哪里來,從而幫助我們確認自身,不斷調整我們到哪里去的航向。就這一點而言,徐志偉無疑是“圓明園畫家村”的一大功臣,因為正是他當年有意無意地記錄,使得那個已經在地圖上消失了的“圓明園畫家村”得以復活,并于今天的形象追憶中還能不斷有精神價值的延伸。從某種意義上說,徐志偉的這種記錄已經不再是簡單的見證,而是一種深刻地參與,這就像司馬遷之于《史記》的關系,記錄者與被記錄者共同構成了一個時代。“圓明園畫家村”也不僅僅只是由曾經身居過其中的人所構成,而應該包括所有曾經關心、關注過它的那些人。因為是整整一代人的共同理想構架起了“圓明園畫家村”,并使它作為一根無形的精神紐帶,于時過境遷后的今天還在聯系著天南地北所有向往自由生命的人們。

(作者系著名藝術評論家、策展人)