剖宮產同時進行子宮肌瘤剔除51例臨床分析

袁清峰

1 資料與方法

1.1 一般資料 2004年1月至2008年1月本院在行剖宮產術時,對妊娠合并子宮肌瘤的51例患者行肌瘤剔除術,患者均具有剖宮產指征,23~48歲。其中漿腺下肌瘤33例,肌壁肌瘤18例。36例為多發性子宮肌瘤,按肌瘤直徑分為兩組,<5 cm組32例,≥5 cm組19例。隨機選擇無任何合并癥,并發癥且具有剖宮產指征的50例剖宮產患者為對照組。

1.2 手術方法 患者均硬膜外麻醉,術前30 min應用抗生素預防感染。常規行腹膜內子宮下段剖宮產術,娩出胎兒及胎盤,子宮切口常規縫合后,將子宮提出腹腔,于肌瘤基底部及其周圍多點注射縮宮素20 U+生理鹽水稀釋至20 ml。前、后壁肌瘤位于宮體上部者選擇橫切口,肌瘤直徑>5 cm在肌瘤表面做一棱形切口,切口大小接近肌瘤長度,避免剝離面過大,出血增多,切口應一次深達肌核,并見核外假包膜,用2根鼠齒鉗鉗夾肌瘤切口邊緣,向外牽拉暴露肌瘤,用刀柄快速鈍性剝下肌瘤,剝至基底時,仔細操作,盡量不進入宮壁,用0-0Dexson線從基底部時盡量不進入宮腔并按瘤腔大小縫12層,縫至子宮漿膜層改用0-0可吸收線小平褥式連續縫合包埋粗糙面,以防術后組織粘連,術后應用縮宮素10 U,1次/8 h連用2 d,并予以抗生素3~4 d,預防感染,并觀察術后出血量。

1.3 統計學方法 采用t檢驗和χ2檢驗。

2 結果

2.1 三組產婦的年齡術前HGB差異無統計學意義( P>0.05)。

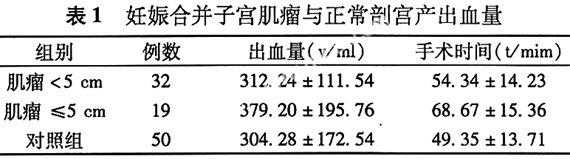

2.2 妊娠合并大小不同的子宮肌瘤與正常剖宮產出血量手術時間比較(見下表1)。

由表可見:3組出血量差異無統計學意義(P>0.05),手術時間與對照組比較差異無統計學意義(P>0.05)。

2.3 術后病理檢查 51例均為平滑肌瘤,其中紅色變性10例,玻璃樣變2例,共計12例,占23.53%。

3 討論

近幾年,已有剖宮產同時行子宮肌瘤剔除術預后良好報道1,2]