早產兒側腦室出血及囊性改變的超聲分析

陳慧明 張 霞 郭小芳

【摘要】 目的 超聲檢查了解早產兒側腦室內病變的情況。方法 對2006 年1月至2007 年12月,在廣東省江門市新會區婦幼保健院收住高危新生兒,常規于生后1~5 d 應用B超診斷儀進行頭顱B超檢查。結果 檢查高危兒2090例,其中早產兒461例,超聲診斷側腦室內病變有90例,占早產兒19.5%。90例側腦病變中,室管膜下出血40例,占側腦室病變的44.4%;室管膜下出血伴囊性改變5例,占側腦室病變5.6%;室管膜下囊腫37例,占側腦室病變41.1%;脈絡膜叢出血2例,占側腦室病變2.2%;脈絡膜叢囊腫6例,占側腦室病變6.7%。結論 在出生早產兒中,常規進行頭顱B超檢測,能及早發現側腦室病變,既可以通過回顧分析,推斷引起顱內病變的產前因素,也可以早期診斷,為早期治療及干預提供依據。

【關鍵詞】早產兒;室管膜下出血;室管膜下囊腫;頭顱B超

近年來,隨著新生兒重癥監護醫學的深入開展,小兒頭顱超聲的普及,檢測技術水平提高。通過新生兒頭顱B超檢查,新生兒顱內病變檢出率大大提高,為早期診斷、早期治療提供有力依據,為追蹤小兒智力研究提供依據。

1 資料與方法

1.1 資料 回顧分析我院2006年至2007年在新生兒科住院的高危新生兒,出生1~5 d內常規行頭顱B超檢查,除極低體重兒及重癥窒息高危兒行床邊頭顱B超檢查外,其余均抱到B超室,小兒在安靜或入睡情況下檢查。2年中行頭顱超聲檢查的高危新生兒2090例,其中男1241例,女849例,男女比例1.46C∶C1;早產兒461例,其中男272例,女189例,男女比例1.44C∶C1。

1.2 方法 使用儀器為日立-EUB2000,日立-EUB450床邊B超機;小兒超聲探頭4~8 MHz。全部檢查結果均用超聲工作站圖文儲存,床邊頭顱B超有圖像貯存。

1.3 超聲判斷標準 每個新生兒均以前囟作為超聲檢查窗口,凡在冠狀或矢狀切面,位于尾狀核頭部和丘腦交界處的室管膜下呈現稍不均勻的強光團,可考慮室管膜下出血;如室管膜下強光團內出現環狀無回聲區,可考慮室管膜下出血伴囊腫形成;如在室管膜下出現近似圓形、橢圓形、葡萄串狀、蜂窩樣等無回聲區,均診斷室管膜下囊腫或室管膜下囊性改變。脈絡膜叢出現增粗,邊界毛糙,旁邊出現條狀或光團樣回聲,伴有室管膜下出血或腦室出血,可以診斷為脈絡膜叢出血;如不伴有室管膜下出血或腦室出血,未排除脈絡膜叢出血,1周后追蹤檢查確診。脈絡膜叢囊腫:為脈絡膜叢內出現邊界清的無回聲區。

1.4 腦室內出血判斷標準 按Papile分級法分成四級:I級:單側或雙側室管膜下胚胎生化層基質出血;II級:室管膜下出血穿破室管膜進入側腦室,引起腦室內出血;III級:腦室內出血伴腦室擴張;IV:腦室內出血伴腦室周圍出血性梗死。Ⅰ~Ⅱ級腦室內出血為輕度腦損傷,Ⅲ~Ⅳ腦室內出血為嚴重腦損傷。早產兒診斷標準根據《實用新生兒學》:胎齡<37周出生的新生兒。

2 結果

2.1 早產兒461例,其中側腦室內病變90例,占早產兒19.5%。

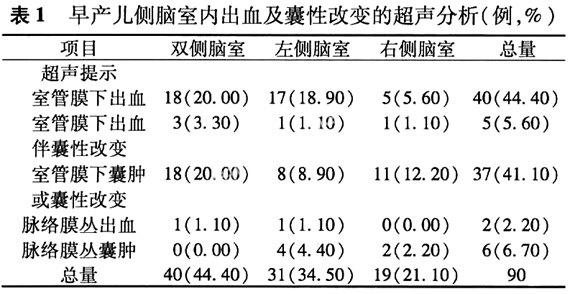

2.2 早產兒側腦室內超聲診斷情況見表1。

3 討論

3.1 461例早產兒中,側腦室內出血或囊性改變有90例,占早產兒19.5%。而室管膜下出血,占側腦室病變總量的44.4%。這是因為室管膜下出血與早產兒胎齡有關:胎齡越小、出生體質量越低,發病率增高,其出血程度也愈重;而目前認為早產兒發生腦室內出血,與胚胎生發層基質的血管內外及血管本身的多種因素有關,例如:圍生期窒息、妊高征、合并有肺透明膜病、肺炎、肺出血、呼吸暫停等疾病以及機械通氣等因素與早產兒腦室內出血密切相關[1]。室管膜下出血屬于輕度腦損傷。因此,對早產兒特別有高危產前因素合并癥的早產兒,頭顱超聲重點檢查室管膜下及側腦室的細微改變,有利于及早診斷與治療,防止病情進一步發展。

3.2 在本文檢查早產兒病例中,出生1~5 d內B超檢查有室管膜下囊腫或囊性改變的早產兒占41.1%;一方面,生后不久即發現的囊腫與先天性感染密切相關,常見為巨細胞病毒及風疹病毒,少數為弓形蟲感染,囊腫可以發生在腦室周圍的腦實質,尤以室管膜下多見,因此形成室管膜下囊腫[2]。另一方面,可以認為在胎兒時期已有室管膜下出血:因為在胎兒30~32周,胚胎生發層基質則主要集中在側腦室在的近尾狀核頭部和丘腦交界處的室管膜下,32周后生發基質逐漸萎縮,至足月時基本消失[3];因為室管膜下出血后,出血灶分解、吸收、機化過程中,高回聲變為等回聲,在出血10~14 d后,出現血灶中心液化,變為低回聲,成為囊腫,呈完全無回聲[4]。因此,出現此類超聲診斷時,注意查找產前2周前可以引起囊腫形成的高危因素,對新生兒進行有的放矢的檢查及對癥治療。

3.3 從表1中可見,室管膜下出血伴囊性改變僅占側腦室超聲病變的5.6%,這可能由于胎兒時期存在某些高危因素,不但引起胎兒時期室管膜下出血,也引致胎兒早產。而且室管膜下出血時間在2周以內,部分出血灶已發生吸收,形成小囊腫。所以出生1~5 d內出現室管膜下出血伴囊性改變聲像。因此,當出現此類超聲圖像時,注意查找產前2周內的可以引起產前高危因素,并及早對癥治療。

3.4 從表1中可見,脈絡膜叢出血所占的比例這2.20%,當室管膜下出血量稍增多時,出血血流破膜進入同側側腦室,可引起脈絡膜叢增粗、邊界毛糙或出現強光帶、強光團附著;也可由于尾狀核頭部和丘腦交界處室的室管膜下與脈絡膜叢頭部相距不遠,因室管膜下出血范圍較大,引起相鄰的脈絡膜叢頭部出血所所致。因此脈絡膜叢出血的發生機率遠遠低于室管膜下。

3.5 從表1中可見,脈絡膜叢囊腫占側腦室病變的6.7%,一方面,可能與胎兒時期,特別是孕中期已出現脈絡膜叢的囊腫,但由于產前超聲檢查時,超聲儀器分辨率不高、或由于體位因素影響,無法發現脈絡膜叢內細小的囊性改變。另一方面,未排除由于脈絡膜叢出血后局部的出血后吸收形成囊性改變。在本文的6例病例中,均為單側出現,而且,無合并室管膜下出血或囊性改的超聲聲像,基本上排除由于脈絡膜叢出血后形成的囊腫,因此,此類脈絡膜叢囊腫的形成原因仍待進一步探討。

從上述分析可以說明早產兒及高危因素增加,引起腦室內出血的機會大。減少早產機會,降低產前高危因素的發生,可以減少室管膜下出血的發生,減少神經系統的病變發生。出生1~5 d內行小兒頭顱超聲檢查,及早發現顱內病變,為早期診斷、早期治療提供有力依據。

參考文獻

[1] 曹兆蘭,黃志云.早產兒腦室內出血的高危因素和診斷分析.海南醫學,2007,18(11):129-130.

[2] 曹海瑋.新生兒室管膜下囊腫的超聲診斷及鑒別.中國超聲診斷雜志,2000,1(1):3.

[3] 陳惠金.新生兒顱內病變的B超、CT、MRI影像診斷與防治.上海科技教育出版社,2006:31.

[4] 簡文豪.顱腦與外周血管超聲診斷學.科學技術文獻出版社,2006,6:105.