馬舞者

麻 雯

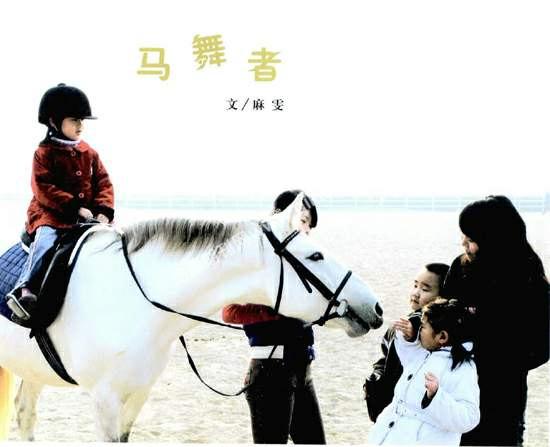

對于北京不少的上班族來說,對馬術的一點有限了解,來自地鐵移動電視里的知識簡介。奧運會期間,這段片子被反復播放,起到了基本的掃盲功效。一位女騎手奪冠后露出了燦爛的笑容,令人印象深刻,她所參加的項目名稱很悅耳,叫做“盛裝舞步”。

1900年,馬術比賽首次進入奧運會,成為唯一一項人和動物一起參加的比賽。直到2008年,我國馬術隊終于實現了“百年奧運、首次參賽”的夢想,6名運動員拿到了入場券。奧運會馬術比賽分為盛裝舞步賽、障礙賽和三日賽3項。雖然馬術賽場設在香港,還是難擋眾多馬迷的激情,上萬人前去捧場。處于初級階段的中國馬術業似乎也有借此大展宏圖之意。

盡管馬術在中國尚屬于少數人的運動,但有這樣一些愛好者,早在十多年前就開始有所接觸,并且越愛越深、始終不渝。他們建立了自己相對穩定的圈子和生活方式。

就像一位馬術愛好者所說:“我說不上來為什么愛它,但我就是離不開它。”

趙紅:馬就像是我的孩子

趙紅的漢龍唐飾品店位于女人街,一排排彼此相連的玻璃櫥窗中,她的店有一點特別。金色馬頭裝飾安放在顯著位置,靠墊上繡著駿馬圖,馬圖騰也零星出現在項鏈、耳墜和發卡上,這些都彰顯著店主的偏好。

臨近19∶00,趙紅準備收工了,晚上她要參加一個馬圈聚會。“我們經常聚,現在的朋友基本上都是這個圈子的了。大家喝喝啤酒、聽聽音樂、說說馬,永遠聊不完。”

10年前,偶然的一次壩上野騎讓趙紅對騎馬產生了興趣,第一次面對這樣一個龐然大物居然沒有絲毫恐懼,“對馬有一種本能的親近感”。回京后,她開始留意和馬相關的信息,明白了“騎馬”和“馬術”是兩個概念,好比“寫字”跟“書法”的區別。了解得越多,趙紅越是心向往之。

當時,北京的馬術俱樂部非常之少而且費用不菲,作為機關職員的趙紅月收入不到2000元,但這些都不是障礙。順理成章地入了會;每個周末都泡在馬場;一年多后,動用所有積蓄購買了一匹自己的專屬馬;又過了小兩年,馬匹升級,4歲小母馬“黑牡丹”成了她的新坐騎……總之越玩越大,投入的人財物越來越多。

“10年前像我這么喜歡騎馬的人不多,周圍都是男人,女孩特少。”趙紅感慨道。2002年左右,趙紅認識了新疆隊和西藏隊的一些專業隊員,這令她有一種“找到大部隊、正規軍”的感覺。同年10月初,第14屆釜山亞運會馬術比賽上,中國隊有7名運動員出征。這個消息讓趙紅們群情激奮,“我們俱樂部十多個人全去(觀戰)了,當時中國隊的技術不是太高,但只要能參賽,我們就覺得特別高興。”他們在看臺上舉著五星紅旗為中國隊助威,一位中國體委的官員看到后很震驚,在“國內運動員很少,在亞洲都排不上(名次),普通人不了解馬術”的大背景下,他沒料到竟有這般執著的馬術愛好者,于是激動地跑過來跟大家一一握手。

2003年非典期間,很多人閉門不出,在家里韜光養晦。但對于趙紅,這段時間卻是夢一般的日子,幾乎完全沉溺于對馬術的狂熱之中。彼時的趙紅已經辭職兩年,一心一意經商,然而非典令生意全部停擺。憋在家里不是趙紅的風格,外面又危機重重,哪兒都不敢去,只有馬場遠離市區,像世外桃源。當時,趙紅是北京石景山鄉村馬術俱樂部的會員,住在東四環的她每天都要驅車直奔西五環,就連周一馬場的例行休息也不放過。這段時間,趙紅跟專業運動員的作息時間同步,馬術技能也大有長進。

練習馬術的花費很可觀,需要請專業教練指導,一鞍時(45分鐘)的費用在200元~300元。騎馬時那種“既累又舒服”的釋放感讓趙紅著迷,“你得了解馬,馬跟人是一樣的,都有不同的性格,有的特別倔,有的傻憨憨的,有的跟你耍心眼……但你不可能戰勝它。最難的就是跟它心理的溝通,太難了,一生都學不完。”

在趙紅的“忽悠”下,她的弟弟也進入了這個圈子。奧運會期間,弟弟把工作辭了,因為他被中國馬術協會選中,可以作為國家技術官員派往香港馬術賽場執裁。賽事結束后,他重新找了一份在外企的工作,心里仍在活動,渴望將來從事與馬術相關的行業。“歐洲對馬術特別重視,已經比較普及了,現在就看中國的發展趨向,應該是很明朗的,屬于朝陽產業。”趙紅說。

就拿趙紅本人來說,這些年一直有自己的馬,買馬的價位也在水漲船高,“剛開始是幾千,后來到幾萬,現在這匹已經到了6位數”。最近,趙紅托圈內好友、29屆奧運會馬術盛裝舞步選手劉麗娜和其教練幫她在歐洲定下一匹馬。“我們非常了解對方,她知道什么類型的馬適合我。”

在馬圈,趙紅人緣很好,大家都叫她“紅姐”。“我就是比較熱心,只要是對馬好的事兒,我都愛張羅。”對馬術的愛好10年未曾間斷,這不但成為她生活中占有相當分量的一部分,而且改變了她的性情,“真誠、簡單,對人越來越寬容。”

“我把馬看成是孩子,它的眼睛很深情。馬有不同的思想,一直在不停地變化,我讀不懂它。”趙紅調出手機中愛馬的圖片靜靜欣賞著,眼帶笑意。

張童 洪毅:因馬結緣

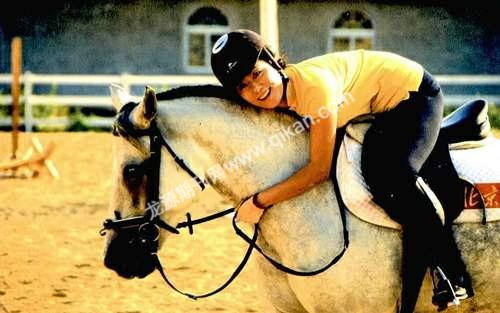

張童已經有10多年的馬齡了,如今就職于中國戲曲學院導演系,她的生活模式很固定:周一至周五工作,六日和寒暑假在馬場。

遙想當年,張童的騎馬啟蒙也是緣于壩上草原,那是1997年的事兒,她還不到16歲。一個圈內大哥覺得這個小姑娘馬感還不錯,“但有點盜馬賊騎法,挺危險的”。在他的推薦下,張童到北京香山紅葉馬場學了半年馬術,“主要學習輕快步、起站等比較基本的東西。”

剛開始接觸馬術,似會非會的時候癮頭最大,張童轉會到更為專業的石景山鄉村馬術俱樂部,拜教練紅權為師。學生時代的張童一到寒暑假就在馬場打工,清掃馬房,打理馬,做些雜活兒,加上俱樂部老板的賞識,她學習馬術基本上是半費。

表面看上去,騎手總是面帶微笑、氣質優雅、舉重若輕,而 “一分鐘”風光的背后絕對是“十年功”的磨礪。“騎馬的人幾乎沒有不受傷的。馬就像你的一個朋友,有一天突然翻臉了,帶來的是身心的雙重傷害。”在馬場,偶爾會聽到“嘭”的一聲,狼煙四起,馬在瘋跑,人已經滾鞍落馬、跌落塵埃。這種情況雖不是經常發生,但著實讓人印象深刻。

張童主練場地障礙,成績最好時得過俱樂部杯第二名。興趣、天賦,再有勤奮,張童漸入佳境,甚至產生了成為一名職業馬術運動員的念頭,但又舍不得大學主修的導演專業,后來漸漸想通,把自己定位在愛好者的位置上。“如果真的把愛好和工作放在一起,性質就變了。職業騎手的壓力很大,必須拿出成績來。我們就是玩玩,心態更好,更有助于提高。”

為什么馬術讓你如此著迷?張童沒有深想過這個問題,“說不清楚,就跟愛一個人似的。無法用語言來形容對馬和對這項運動的感情。”而這個圈子果真送給了她一個愛人。

2005年左右,由于奧運會自行車館的建設,石景山鄉村俱樂部所在場地被征用,該馬場與西塢馬場合并。9月,在一次俱樂部比賽過后的冷餐會上,張童認識了洪毅,介紹人跟洪毅打趣:“別看她歲數比你小,但卻是你的師姐!”相處了一段日子,張童心中只道,“相見恨晚。”8個月之后,閃婚。兩口子打認識、談戀愛就是在馬場,結婚了出現在馬場的頻率更高,“偶爾也會看個電影、打個球,只是調劑品”。一切都符合張童的心意,當初她在選擇男朋友的時候設了一個條件:男朋友必須愛馬。“如果他不喜歡馬,就無法理解我對馬的感覺,周末我肯定要在馬場呆著,他也不會支持我。”

2008年四五月份,夫妻倆購買了一匹10歲大的黑騮色騸馬,名曰“饞禪”。現在,張童更喜歡默默地看著老公訓練自家的馬,而她則退居幕后打理馬。“就好比家里有個孩子,女人照顧孩子的日常起居,老公負責教育。”

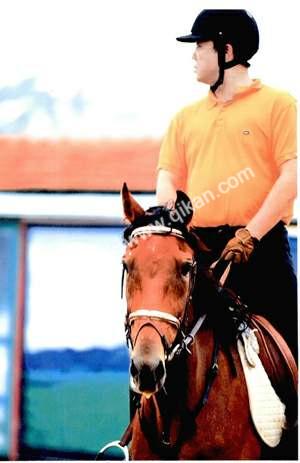

洪毅經營著一家印刷公司,近30歲才開始騎馬,也是因為“玩”才進入了這個圈子。洪毅身上有一個有趣的現象,“什么動物都怕,唯獨不怕馬”。從1999年初次接觸至今,洪毅始終保持著狂熱的狀態:幾乎踏遍了全北京所有的馬場;最多時養了19匹;每周至少4個半天到馬場訓練。“在北京馬圈,除了專業隊,能像我們這樣堅持的,超不過10個人。”

盡管近10年不間斷地練習馬術,但洪毅還是認為馬術是一項博大精深的運動,自己與馬之間無法做到很好的交流。“如果上學是12年制,我們現在的水平相當于小學2年級期中。”

“騎馬很危險,騎馬很費錢,慎重再慎重。”家人和朋友都曾反復跟洪毅談起。“現在,我養一匹馬一年的費用有幾萬塊。但它(馬術)有無限的吸引力,讓你沒法放棄。”洪毅如是說。

李勇鋼:馬術,人與馬溝通的藝術

李勇鋼的手機開機問候語為:“大智若愚,上善若水。”

“有的人認為馬總是呆呆地立在那里,很stupid(愚蠢)。其實,他們是不太了解馬。馬有它獨特的思想,物極必反、大智若愚。‘上善若水怎講?水總是甘居低位,現在人們常說的‘低調,道理就是源于此。而且洗盡塵埃,帶走污穢,留給你潔凈。馬和馬術就能帶給你這樣的胸懷。”李勇鋼一向認為,馬術是“術道合一”的樂事兒,屬于哲學范疇。

李勇鋼同樣是10多年前就喜歡上騎馬了,慢慢覺出這里面的奧妙——“不是那么簡單的事”。想要有效地控制馬,必須從單純的“騎”轉為更深層次的“術”。2005年底辭職之前,李勇鋼在某國際運輸代理有限公司任職,從普通的報關員做起,一路升到副總經理的職位。離職時,公司已經許諾要提升他為總經理,李勇鋼給出的理由特別簡單:“待遇沒問題,職位沒問題,發展空間更沒問題。但現在,我的思想觀念發生了改變,我希望后半生做自己喜歡的事,更要做有意義的事。”

從此之后,李勇鋼悉心經營的事情可以用4個字概括:馬術推廣。面向社會定期舉辦“黑美人”馬術論壇、提供免費團體培訓等服務。但他并不認同自己是圈內人的說法,認為自己仍屬于馬術愛好者。“職業,是以它為生存手段的。我不是。我做過很多事,都是公益的。”因此,當奧運會中國馬術隊騎手華天的母親夸贊李勇鋼在馬圈的好口碑時,他更正道:“我不是馬圈的,我是(馬術)愛好者。”

1996年,李勇鋼的工資差不多在1000塊上下,但也能每星期都騎一次馬,一次花掉100塊。可見馬術也并非傳說中的“貴族”運動,當然,此“貴族”僅狹義地理解為有錢。然而另一方面,李勇鋼又想樹立“貴族”意識——精神層面的、升華的。“馬是一個綜合體,讓你學會細心、耐心、愛心。從這個意義上來說,騎馬的人才是真正的貴族。”

成為“馬語者”是每個騎手的夢想,即懂得馬語的人。李勇鋼介紹,馬的語言其實就是一種肢體語言。“馬術,練的是交流和溝通的藝術,是用肢體語言與馬進行溝通,前提是彼此的信任。”

馬協一位秘書長曾經說過:“如果你能讓一匹馬倒退,說明這匹馬就信任你了。”因為馬的視角是330度,有30度是盲區,對于看不到的地方它一定心存恐懼。一旦聽從了騎手后退的指令,證明它必定充分信任對方,相信后面沒有危險。

在這個信任危機的時代,人與動物之間似乎更容易建立感情。李勇鋼心中的馬純粹且善良,但剛學騎馬的時候,也常常出現溝通不利的情況,“想快,打鞭子;想慢,拉韁繩。事實上,有時候,打鞭子,它不走;拉韁繩,它不停。”

“好的騎手,對馬沒有太多的動作,給馬的信號非常微小。好比開車,這么大的空間,只有扭動鑰匙才能啟動。”李勇鋼對老子“無為而無不為”的哲學思想深表認同,“無為,不是不做事。而是不做錯事。”

李勇鋼在學習馬術和馬術推廣中“找到了自己生活的目的和意義”, 日常開銷大多由積蓄維持。朋友勸他:“不要恥于談錢。” 為了馬術推廣的“可持續性發展”,李勇鋼開始為明天作打算,徹底跨入職業馬術圈,靠這個行業吃飯也許就是不遠的事。圈里圈外,有時也未必那么分明。

2009年1月1日,在某商業中心廣場的一次馬術推廣活動上,李勇鋼正在和觀眾進行互動。他認真地教授一位大媽如何用正確的姿勢喂馬吃胡蘿卜,寒冷的室外,他的快樂溢于言表。

從古至今,馬一直是人類忠誠的伙伴。從這些鐵桿馬術愛好者的故事中,我們看到了和諧與信任,這種溝通超越了物種的隔閡,超越了世俗的利害。

愛上它,就是一輩子的事。

編輯/麻 雯mawen214@163.com