海南再出發

趙靈敏

國際旅游島有三個層次:第一層是以旅游為由頭帶動區域開放,實行某些自由貿易區的政策,這是海南建立自由貿易區最具實質性的步驟;第二層是希望旅游帶動相關第三產業的發展,比如教育、醫療、文娛;第三層僅限于旅游業的開放。現在大概已經沒有幾個人記得海南是特區了,海南的未來還是在于自由貿易區的建設和完全的國際化。

從1988年建省至今,海南的發展經歷了一系列的風雨和波折。有10萬熱血青年跨越瓊州海峽“趕海”的火紅歲月,有GDP年增長40%的“跨越式發展”,也有1985年被官方定性為倒賣汽車物資的“汽車事件”,有1989年因為土地使用權出讓引發的“洋浦風波”,更有上世紀90年代初的房地產“泡沫經濟”和接踵而至的金融信用危機。其后,伴隨著改革開放重心的轉移,海南改革排頭兵的地位開始被人們遺忘,亞龍灣的碧水藍天,似乎已是海南的全部。

2008年開始,海南啟動了國際旅游島建設,這被認為是海南在沉寂多年后重新出發的新嘗試。在經歷了當初炫目而虛浮的大躍進之后,海南人開始平心靜氣地探索適合自身資源稟賦、實實在在、干干凈凈的發展新路。

而遲福林是國際旅游島概念的首倡者,在親歷了海南20年發展歷程中的困惑和矛盾后,他希望國際旅游島建設能成為促進海南新一輪開放的推手。因為在遲福林看來,海南20年最大的經驗就是,“開放的程度就是發展的程度”。

教訓可堪回首

《南風窗》:您如何評價海南過去20年的發展?

遲福林:海南在建省之前,是一個封閉半封閉的國防前哨,一個發展比較落后的邊陲小鎮,當初中央決定在海南建省辦特區,就是希望它能夠通過改革,通過體制創新迅速地發展起來。事實上,早在1980年和1983年,中央就兩次討論加快海南島開發建設,確定海南實行一系列“不是特區的特區”的優惠政策。在1987年前后進行建省籌備時,中央希望海南能在20年里完成“三步走”:在三五年里達到全國平均發展水平;10年內趕上國內沿海地區發展水平;20年里比肩臺灣等亞洲“四小龍”。

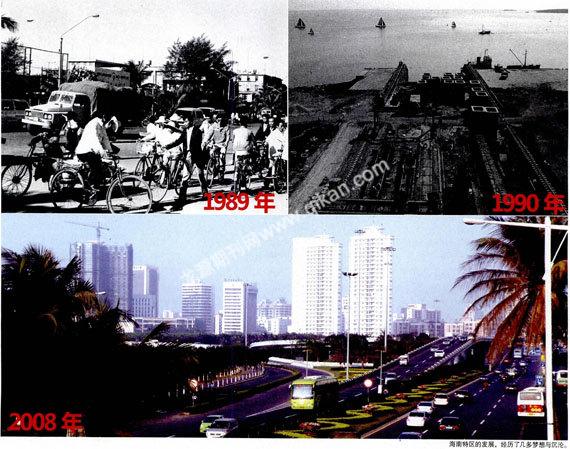

20年后的今天,海南和自己比,有了很大的進步。20年前,我剛去海口的時候,從自己觀察來說,沒有紅綠燈,每一家門口都擺一個小發電機,晚上睡覺,發電機震耳欲聾,要用棉花把兩個耳朵塞住。當時去的人特別多,海南接待條件非常有限,我們很多大學生,拿一張報紙、一個席子就鋪地而睡。后來我住在6樓,看著電視老鼠就爬上來了,因為沒有下水道。現在的條件當然已經今非昔比。但和上述的“三步走”目標相比,第一步都還沒實現,海南和全國的發展水平都還有差距。可以說,海南這20年成績很大,但沒有輝煌。

《南風窗》:海南建省時獲得了大量優惠政策,有些比深圳都優惠。比如1988年國務院先后下發第24、26號文件,其中提到,海南可以自由兌換貨幣;境內投資者自獲利年度起10年內不再補繳所得稅;土地使用權出讓一次性簽約最長70年,而深圳等地是50年。有這么多特殊政策,海南為什么沒能發展起來?

遲福林:海南建省20年的歷史,有這樣幾個發展階段:建省之初,中央是希望把海南推向國際市場,成為全國開放程度最高的地區之一。在1993年以前,人們都看好海南的發展,投資者大量涌入,那幾年海南GDP的年增長率在23%~40%左右。當時海南自身的設想是成為特別關稅區,類似于香港。從1989年到1992年,海南省委省政府兩次向中央國務院正式請求建立特別關稅區,我們幾個年輕人通宵達旦起草給中央的報告,很有勁頭。但因為1989年的政治風波導致的大環境的變化,特別關稅區最終沒有得到批準。

這一階段,出現了眾所周知、影響很大的“汽車事件”,本來國家允許海南免稅進口汽車作為交通工具,但很多單位把汽車倒賣到大陸賺錢,后來完全失控,當時海南沒有正式建省,這件事對海南的形象影響很大,使海南后來的改革進程發生了很大變化,也一度使廣東的改革開放受到很大的負面影響。之所以會發生這樣的事件,主要是因為當時海南太窮了,有急于致富的迫切心理,而相應的制度約束還沒有建立。它所帶來的具有普遍意義的啟示就是,任何改革都不能以對制度、法治的破壞為代價。

1993年開始,由于國家改革開放的重心已經轉移到上海,海南的發展進入了低潮,GDP的增長在4%~6%之間,在全國排名倒數第二,有人甚至提出海南應該同歸廣東。有兩個數字很說明問題:一是“九五”時期全國吸引外資金額增長了80%,而同期海南僅僅增長了百分之2.2%,相差近40倍。另一個例子是建省最初幾年,海南外來投資企業8400家左右,到“九五”后期,大概只剩下900余家,大部分外來投資企業走了。

2000年中國加入WTO之后,海南開始重新思考和規劃未來的發展,嘗試新的開放路徑。包括推出開放農業和旅游業的一系列措施:推動海南和臺灣的農業合作;旅游“落地簽證”政策和21國旅行團15天免簽證入境的優惠政策;開放航權,海口美蘭機場升級為國際機場,國際航班可以直接降落,有人將此次航權開放稱之為“中國民航史上力度最大的一次開放”。2000年以后,博鰲亞洲論壇影響日盛,一批大項目也落戶海南,海南的GDP增長在11%~13%之間,是一種恢復性的增長。

海南在有大量優惠政策的情況下為什么沒有發展起來,我想主要有幾個原因:第一是宏觀政策層面的,特別關稅區沒有批下來,這是一個歷史性的遺憾。海南是一個孤懸海外的島嶼,和大陸的物流與人流聯系皆不暢通,建設類似于香港那樣的自由貿易區或特別關稅區本來是最有潛力的一條路子。海南的地理位置決定了,海南的發展程度取決于它的開放程度。

第二是海南在發展方向上的爭論很多,但在很長時間里沒有定論。有的主張貿易突破,有的堅持無工不富,有的認為應該優先發展重化工業,有的認為旅游先行,還有一些人堅持認為,海南應該“吃小灶”,只要國家網開一面,允許建立賭場和紅燈區。海南很快就可以趕上東南亞國家和臺灣地區。長時間的爭論,失去了很多機會。

《南風窗》:在這20年里,旅游在海南經濟中的地位是怎樣的?

遲福林:建省之初海南的旅游很落后,在GDP中的份額是個位數,只有幾個小的旅行社,基礎設施也很落后。我所在的中改院,1990年代中期之前,接待的國家級領導人有上百個,他們到海南就住在這里,因為沒有其他合適的接待設施。1986年,海南曾經打算把亞龍灣的幾千畝地以每畝200元的價格出讓給霍英東發展旅游,霍都沒有接手。那時從國內來海南,真的有異國他鄉的感覺,因為發展水平完全不在一個層次上。在開發航權之前,到海南旅游的90%是國內游客,海南旅游很長時間根本就沒有國外的概念。而且就如我以上講

過的,對于要不要發展旅游,大家的意見不一致,沒有共識,因此投入也不足。

直到近些年,國際上興起休閑度假游的熱潮,環境和氣候因素在旅游中的重要性大大提升,海南優越的自然環境開始吸引了越來越多來自歐洲、韓國等地的外國旅客,很多國際性的旅游管理集團開始進駐海南,五星級酒店也越來越多,再加上博鰲亞洲論壇的影響力越來越大、提高了海南的國際知名度,海南旅游業獲得了大發展。海南政府也順勢而為,開始把旅游業作為主導產業來發展。目前,旅游和旅游房地產投資占了海南固定資產投資的80%左右。盡管還有人主張要發展重化工業,但整體而言,海南在發展旅游業上已經基本達成了共識。

以旅游,促開放

《南風窗》:您在2000年提出,海南要建設國際旅游島,何謂國際旅游島?

遲福林:我2000年提出國際旅游島的概念,是希望破解海南發展上的困局。海南在20年里曾經錯失了很多大開放的機遇,錯失了再造香港范例的機會。我希望通過,建設國際旅游島,推動海南實現成為自由貿易區的目標。

開放是一個多層次的概念,第一個層次是大格局的形成,第二是產業層面,第三是生產要素層面。在我的設想里,國際旅游島也對應地有三個層次:第一層是以國際旅游島為由頭,帶動區域開放,實行某些自由貿易區的政策,這是一個理想狀態,是格局上的改變,是海南建立自由貿易區最具現實性、最具實質性的一個行動步驟,應該盡量爭取;第二層是希望國際旅游島帶動與旅游相關的第三產業的發展,比如教育、醫療、文化娛樂等產業;第三層就僅僅局限于旅游業的開放,比如,大量地引進海外旅行社,提高旅游業的管理水平等等。

目前正在征求意見的國際旅游島總規劃,是由海南的旅游部門制訂的,主要的內容局限在第三層面即旅游業的開放上,產業開放的內容有一些,包括航空業和服務業的開放和設立免稅商場等內容,第一層面的開放基本沒提,這不免讓人遺憾。當然相關部門為了穩妥,局限性是難免的,但海南的未來還是在于自由貿易區的建設和完全的國際化。

《南風窗》:在海南的很多地方,旅游區的豪華和當地百姓生活的艱難形成了鮮明的對比;我昨天經過海口最大的商場,發現商場門口遍地垃圾,還有很多賣廉價商品的小販,您怎樣看待這些現象?

遲福林:和大力發展工業相比,旅游其實更能給老百姓帶來直接的實惠。因為發展工業主要是GDP導向,更多是為官員的政績服務的;而旅游業的發展首先惠及的是當地人;一顆椰子,在當地的農業市場最多賣一塊錢,有了游客,價錢就會高很多;有了高爾夫球場,自然需要球童和工作人員,雖然這些只是一般性的工作崗位,但畢竟促進了當地人的就業。

當然,從傳統農業社會發展到以旅游為主的現代社會,這是一個革命性的轉變,對當地人的生活和觀念沖擊很大。在過渡期間,傳統的落后的東西會大量暴露,傳統習慣也很難一下子改過來,只能想方設法縮短這個過程的陣痛。近些年,海南從外面引進了大量人才'和早年人來人往但流動性很高的情況相比,現在來的這些人大多都留在海南,沉淀下來。希望這些新人帶來的新觀念、新做法,能改造和提升海南原有服務業的水平。

《南風窗》:海南很多景區都強調高端和國際化,鮮有突出當地文化特色的。

遲福林:海南旅游原有的發展水平不高,所以在很長時間里,要通過國際旅游的發展來帶動、提升國內旅游的水平,用國際化標準來要求海南旅游。只有在國際化的過程中,在旅游的發展水平達到一定的程度后,保留當地文化特色才能被提上日程,就像在一堆外國人中間才能更了解到自己是中國人一樣,這個需要慢慢來。當然,海南旅游的未來歸根到底在于突出本土文化的特色,沒有特色是維持不了多久的。特區“特”在何處?

《南風窗》:海南是我國最大的特區,您覺得海南的“特”體現在何處?

遲福林:現在大概已經沒有幾個人記得海南是特區,特區對今天的海南來說只是名義上的。未來,海南的發展要取得突破,必須從這幾個方面著手:

首先當然是我一直念茲在茲的自由貿易區建設,目標是讓海南成為“自由島”。改革開放發展到今天,在原有的框框里打轉已經很難有突破,必須嘗試新的路徑。如果海南能建設自由貿易區,對全國范圍的改革開放也是一種貢獻。其次是在具體的發展模式上,不能再重復其他地方走過的加工貿易的老路,走這條路,海南只能追趕,難以超越,因此海南要探索以旅游為主導的服務業發展路徑,這將是海南在發展模式上的突破性貢獻。

第三就是環境保護上的突破。按照常規的路子,海南現在的碧水藍天很難保得住,所以海南也應該成為環境保護的特區,并在這方面加強國際合作。在環境問題日益突出的今天,這也是海南在全國的新探索。第四,充分利用海南立法權,推動制度創新,實現重大立法上的突破。第五,新時期的經濟特區不僅要加快推進市場化改革,更重要是推進社會體制改革,全面的改革推動社會的全面進步。我想,這幾條不僅對海南、對全國也有共同的價值。

《南風窗》:20年來,海南的社會政治環境已經發生了很大變化。在您看來,目前哪些因素在制約著海南的發展?

遲福林:海南資源豐富,生存不成問題,所以本土文化有一種惰性,盛行悠閑、享受,容易自我滿足。島外來的干部,時間長了也被同化,失去了銳氣。所以省委書記衛留成說海南要尋找新的東西,也就是進行新的觀念解放;另外就是政策體制上的突破,這不是海南本身所能解決的,而需要國家層面的大氣魄。

改革開放發展到今天,在原有的框框里打轉已經很難有突破,必須嘗試新的路徑。如果海南能建設自由貿易區,對全國范圍的改革開放也是一種貢獻。