旱象的拷問

澄 泉

農村水利基礎建設已有不小投入。但為什么稍遇旱情,農民又受災?去冬今春的旱象,拷問出我們在農田水利基礎建設中,還有許多實際工作要做。否則,天有不測風云,又一場大旱降臨,我們又將如何應對?

在過去3個月時間里,一場多年不遇的特大干旱持續襲擊了我國中部和北部15個省市區, 8個冬麥主產區(河北、山西、安徽、河南、江蘇、山東、陜西、甘肅)首當其沖,1.3億畝耕地的受災面積幾乎占據了我國冬麥種植面積的半壁江山。

現在旱象似乎暫時解除,但留給人們的思考還在繼續。

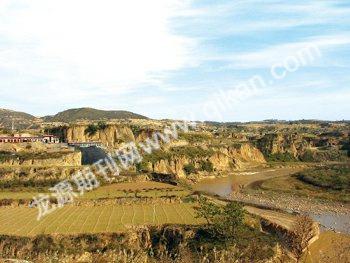

關中糧倉的無水之痛

盡管被譽為“八百里米糧川”的關中平原的農田水利設施相對比較健全,但在幾十年來少有的大旱面前卻同樣不能幸免。

2009年春節剛過,記者在戶縣蔣村鎮郝寨村看到,通過該村的一條南北走向石砌支渠早已經嚴重老化,渠壁上石頭之間用水泥勾的縫隙大部分脫落露泥,行水不暢、漏水嚴重。據當地村民介紹,用這條渠引水,水的利用率還不足60%,近一半都在沿途滲漏。

除了自然損毀,人為破壞灌渠的現象也屢見不鮮。在戶縣五泉村附近,記者就看到一段300多米的灌渠早已經不知道什么時候就坍塌了,而其他尚存的部分也被生活垃圾和糧食秸稈所堵塞。當地一位70多歲的老農對記者說:“過去農閑的時候,村集體都會組織大家疏通、維修水渠,如今農民都分田單干了,所以大家光知道用,卻沒有人來維護。”

2月20日下午,記者在蒲城4個縣辦抽水站之一的石羊抽水站看到,這里僅有的15臺銹跡斑駁的電機仍然在超期服役,這些建于上世紀70年代的機電設備是蒲城縣孫鎮、椿林、東陳等6個鄉鎮4萬畝農田輸水灌溉的心臟。

石羊抽水站站長劉金牛對記者的來訪感到驚訝,他表示:“若不是這場大旱,沒人會注意我們。”他介紹,這個抽水站屬縣上事業單位編制,職工工資由縣財政撥付,除了工資之外,用于工程設備維修的資金寥寥無幾。而石羊抽水站現有配套干渠51公里,斗渠120公里。其中28公里的干渠是水泥鋪就的U形渠,60公里的斗渠是抽黃工程的配套項目,這些都是灌溉用水率高的水利渠。剩下的是用水率低的土渠,由于滲漏損失過大,收回的水費比所用的電費還少,而損耗掉的水每年可擴灌至少3000畝地。

要將土渠全部改造成水利渠,需要幾百萬的投入,這對于每噸水僅盈利3分錢的石羊抽水站來說無異于天文數字。

劉金牛表示,假如正常的電機抽一噸水需要一度電,這里的電機則需要1.2度電。而除了能耗高外,漏電、漏水也時有發生,甚至有的零件損壞后,市場上還找不到配件。由于國家的抽黃工程澆地有限,舉步維艱的石羊抽水站仍然需要堅持運行。

據了解,石羊抽水站全部更新所需幾千萬資金,而抽黃工程要控制到這里所需成本比石羊站還高。事實上,除了老化的水利設施,漸漸消失的水源也正在威脅著當地農田的灌溉。蒲城的灌溉水源主要依靠抽取洛河水。可是,日益削瘦的洛河根本無法滿足灌溉。特別到了春、夏灌季節,洛河經常斷流,致使下游灌區無水可抽。

同樣,與蒲城隔洛河相望的澄城就更讓人擔憂了。除了幾條幾近斷流的河流外,當地幾乎沒有一個像樣的水利設施,即便是早些年興建的水庫也因為年久失修而處于廢棄狀態。記者發現,不僅僅是在蒲城、澄城兩縣,渭南大部分區縣幾乎都存在這樣的問題。

當地一位從事水利工作15年的工作人員表示,無論是水利設施老化還是農民種糧積極性不高,根本原因是投入不夠。相比一個農業項目動輒投入幾千萬,水利通常幾十萬、十幾萬還有幾萬的投入顯得微不足道。

水利的投入不是大江、大河的防洪上就是諸如抽黃工程、洛惠渠工程等國家大型灌溉工程上,那些為數眾多的中小水利工程則處于“上無資金建設,下無各地財政支撐”的尷尬境地。“農業套不上,水利也套不上,只能慢慢等了”。

陜西現有的2260萬畝水利設施面積中,其中抽黃工程等大型灌溉僅僅只能覆蓋1100萬畝,剩下的則需要中小型水利來解決,然而,陜西中小型水利設施的現狀卻不容樂觀。

“農田水利建設平時往往被人忽視,但真正遇到大旱年份,就發現目前的農田水利設施建設根本滿足不了需要。” 陜西省水利廳農水處副處長李坤說,“多年積累下來的水利‘欠賬亟須彌補,抗旱救災不應‘頭疼醫頭、腳疼醫腳,應做好長遠打算。”

對此,他建議,國家應當把農田水利納入國家公益事業范疇,實行農業和水利政策統一推進。

農田水利設施的隱傷

上世紀50年代我國農業灌溉擁有當時世界上最龐大的灌溉系統,隨著包產到戶和取消農村勞動積累工、義務工,這些集體水利工程大多遭擱置或荒廢。一項數據顯示:我國大型灌區骨干工程建筑物完好率不足40%,工程失效和報廢的逼近3成,導致個別地區可灌面積減少近半。直至2003年,中國19.5億畝耕地中,還有11.1億畝尚要靠天吃飯。記者了解到,即便是水利設施比較好的關中地區,多數老灌溉系統的引水能力也只有不足兩成了,而且很多村莊基本上就沒有水利設施。

據李坤介紹,目前陜西共建成各類小型水利工程82.7萬處(含水窖),其中小型水庫963座,占水庫總數的99%以上。而數量眾多的中小型水庫在防洪、灌溉、發電、城鄉供水和水產養殖等方面發揮著重要的作用,是當地防汛工程體系和水利基礎設施的重要組成部分。

然而,陜西現有的小型水利工程大多是上世紀六七十年代建設的,經過多年的運行,目前老化失修嚴重,工程和設備都在超期服役、帶病運行之中,效益不能正常發揮,灌溉面積逐年減少。而由于數量大,病險隱患多,這些設施早已不能適應當前經濟社會發展的需要了。

之所以出現如此現象,主要是因為自1984年分級辦水利后,國家每年對農田水利的投入多半在大型灌區上,對中小型水利工程投入不足造成的。

目前,現有政策沒有專項資金用于中小型灌區農田水利建設,在“上無資金建設,下無各地財政支撐”的困窘下,這些建于上世紀70年代的工程帶病運行,不僅加大了運行成本,更造成了失灌面積逐年增加,甚至一些無水澆地的農民干脆棄耕撂荒。

遺憾的是,目前大型灌區并不能覆蓋所有耕地,陜西有2260萬畝水利設施灌溉面積,而寶雞峽、抽黃工程等大型水利工程覆蓋不到二分之一,尚有一半多的水澆地需要中小型水利工程灌溉。

雖然從2005年開始,國家開始實施“民辦公助”小型水利工程建設,先后支持陜西小型水利建設資金1.4億元,而且陜西省財政也開始從2006年每年也拿出1億元用于基本農田和小型水利建設,但這些遠遠不能滿足農業生產對小型水利工程的需求。

采訪中,一些農民表示,水利設施修得越好,農民們保護得也就越好;水利設施破損越嚴重,大家就越不珍惜。

補救建設為時不晚

陜西省水利廳廳長譚策吾也在2009年2月份召開的陜西省水利工作會議上指出,中、省出臺的擴大內需促進經濟平穩較快增長的政策措施,是非常時期采取的重大措施,把以水利為重點的農村民生工程和農村水利基礎設施建設擺上了更加突出的位置,投資規模和范圍進一步擴大,是一次十分難得的重大機遇。

各級水利部門要抓住機遇,用足用活政策措施,以創造的精神和超常規的思路,全面掀起新的水利建設熱潮。特別是對2008年第四季度新增投資水利建設的大型灌區續建配套、農村飲水、病險水庫、渭河治理、水保生態等五大類項目,進一步夯實責任,倒排工期,組織參建多方,爭分奪秒抓好項目實施,確保在2009年3月上旬全面完成新增投資建設任務。

陜西省水利廳專門編制了《全省小型農田水利建設五年規劃》,該《規劃》明確了“十一五”期間陜西興修基本農田、興建小型水利設施的指導思想、目標任務和工作措施,為指導和規范全省農田水利建設提供了重要依據。

應該說,近年來陜西一直把農田水利建設擺在服務“三農”、推進社會主義新農村建設的重要位置來抓,堅持連年開展夏季和冬春農建會戰不間斷,并把灌區節水改造作為一項根本性措施,精心組織實施關中九大灌區利用世行貸款改造、大型灌區續建配套等項目,工程建設規模大、質量高、效益好,關中灌區“三修兩清一綠化”已形成制度。

按照“爭取國家補助一部分、省市縣鄉各級財政拿一部分、群眾‘一事一議投一部分、吸引社會資金籌一部分”的思路,陜西在農田水利建設方面逐步走出來一條新的路子。尤其是各地通過產權置換和市場開發,吸納社會資金辦水,并將各類用于農村水利建設的資金整合使用,提高了投資效果,對全國來說都有著很強的借鑒意義。

但這次旱象拷問出我們在農田水利基礎建設中,不能僅僅停留在已有的成績中,農村還有許多實際的工作要做。否則,天有不測風云,又一場大旱降臨,我們又將如何應對?