婁婧事件:拒絕網絡暴民

王 軍 曹曼文

上海“黑女孩”走紅網絡

婁婧是上海東方衛視2009年《加油!東方天使!》上海賽區5強選手。出生在上海的她就讀于上海戲劇學院播音主持專業,與眾不同的是,她有著一身黑色的皮膚。

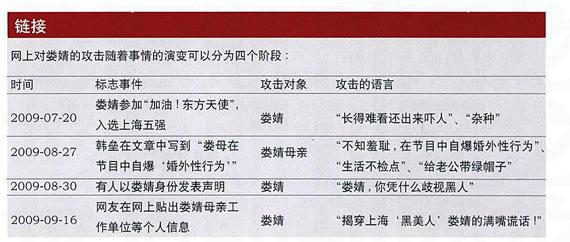

自從7月20日,婁婧入圍《加油!東方天使》上海賽區5強后,網絡上關于她的爭議和謾罵就不曾間斷。8月27日,新聞晚報記者韓壘的文章《巧克力女孩身陷“罵海”婁婧:勿以膚色論英雄》稱婁婧的母親在結婚后,與一名黑人發生關系,黑人回了美國,留下婁婧的母親和腹中胎兒。這段“與美國黑人的婚外性行為”迅速傳播開來,引起部分觀眾的反感情緒。網上除了對婁婧母女兩人的辱罵之外,在上海本地知名的論壇寬帶山社區還有網友以婁婧之名發表聲明,聲明中的條款又引來對婁婧種族歧視的罵聲。之后,在該網站有網友將婁婧父母親的單位、單位地址、職務帖出,嚴重侵害婁婧個人隱私。

這件事不僅在國內引起軒然大波,甚至美國時代雜志網站在9月23日也報道了這個事件。文章指出中國人對膚色極度在意,對混血兒缺乏包容。婁婧被中國人咒罵的原因在于膚色,婁婧在多數中國人眼中不被認為是“真正的”中國人。

如何更好地維權

婁婧和其母親認為,《新聞晚報》未經采訪就捏造所謂的“身世”報道,嚴重侵犯個人隱私,并于10月22日向法院提起訴訟。筆者認為,經歷了近兩個月的風波,這件事情已經不單純是一場網絡的鬧劇,對于婁婧來說,她和她母親被網民詆毀,謾罵;她的姓名被盜用,在網上發表聲明;她的私人信息被網友“人肉搜索”,她的正常生活已經受到影響,婁婧的隱私權、姓名權和名譽權都受到侵害。

東方衛視在節目中只說了這么一句,“她出生在一個單親家庭中,其美國父親在不知道她母親已經懷孕的情況下,因為種種原因離開了中國”,就被記者和網友演繹為一段中國女人和美國黑人的婚外性行為。婁母稱,節目方曾有人去婁婧家分別背對背采訪了她和婁婧的外婆。這個人就是新聞晚報記者韓壘。韓全拒絕透露消息來源,但是強調說,自己寫的東西絕不是來自道聽途說。

如今,婁婧和其母親已經以侵害隱私權為由,請求法院判令這家報紙通過相關媒體向她們賠禮道歉、恢復名譽、消除影響,賠償精神損害賠償金5萬元,并承擔相關公證費、律師費和訴訟費用。

這個帖子最早來自于中華網論壇網友“清風徐徐來”,隨即被各大論壇轉帖,帖子中涉及了婁婧父母的婚戀情況、父母工作單位、職務、以及單位地址,不論是網民的邏輯分析,還是獨家內幕,這種信息屬于婁婧的個人隱私。隱私分為:私人信息、私人活動和私人空間。這些信息已經涉及到婁母的私人信息中的工作單位、職務、工作地址,以及私人活動中的家庭生活。而且這些信息是個人的、私密的、對社會不會造成任何危害的信息。在未經婁婧本人同意下,它的散布已經對婁婧的生活產生極其負面的影響,已經足夠形成侵犯隱私權。

我國把侵害名譽權行為分為兩種方式,侮辱和誹謗。誹謗的主要特征是以理性的方式歪曲事實、虛假陳述,侮辱的主要特征是不講道理的辱罵和丑化。由于我們不知道記者在網站上公布的婁婧身世、網友在網上貼出的婁婧父母單位是否屬實(即使是事實也侵犯隱私權),但網民用極其激烈的言辭對婁婧及其母親在客觀上進行不講道理的辱罵,構成了降低其社會評價的事實,所以侵犯了她們的名譽權。

我國關于名譽權的法律規定主要有:1987年《民法通則》第101條:“公民、法人享有名譽權,公民的人格尊嚴受法律保護,禁止用侮辱、誹謗等方式損害公民法人的名譽。”第120條規定:“公民的姓名權、肖像權、名譽權、榮譽權受到侵害的,有權要求停止侵害,恢復名譽,消除影響,賠禮道歉,并可以要求賠償損失。”新聞傳播活動中發生的侵害名譽權行為,如果其社會危害性達到一定嚴重性就可能構成犯罪,這就是侮辱罪和誹謗罪。但從客觀上來看,記者韓壘和網友只是一般侵權行為,并沒有構成犯罪的嚴重性。

綜上所述,筆者認為,婁婧除了狀告韓壘侵害隱私權意外,還應向侵害她權益的網站討說法:

一是以書面形式通知中華網論壇,該論壇帖子“揭穿上海‘黑美人婁婧的滿嘴謊話!”為最早的對婁婧隱私的披露帖,隨即被各大論壇轉帖,對婁婧的名譽產生了極大的侵害。婁婧應要求中華網論壇刪除該帖,并發表道歉聲明。

二是以書面形式通知寬帶山論壇,該論壇里很多帖子對婁婧母女的人格尊嚴進行侮辱性的攻擊、誹謗,而且還有人假冒婁婧的名字發表不實聲明。婁婧可以要求該網站立刻封殺假“婁婧”的ID,刪除侵害她名譽權的帖子,發表道歉聲明。

三是如果論壇不合作可以考慮提起訴訟,以其侵害隱私權、姓名權、名譽權為由,請求法院判令二網站封殺假不實ID,刪除侵害她名譽權的帖子,發表道歉聲明,并賠償精神損失。

拒絕網絡暴民呼吁寬容社會

婁婧事件又是一起網絡侵犯隱私權、名譽權的案例,這種案例隨著網絡的普及和人肉搜索的興起已經屢見不鮮了。受害者或多或少都在生活中、精神上受到不小傷害,即使通過法律手段維護了自身合法權益,但是覆水難收,對人的心靈造成的傷害是無法用金錢彌補的。在面對網上紛繁的信息時,一方面我們網民需要增加自己的辨別能力,不能見風就是雨,幫助造勢者一同傳播虛假信息;另一方面,網站需要進行嚴格的管理和審查機制,事前預防和事后的補救工作同樣重要。

婁婧事件與一般的網絡侵權案件的不同在于,主角本身是一個黃種人和黑人的混血,而且很有可能是婚外性行為的產物,對她進行指責、漫罵的網民基本上都是沖著這兩點去的,網民的這種不成熟的心態也從某種程度上反應了我們的傳統文化和保守思想。

“暴民”在《現代漢語詞典》的解釋是:“參與暴動和暴亂的人”,而“網絡暴民”如果直譯過來則應是網絡上參與暴動和暴亂的人,就像婁婧事件中對婁婧母女惡毒的辱罵的一些網友。

研究網絡暴民,首先要研究的應該是網絡活動中的意見領袖。意見領袖是指在人際傳播中經常為他人提供信息,同時容易影響他人意見的人。他們往往是能夠接觸較多的信息,并且有一定的社會威望。婁婧事件中首先將婁婧身世的猜測報道出去的記者就可以算一個輿論領袖。雖然韓壘的文章《勿以膚色論英雄》措辭嚴謹,都是用“據悉”、“據網友推測”開頭,但網上的、被大家接受和討論的版本幾乎全部都是這個記者“據悉”的版本。由此可見,記者在行使自己的新聞傳播的權利的同時,應該意識到自己所傳達的內容對別人是否會造成傷害。因為這種傷害是無法補救的,消息一旦發出,不知情的公眾就會“寧可信其有”,用所謂的“道德審判”代替了法律制裁,再發表文章補救也是枉然。

其次,網絡環境是社會這個大環境的縮影,一個寬容的社會環境才能造就一個寬容的網絡環境。如今,網絡暴民已經成為“中國特色”,甚至引發海外媒體的關切。《紐約時報》、《國際先驅論壇報》和《南德意志報》等歐美報紙相繼刊發報道,質疑中國網民的做法是對個人權利(隱私權、情感和生活方式選擇權等)的嚴重侵犯。只有從根本上對他人的人身權利尊重,不以披露他人隱私、揭傷他人傷疤為樂(當然,那些與社會公共利益相關的隱私除外),才能理智的看待很多網上的不實消息、寬容的看待別人的缺點與缺陷,我們才會擁有一個更加善良、寬容、自由的網絡環境乃至社會環境。