上海市楊浦區2001—2007年麻疹流行病學分析

梁秀芳 陸梅英 王芳

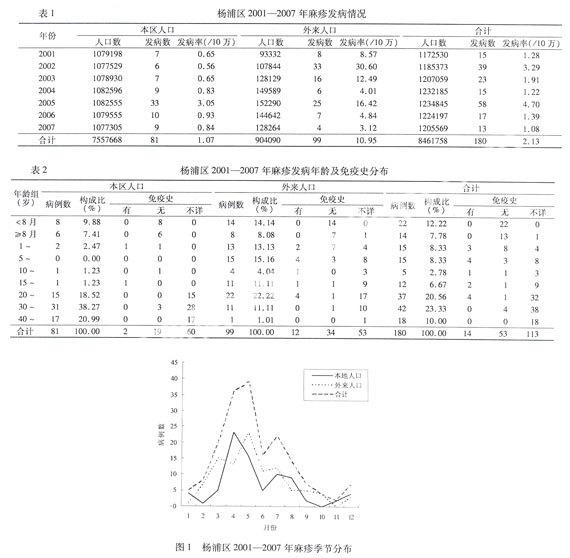

摘要:[目的]了解上海市楊浦區麻疹流行病學特征,為加速控制和消除麻疹提供相關依據。[方法]對上海市楊浦區2001-2007年麻疹疫情資料進行描述流行病學分析。[結果]上海市楊浦區2001-2007年麻疹發病180例,無死亡病例,平均年發病率為2.13/10萬,外來人口發病率是本區人口發病率的10.23倍;3-8月發病人數占總病例數的81.67%;男女發病率之比為1.34:1;15歲以下兒童占總發病數的39.44%,20歲及以上成人占總發病數的53.89%。本區人口病例以成人為主,20歲及以上病例占77.78%;外來人口病例以兒童為主,15歲以下兒童占54.55%。無免疫史、免疫史不詳者分別占總發病數的29.44%、62.78%。[結論]控制和消除麻疹重點應加強對外來人口的管理,提高麻疹疫苗及時接種率和2劑次免疫率;加強麻疹監測,開展成人麻疹疫苗加強免疫工作。

關鍵詞:麻疹;流行病學;分析

中圖分類號:R 511.1文獻標志碼:B

為了解上海市楊浦區麻疹流行病學特征,為加速控制和消除麻疹提供相關依據,我們對楊浦區2001-2007年的麻疹發病情況進行了分析。

1材料與方法

1.1資料來源

疫情資料來自法定傳染病報告系統和麻疹監測系統,以麻疹監測系統資料為主,主要包括疑似麻疹病例個案調查表和實驗室血清學檢測結果。本地和外來人口資料由區公安部門提供。2001-2007年傳染病平均漏報率為0.38%,無麻疹病例漏報。

1、2實驗室檢測方法采用酶聯吸附試驗(ELISA)捕捉法檢測麻疹IgM抗體,檢測試劑由上海市疾病預防控制中心(疾控中心)提供。區疾控中心麻疹實驗室完成最初血清學檢測工作,部分標本由上海市疾控中心麻疹實驗室完成復核。

1.3診斷和分類

采用《上海市麻疹監測方案》中的規定作為麻疹病例診斷與分類依據。

1.4爆發定義

以平均潛伏期內同一居住地或同一集體機構內發生2例及以上麻疹病人即為爆發。

1.5統計分析

對所有數據采用Excel 2003、SPSS 12.0軟件進行資料處理和統計分析。

2結果

2.1疫情概況

楊浦區2001-2007年共發生麻疹180例,平均年發病率為2.13/10萬,無死亡病例。本區人口共發生麻疹81例,平均年發病率為1.07/10萬,除2005年外,發病率持續控制在1/10萬以下,持平穩態勢。外來人口共發生麻疹99例,平均年發病率為10.95/10萬,是本區人口發病率的10.23倍(表1)。

2.2流行病學特征

2.2.1年齡分布2001--2007年本區人口麻疹發病率以1歲以下兒童最高,其中<8月齡兒童為53.14/10萬,8月齡~1歲兒童為55.80/10萬。其次為30~39歲成人,發病率為3.85/10萬。5~15歲兒童發病率最低,為0.18/10萬。

年齡構成分析,本區人口以20歲及以上成人為主,占77.78%,外來人口麻疹發病以兒童為主,15歲以下兒童占54.55%。外來人口麻疹病例中<15歲兒童所占比例是本區人口的2.60倍(表2)。

2.2.2性別分布180例病例中,男性107例(占59.44%),發病率為2.42/10萬,女性73例(占40.56%),發病率為1.81/10萬,男女發病率之比為1.34:1。

2.2.3季節分布全年各月均有發病,但有明顯的季節性,3—8月為高峰,共占總病例數的81.67%,其中4-5月的病例占總病例數的41.67%(圖1)。

2.2.4地區分布2001-2007年全區10個街道(五角場、殷行屬城鄉結合部街道)均有發病。本區人口發病率居前3位的依次為長白、江浦、五角場街道,發病率分別為1.96/10萬、1.69/10萬和1.51/10萬。外來人口發病率居前3位的依次為江浦、控江、五角場,發病率分別為19.67/10萬、19.22/10萬和13.74/10萬。各街道外來人口發病率明顯高于本區人口。

2.3免疫史

上海市現行的麻疹疫苗(MV)免疫程序為8月齡初種,4歲復種(2006年3月1日始改為18~24月齡)。180例麻疹中,無免疫史、免疫史不詳者分別占29.44%、52.78%。未達初免月齡占12.22%,8~11月齡病例無免疫史的占92.86%,1~14歲病例無免疫史的占34.29%,免疫史不詳者占42.86%(表2)。

2.4麻疹爆發疫情

2001-2007年發生3起麻疹爆發,共22例。分別發生于2002年3-6月,2003年9-10月、2007年6月,2起19例發生在城鄉結合部外來人口集聚地(國家尚未開發的機場空地),1起3例發生在同一單位和鄰居。8歲以下兒童17例,無免疫史者占58.82%,免疫史不詳者占29.41%。30歲以上成人5例,免疫史均不詳。對爆發病例采血檢測麻疹IgM抗體均陽性,風疹IgM抗體陰性。

3討論

楊浦區2001-2007年本區人口麻疹發病一直處于低水平狀態,除2005年疫情隨全市疫情上升外,各年疫情持續控制在1/10萬以下。外來人口麻疹發病率呈鋸齒型態勢,2002、2003年發病率分別達30.60/10萬、12.49/10萬,2005年隨著全市及周邊省市疫情的上升,發病率達到16.42/10萬。

外來人口發病高峰期與春節、清明、農忙時機外來民工和無麻疹免疫史的流動兒童大量涌入,居住衛生環境差,人口密集有關。

2001-2007年麻疹發病年齡呈兩極特征,<8月嬰兒占總病例數的12.22%,20歲及以上成人占總病例數的53.89%,與王秀蘭報道的在疫苗時代,麻疹發病年齡出現向兩極移動的現象一致。與李黎等報道的<8月齡嬰兒麻疹病例構成比超過10%相符,主要是由于胎傳抗體較少或過早消失所致。育齡期婦女的免疫力是通過人工自動免疫獲得的,麻疹抗體水平較低,不如自然感染的高,當其他年齡組人群的免疫屏障尚不足以阻斷麻疹病毒傳播時,<8月齡嬰兒也因暴露而發病。<8月齡嬰兒發病也可能與醫院內感染,許多未接種MV的兒童因到醫院就診而感染了麻疹有關。

本區人口中1歲以下兒童麻疹發病率最高,且均無免疫史。病例年齡構成以成人型為主,20歲及以上病例占77.78%,是眾多高接種率國家所存在的共同現象。可能是過去初免時所用疫苗劑量、冷鏈條件影響效價穩定性和免疫成功率,使其成為易感者。外來人口麻疹病例主要以兒童型為主,15歲以下兒童占54.55%,其中8月齡~14歲可預防兒童病例中,無免疫史者占42.50%,免疫史不詳者占40.00%,提示應加強外來人口集聚地摸漏補種工作,提高MV接種率。

麻疹是人類繼消滅天花、脊髓灰質炎后第三個要消除的疾病,2006年衛生部出臺了《2006-2012年全國消除麻疹行動計劃》,目標是到2012年全國無本土麻疹野病毒傳播,麻疹發病率控制在<1/100萬(不包括輸入病例),任務非常艱巨。為加速控制和消除麻疹,根據衛生部《2006-2012年全國消除麻疹行動計劃》要求,結合楊浦區麻疹流行病學特征,提出以下建議。

3.1增設接種點

在外來人口集聚地,增設預防接種門診點,擴大服務半徑,避免外來兒童家長由于對本地情況不熟,不知道預防接種門診在哪里,或不愿意花大量時間去較遠的預防接種門診給孩子接種疫苗,提高MV的及時接種率和接種質量,減少8~11月齡兒童因不能及時接種MV而發病。

3.2查漏補種

在鞏固和保持常規免疫接種率高水平的基礎上,1年6次(4個季度、春、秋入學時)對外來流動兒童(包括外來學生)全覆蓋開展MV查漏補種工作,結合脊髓灰質炎強化免疫活動,開展8月齡~14歲外來兒童MV強化免疫,并對外來兒童實行憑證入學制度,以消除零劑次,提高2劑次接種率。

3.3開展成人麻疹疫苗接種

將20~39歲既往未患過麻疹的兒童家長作為MV接種對象,在查漏補種和前來接種門診辦卡時進行麻疹疫苗的加強免疫,提高這部分易感人群的免疫水平,控制成人麻疹。在大學新生入學和以外來民工為主的大型企業招工體檢的同時接種麻疹疫苗,以有效預防和控制麻疹的爆發。開展對20~30歲未育婦女麻疹疫苗加強免疫,提高未育婦女的免疫力和胎傳抗體,以減少8月齡以下不可預防兒童的發病。

3.4加強麻疹病例監測

臨床醫生發現病例后,要及時報告。防疫人員要及時進行流行病學調查,采取病人隔離,密切接觸者應急免疫,健康教育等有效措施,做到“人到疫情止”。