金融危機推動產業西進

周 勵

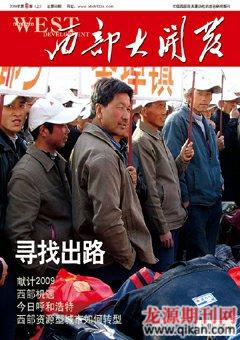

席卷全球的金融危機依然在向更深的層面蔓延,這促使國際資本、中國資源、成本市場、宏觀政策等方面加速流動與整合,種種跡象表明,金融危機也在迅速引導中國產業轉移的梯度在向西部推進。

作為西部大開發的橋頭堡,陜西上上下下正在多方發力,各個經濟技術開發區和產業園區的項目建設加速推進,裝備制造、能源化工、高科技、文化旅游、綠色資源等優勢產業,試圖借金融危機下東部產業加速西進之機,實現陜西大開發的新突破。

產業西進潮涌陜西

2009新年伊始,中國北車集團便氣勢軒昂,高舉西進陜西之大旗。1月8日上午, 北車集團與西安市政府簽署了戰略合作框架協議,在原有10億元投資的基礎上,再追加60億元。

中國北車集團自2000年進入西安,已先后累計投資10億元,今年的擴大規模再次入駐,充分證明了西安良好的工業基礎,也顯示了在金融危機下,陜西承接東部產業西進的巨大優勢。

根據這項計劃,此筆共計60億元的投資,將在未來6年內分步實施,到2015年,規劃建設的兩期工程將會全部完成,投產后可實現年銷售收入100億元。到那時,西安將是國內最大的現代化軌道交通和風電裝備的研制基地。

在當前金融風暴彌漫的情形下,作為我國最大的軌道交通裝備制造企業的北車集團,在西安的這次大手筆,無疑成為西安市政府牛年初始的一件喜事。為了與中國北車集團建立長效溝通機制,西安市政府已經在西安經濟技術開發區管委會,成立了“中國北車西安產業基地發展領導小組”。

隨著西安工業化步伐的加快,以裝備制造業為主導的先進制造業,已經成為西安新的重要的經濟增長點。而北車集團的牛年西進之舉,只是陜西承接東部省份產業轉移的一個典型例子。而2008年12月2日在深圳舉行的陜深企業合作座談會上,西安市簽約了8個項目,迎接東部投資總額達88.33億元。

據陜西商務廳數據,在此之前還有南京聯創投資40億元,在西安高新區建設軟件外包基地和城市信息化項目;中興新通訊攜手美國萊姆納投資15億元建設環保設備產品研發生產基地;深圳華為投資18億元建設全球交換技術支持中心及軟件工廠;神州數碼投資10億元建設國內最大的軟件與服務外包基地;中興通訊投資建設國內最大通信產品研發及生產基地等。

同時,記者還了解到,自2007年以來,珠三角、長三角、環渤海三大區域在陜投資規模都在逐年擴大。其中,廣東、江蘇、福建到位資金排名前列;而從產業結構來看,機械制造、能源產業、商貿、房地產、建筑建材、電子通信等產業已成為在陜的投資熱點;此外,龍頭產業、集約型大項目及產業鏈項目也相對增多。

“當經濟比較發達地區需要進行產業結構調整升級時,一些產業轉移就必然出現,而西部地區無疑是最好的承接地。”西北大學經濟管理學院副院長、博導趙守國教授如此解釋。

在金融危機下,受資源、勞動力成本、環境、市場及國家政策等綜合因素影響,東部發達地區資本向外擴張的需求必然會更強烈,長三角、珠三角、閩南地區大批產業加速西進成為必然。

承接西進,陜西要有所選擇

“主動承接發達國家和東部地區的產業轉移,大量吸納各種生產要素,才能真正實現建設西部強省的宏偉目標。”陜西省副省長景俊海曾這樣強調。

作為西部橋頭堡,陜西擁有資源優勢、科技人才優勢和產業優勢,同時還具有地域優勢,這為承接東部產業西進和產業擴散,提供了十分有利的條件。事實也一再證明,陜西的裝備制造業、能源化工、高科技等幾個支柱產業,都是承接東部產業轉移的優勢和重點。比如裝備制造業因為國有企業比較多,汽車零部件、機床、高壓輸變電、鼓風機等等都比較占優勢。而電子及連接器企業在全國都是數一數二的,能源化工則具有后發優勢,陜南的茶葉、蠶絲、藥材等農產品有利于綠色食品和中藥材的開發和加工,這些都可以形成一些優勢的產業園區。

但另外一些專家對此卻不甚樂觀。西北大學中國西部經濟發展研究中心副主任徐璋勇教授就說:“陜西的發展速度并不盡如人意,盡管單從靜態因素來看,陜西的競爭力能夠排在第二、三位。但衡量一個地區產業轉移情況的要素,基本上有三個:第一就是投資額,包括本地投資和外地投資;第二就是企業數量,主要是每年新增的情況;第三就是項目的規模。這三個因素是觀察一個地區產業轉移形式最為直觀的因素。”

西北大學中國西部經濟發展研究中心正在編制《西部經濟發展報告2009》,該報告從農村、特色產業、金融、環保、企業、科教和對外開放程度等進行分析,對西部地區各省、區、直轄市的競爭力情況,建立起一本完整的“檔案”。

而根據這些競爭力要素指標顯示,西部地區發展速度最快的內蒙古、四川、重慶等地的競爭力較強,而陜西在其次。無獨有偶,在此問題的研究方面,由中國社會科學院與國內著名高校、國家權威統計部門和地方科研院聯合完成發布的《2008年中國城市競爭力報告》中顯示,無論是綜合競爭力,還是人才本體競爭力、創新環境競爭力、企業本體競爭力、商務環境、公共部門等等分項指標,作為陜西經濟最為發達的省會西安,沒有一項進入前十名。

可喜的是,陜西政府已經敏感地意識到了這個問題,在2008年8月,拿出了規劃,出臺了第88號文件。這個文件對于應對金融危機、迎接產業西進是比較及時而準確的。

陜西2008年第88號文件要求,各地區要積極承接國際國內產業轉移,經過3~5年努力,全省累計承接產業轉移項目達到5000個,引進省外資金突破3000億元,初步形成20個工業產業集群,100個具有一定規模、產業協作配套、基礎設施完善的工業園區,形成具有較強競爭力的產業體系。

這項規劃明確提出,陜西關中地區將重點發展高新技術、裝備制造業、航空航天、現代服務業、文化旅游等產業,吸引外資,促進發展;陜北依托豐富的礦產資源,打造能源重化工基地,加快推進與陶氏集團等大型企業的合資開發項目;陜南綠色資源得天獨厚,重點在中醫藥、綠色植物等方面吸引外資,建設綠色產業基地;渭北高原以其獨特的地理氣候優勢,重點吸引外商投資于農業種植及農產品加工業。

如此,陜西在產業優勢獲得政府明確的這一重要步驟完成后,從2009年開始真正精心打造承接東部產業西進的一批產業園區,目標就是“吸引大企業、大集團、大項目”的加快落戶。

而在金融危機期間,國家相關部委都在出臺各項支持產業西進的相關政策,也給陜西承接東部產業轉移增加了足夠的信心。

同時,陜西省除了要加強硬件基礎建設外,未來幾年的主要工作還是要加強軟環境建設,計劃將用兩年時間,努力打造出有吸引力的各具特色的引資格局。

正像趙守國教授所認為的那樣,針對東部產業轉移的趨勢,陜西如何更好地承接這次大規模的產業西進,這并不是簡單意義上的東部工廠和東部市場的遷移;對欠發達的西部省份陜西來說,對產業西進的承接,不僅僅只是為了要提高擴大投資額,而要對一些新入項目進行嚴格把關,必須挑挑揀揀;在產業升級的基礎上,應該積極吸收新的生產力,最終目的是要形成產業關聯轉移,聚集發展,建成更具發展潛力的產業集群,這樣才能更有利于陜西未來的長效發展。

迎接產業西進切忌“錯位”

積極迎接產業西進,是陜西參與國家擴大內需、保增長、促消費的新一輪發展的大角逐。同時,萬不可忽視的是,就目前陜西承接產業西進的情況來看,仍然存在著許多不盡如人意的地方。

“陜西期望的產業和東部欲轉移的產業,目前還存在有‘錯位現象。”趙守國教授認為,東部地區目前轉移到西部地區的多是對環保要求低、生產成本高、需要大量勞動力而技術含量又不高的產業;西部地區在承接過程中,東部項目主要是依靠西部土地、勞動力等資源優勢,滿足資方降低成本的目的。

因而,針對西部有些地方政府引資的一個“法寶”,依然是土地價格和稅收優惠,更有不少“為規劃而規劃”的引資項目。趙守國指出,按照“搞規劃—建工廠—引進設備—等待市場”的模式,承接產業西進,發展西部,這恰恰違背了經濟發展的規律,后果是很危險的。

“現在土地多,以后土地沒有了怎么辦?現在資源多,以后資源開采完了怎么辦?”此種情況不能不讓人憂慮,這是許多經濟學家紛紛向政府呼吁需要特別重視的問題。

另一方面,“在東部進行產業西進的過程中,一些被東部淘汰或政府強行關停的高污染、高耗能企業,也會在這次轉移中隨之而來。在這一點上,陜西一些地方政府以前的‘縣域經濟已經很落后了,不應該設置過多的框框,只要能增加地方財政收入,都能納入招商引資之列的觀念,一定要堅決鏟除。”趙守國教授對此強調。

曾經的“環境污染沒有關系,先發展經濟,經濟發展上去后再拿錢治理污染也劃得來。”這樣的言語,以前經常可以在陜西各地方政府招商局官員口中聽到。正因為這樣的環保意識,西北地區曾經重要的“煤都”銅川,曾興起一大批浪費資源、污染環境、工藝技術落后的“小煤礦、小電石、小造紙、小煉鐵、小石灰”企業,造成銅川市區粉塵污染嚴重,一度成為“衛星上看不見的城市”。

對此“有切膚之痛”的銅川市委書記吳前進曾表示,“寧可發展慢一些,也不能隨隨便便給污染開口子”。據了解,為了確保銅川環境不再陷入以往的惡化局面,吳前進曾經拒絕過一個4.6億的污染項目的引進。

但在陜西其他一些地區,卻還缺乏這樣的教訓。陜西寶雞一官員曾訴苦說,無論政府還是企業當然愿意承接那些具有無污染又具有發展潛力的新技術產業;但問題在于,東部地區那些能夠產生高稅收的產業又不愿意放開轉移到西部來,為了加快發展西部經濟,無奈接受這樣的項目也是有的。因此,寶雞某地方,早幾年也出現了承接東部一些污染企業的實例,他們的“后悔藥”以后會慢慢吃的。

同時,資金投入不足也成為產業西進面臨的一個主要問題。雖然國家投入了大量資金支持西部大開發,但是這些資金主要是用來支持基礎設施建設。比如以制造業為主的產業投資僅占總投資的14%左右,如果要改造陜西傳統制造業,進行設備和技術更新,就需要大量資金,這幾乎是西部各省份承接產業西進、進行產業升級的共同難題。

另外,雖然目前陜西基礎設施條件已經大為改善,但因區位特殊、交通等物流成本還比較高,產業鏈和聚集度不夠強,使得一些重要的產業規模收益還比較小。

因而,趙守國教授認為:“產業鏈不夠完整、產業配套能力弱的問題,也是目前制約陜西企業承接東部產業西進的重要瓶頸,這是陜西產業至今仍然存在的一個最大缺憾。因為產業鏈不完整,對壯大一個地方的優勢產業極為不利,只有那些能為東部產業提供良好協作配套能力的地區,才最有可能成為承接東部發達地區產業西進的基地。”