一道創新題的設計與解析

彭邦鳳 陳益忠

20世紀30年代,美國科學家魯賓和卡門采用同位素標記法研究了“光合作用中釋放出的氧到底來自水,還是來自二氧化碳”這個問題,得到了氧氣全部來自于水的結論。時至今日,這一實驗仍被眾多命題者所引用,但由于命題時往往只局限于光合作用,一定程度上限制了對考生思維能力和其他生物知識(如呼吸、水解和蒸騰等)的綜合考查。為綜合檢測考生對同位素標記、光合作用、呼吸作用、水解反應和蒸騰作用等生物知識的理解與掌握情況,打破經典實驗對師生思維的禁錮,培養學生精細審題、準確答題的能力。筆者在原有實驗的基礎上拓展延伸,設計創新實驗題如下。

向一組生長正常的綠色植物提供H218O和CO2(設植物體內的O2和CO2優先滿足植物自身的需要)。

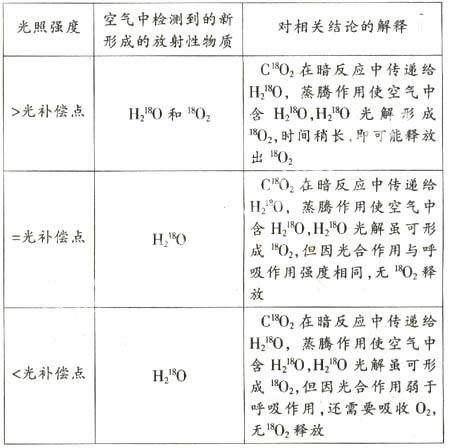

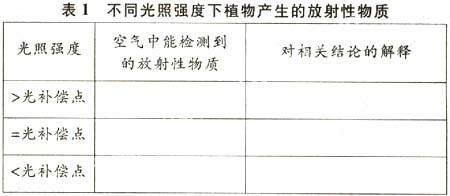

(1) 不同光照強度下,根據處理一段(較短)時間后的情況,完成表1。

(2) 除水外,植物體內可能含有18O的物質有哪些?簡要說明來源。

(3) 一段時間后,停止供給H218O和CO2,簡要說明體內含18O的物質如何變化?

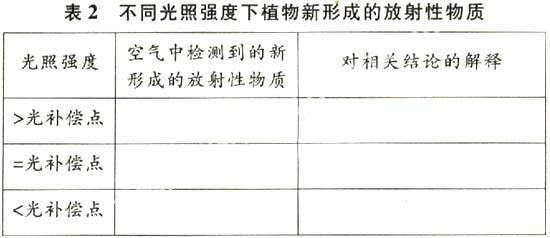

(4) 當體內檢測不到放射性物質后,其他條件不變的情況下,提供H2O和C18O2,完成表2。

在原實驗基礎上的幾點改進:一是將“正常光合作用”改為“有條件(不同光照強度下)的光合作用”;二是將“檢測釋放出的氧”改為“空氣中能檢測到的放射性物質”、“空氣中檢測到的新形成的放射性物質”;三是將“針對光合作用”改為“除光合作用外,還涉及呼吸、蒸騰及水解”;四是將“兩組平行對比”改為“一組前后對比”;五是由原來“只研究氧的來源”改為“H218O和C18O2中18O的傳遞途徑及可能傳遞到的物質”。

試題解答時涉及的相關知識:

① H218O在光合作用中作為原料被光解生成[H]和18O2。

② H218O在呼吸作用中作為原料參與三羧酸循環將18O傳遞給C18O2,C18O2參與光合作用的暗反應將18O傳遞給C3化合物、C5化合物、CH2O等有機物和H318O。

③ 植物吸收的H218O有95%以上通過蒸騰作用散失到空氣中,只有1%~5%的部分在體內參與光合作用、呼吸作用、水解反應及其他生命活動。因而,H218O將因蒸騰作用出現在周圍空氣中。

④ 光合作用中形成的18O2和呼吸作用中形成的C18O2能否釋放到空氣中,直接取決于光照強度。當光照強度超過補償點光強時,光合作用強于呼吸作用,光合作用中生成的氧氣多于呼吸消耗而釋放出18O2,呼吸作用產生的C18O2少于光合作用中對CO2的消耗而不會排放,故周圍空氣中能檢測到18O2,不能檢測到C18O2;當光照強度等于補償點光強時,光合作用與呼吸作用強度相同,光合作用中生成的O2和消耗的CO2與呼吸作用中消耗的O2和生成的CO2的量相等,因此,既無O2也無CO2的釋放,故周圍空氣中既不能檢測到18O2,也不能檢測到C18O2;當光照強度小于補償點光強時(極限情況為黑暗),光合作用弱于呼吸作用,光合作用中生成的18O2少于呼吸消耗表現為對O2的吸收(無釋放),呼吸作用產生的C18O2多于光合作用中對C18O2的消耗,凈生成并釋放C18O2,故周圍空氣中不能檢測到18O2,能夠檢測到C18O2。

⑤ H218O還參與淀粉等多糖、脂肪、蛋白質、核酸的水解而出現在單糖、脂肪酸、氨基酸、五碳糖、磷酸基團和含氮堿基中。

⑥ 改用H2O和C18O2時,因C18O2在光合作用暗反應階段可將18O傳遞給H218O,時間稍長可能出現類似于供給H218O和CO2時的情況,因此無論提供H2O和C18O2、還是H218O和CO2均需關注“正常”、“短時間”、“先出現”等關鍵詞。

參考答案:(1)

(2) 水光解形成18O2;呼吸作用三羧酸循環階段形成C18O2;光合作用暗反應階段形成C3化合物、C5化合物和CH218O等有機物;水解反應中形成的單糖(包含核酸水解形成的五碳糖)、二糖、氨基酸、脂肪酸、磷酸、含氮堿基等產物。

(3) 隨著蒸騰作用、呼吸作用等生命活動的持續進行,伴隨體內物質的更新,將以H2O、CO2等代謝終產物的形式排出,體內的18O將不斷減少,直到消失。

(4) 經過較長時間后(相對于第一組而言)