論社會公共問題中的互向傳播模式

楊瑞光

【摘要】“躲貓貓”事件折射出了政府、媒體與公眾之間的互向傳播。本文通過對這一傳播模式的闡述,試圖總結出社會公共問題中互向傳播模式運用的意義——改善準確程度、增進理解程度、提高同意程度。

【關鍵詞】“躲貓貓”事件 互向傳播模式 意義

近年來,隨著網絡技術的進步與發展,大媒體的趨勢更是明顯,也就是說在新聞事件面前,不僅僅傳統媒體可以進行報道,即使每個組織甚至每個人都可以是一個媒體,只要掌握了真相的線索,網絡就會給你提供報道的平臺,甚至形成言論的陣地,但這僅僅是發現問題的過程;而媒體更重要的是對公眾熱炒的社會問題進行深層曝光與深度報道,連通公眾與政府之間的話語,起到分析問題和上傳下達的作用;真正解決問題的主體還是政府,通過政府部門的實質性介入與行動,問題才能最終解決。所以,在社會公共問題面前,政府、媒體、公眾之間只有形成一種互向傳播,才能有效地促成問題的最終解決,從而改善事件的準確程度,給現實以真實;增進彼此的理解程度,以信任為基石;提高彼此對事件的同意程度,最終讓社會問題在真相與理解的基礎上得到最合適的解決。“躲貓貓”事件在網絡上掀起軒然大波,這一網絡新名詞被賦予了新的涵義,一時之間成為輿論的焦點,成為有爭議的社會公共問題。筆者將結合這一社會公共問題對政府、媒體、公眾之間的互向傳播模式進行闡述。

一、“躲貓貓”事件

據2009年2月13日的《云南信息報》報道,云南玉溪北城鎮男子李蕎明被刑事拘留,在看守所度過11天后卻因重傷入院,后不治身亡。警方稱,李蕎明受傷,是由于其與同監室的獄友在看守所天井里玩“躲貓貓”游戲時,遭到獄友踢打并不小心撞到墻壁而導致。這篇新聞被各大網絡媒體轉載后,立即引起眾多網友質疑及關注。2月19日下午,云南省委宣傳部網絡發布公告,面向社會征集網民和社會各界人士代表,會同相關部門組成調查委員會,前往事發地對“躲貓貓”事件真相進行調查。后來,經檢查機關偵查,公布了“躲貓貓”事件調查結果,并對涉及該事件相關負責人作出免職、撤職等處理。檢查機關查明:李蕎明是因“牢頭獄霸”毆打時,頭部撞墻致受傷、死亡。至此,“躲貓貓”事件的真相才水落石出。在整個事件中,傳統媒體、網民、網絡媒體以及政府部門的有效溝通對此事件的解決起到了至關重要的作用,同時也折射出了社會公共問題中政府、媒體、公眾之間的互向傳播模式。

二、互向模式

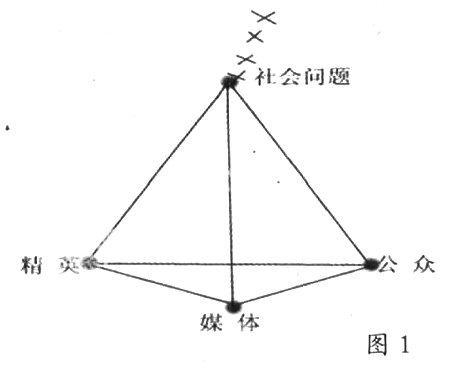

麥克勞德和查菲在1973年將根源于紐科姆模式以及早期符號互動論社會學的新研究傳統稱為“互向模式”。①如圖1所示,在1980年3月被刻在瑞典哈洛夫湖面冰塊上的風箏模式形象地描述了互向模式的基本特征,同時也顯示了精英階層、媒體、公眾與社會問題之間的關系。其中“精英”通常指某一私利的政治利益集團。“社會問題”是指當前有爭議的任何公共事務,由與之相關的一系列信息(即圖中的一組X)所構成。公眾既指受到影響的有關社區,也指媒體的受眾。事實上,“媒體”代表的是處理公共事務的編輯、記者和其他新聞從業人員。公眾成員通過自己的經驗、來自精英階層或者大眾媒體的消息甚至這幾者的結合而探求到或獲得有關事件或問題的信息。在“躲貓貓”事件中,因對晉寧縣公安機關關于死者原因說法的質疑,網民在網絡媒體的強勢傳播之下使這一事件迅速升級,使這一事件立即成為有爭議的社會公共問題被提上日程,面對社會公共問題,精英、媒體、公眾之間的關系變得更為復雜。

三、“躲貓貓”事件中的互向模式

在互向模式中,社會問題、精英、媒體、受眾之間都存在著某種關系,這些關系也就是聯結各要素之間的線條,他們代表著不同的東西:關系、態度、感知以及傳播的單向或雙向渠道等,這些要素之間的線條很好地詮釋了四者之間的關系以及模式的最終確立。

1、社會問題與精英的關系:精英在這里既包括晉寧縣公安機關,也包括對其進行監督與審查的紀檢委機關以及政府相關部門,在“躲貓貓”事件發生之后,前者想逃避,而后者則在公眾輿論下積極地介入,這也顯示了精英階層內的不同利益所向,但不管怎樣,只有面對真相,才能正視社會問題,使精英、媒體、公眾之間的關系更加和諧。

2、社會問題與媒體的關系:傳統媒體是“躲貓貓”事件的首次報道者,經過網絡媒體的轉載,使它從一個平常的事件迅速升級為社會公共問題,媒體提供了社會問題的信息源以及公眾輿論的平臺。

3、社會問題與公眾的關系:公眾,也就是這里的網民通過網絡將“躲貓貓”事件推到社會輿論的前沿,他們是這一事件的主體,面對社會問題堅守著屬于自己的陣地,云南省委宣傳部副部長伍皓在接受采訪的時候也說到:“如今民眾的社會利益訴求渠道仍不太通暢,而網友試圖通過網絡充分表達享有表達權、參與權、監督權、知情權的愿望。”②

4、精英與公眾的關系:精英與公眾之間對社會問題的感知差異可能形成一種壓力,導致公眾試圖從媒體或其他來源去獲取信息,因為公眾對晉寧縣公安機關“躲貓貓”的解釋提出普遍的質疑,為了追尋事件的真相,訴求于公檢法以及政府相關部門,最終形成精英與公眾的互向。真相透明、公眾知情是精英與公眾關系穩定的基礎,晉寧縣公安機關正是推脫責任,不敢面對真相的反面典型,而省委宣傳部敢于面向網絡,讓網民參與此次事件的調查,正是精英與公眾良好關系的真實寫照。

5、精英與媒體的關系:在精英與公眾對社會問題看法產生差異的時候,精英階層可能會試圖通過直接干預事件或控制媒體渠道來操縱公眾的感知,但是當今媒體尤其是網絡媒體的開放程度讓精英階層的意圖變得不那么容易,媒體是精英話語向公眾傳播的渠道,精英是媒體報道的內容之一。

6、媒體與公眾的關系:面對社會問題,公眾有了解真相的知情權,媒體是公眾輿論的陣地,是公眾與精英對話的平臺,“躲貓貓”是網民輿論的結晶,而網絡媒體給這一新名詞提供了傳播的載體,后面的一系列事件直至事件最終真相的破解都離不開公眾輿論的推動作用。媒體為公眾提供載體,公眾是媒體輿論報道的幕后推動力。

7、精英、媒體與公眾的關系:媒體在精英與公眾之間充當著上傳下達的傳播作用,“躲貓貓”事件中,媒體始終是精英與公眾之間的紐帶,公眾的輿論平臺。精英與公眾之間有兩種相反的趨勢:其一是趨向共識,其二是兩極分化。晉寧公安機關對死者李蕎明的死亡原因解釋時,引起了網民的質疑與議論,要求真相的呼聲借著網絡傳播達到了一發不可收拾的地步,于是更加引起了云南省委宣傳部的重視,于是有了后來的網民調查委員會,公眾知情權得到了很好的體現。云南省相關部門反應迅速,采取了實質性舉措。這樣,就防止了社會熱點事件進一步升級,壓縮了謠言滋生的空間,并有效提高了政府的公信力。從兩極分化的失和狀態到趨向共識的和諧狀態,體現了政府、媒體、公眾三者之間協調溝通、透明傳播的互向模式,也正是這種模式的作用,才使有爭議的社會問題——“躲貓貓”事件最終真相水落石出,讓政府、公眾、媒體以及受害者家屬等得到了最合適的解決方法,體現了政府的辦事效率、媒體的報道力度以及公眾的民主參與意義。

四、互向模式的運用與意義

格魯尼格和亨特的研究顯示,使用互向模式后“最常見的是改善了準確程度,其次是增進了理解程度,最后是提高了同意程度”。③這也正是“風箏型”互向模式的意義所在。精英、媒體、公眾有效地配合才能使“風箏”的底盤平衡,從而使“風箏”飛的更高,使社會問題得到及時有效地解決。在“躲貓貓”事件中,晉寧縣公安機關有意隱瞞真相,在媒體報道之后被各大網絡媒體轉載,引起了網民的普遍質疑,造成了公眾與精英之間失和的狀態。為了挽救這種失和的局面,作為公檢法機關以及省委宣傳部等積極邀請網民組成調查委員會,媒體在其中充當載體與傳聲筒的作用,使公眾的知情權得到合理的保障,給整個事件的調查帶來了巨大的推動作用,最終在三者共同的努力下真相大白于天下。正是政府、媒體、公眾三者在社會公共問題上的互向傳播,才使社會問題得到合理的解決,最終,互向模式運用的意義也正在于:

1、改善了準確程度——死者李蕎明同監室在押人員張厚華、張濤、普華永等人為逃避罪責,共謀編造了李蕎明系在玩游戲過程中,不慎頭部撞墻致死的虛假事實。張厚華等人的犯罪事實及其串供行為已有現場勘驗、尸體檢驗報告及同監室所有在押人員的供述等證據證實。

2、增進了理解程度——檢察機關在對該案的調查取證過程中,發現晉寧縣看守所存在牢頭獄霸毆打、體罰在押人員等監管不到位、管理混亂的問題,已向公安機關提出整改建議,并將進一步加大對監管活動的法律監督力度。對監管人員涉嫌瀆職犯罪的行為,已立案偵查。晉寧縣檢察院駐所檢察室存在著監督不到位的問題,決定免去該室主任趙澤云的職務。政府機關作為精英的代表并不是本身的保護傘,而是以公眾利益為根本,從失和到和諧,正是建立相互信任與理解的基礎。

3、提高了同意程度——政府得到的是公眾的信任以及辦事效率的提高;媒體得到的是公眾的輿論依賴以及報道責任的體現;公眾得到的是知情權的實施以及民主參與的意識;受害者得到的是應有的賠償以及施害者應有的懲罰。在整個“躲貓貓”事件中,正因為各方沒有“躲貓貓”,才有了集體認同的最終結果。當然,這離不開社會公共問題中的“風箏型”互向傳播模式的運用。

五、結語

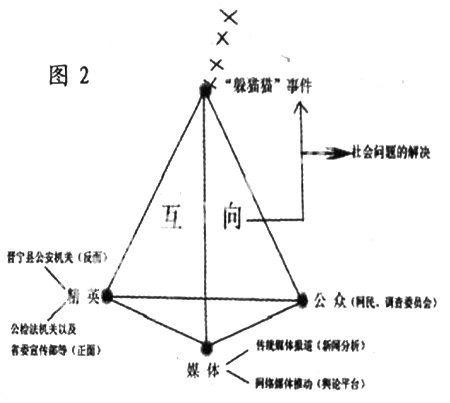

如圖2所示,“躲貓貓”事件由傳統媒體進行報道,經網絡媒體轉載在網絡上引起軒然大波,網民輿論的推動作用使事件成為社會公共問題。媒體在為網民提供輿論陣地的同時也在做針對事件的深度新聞分析,在政府與網民之間充當傳聲筒的角色。作為精英代表的政府在處理此事件時必須本著透明民主的原則,讓真相說話。晉寧縣公安機關和公檢法機關形成精英代表的正反面,通過這一對比更能顯示互向傳播模式的意義,即只有相互信任、相互理解,才能使真相更快更準地公布于世,才能讓各方得到最終的集體同意,社會公共問題才能得到合理的解決。■

注釋

①【英】丹尼斯·麥奎爾 【瑞典】斯文·溫德爾 著 祝建華 譯《大眾傳播模式論》,上海譯文出版社,2008年3月版,第28頁

②http://news.xinhuanet.com/politics/2009-02/22/content_10869442.htm

③同①,第30頁

(作者單位:蘭州大學新聞與傳播學院)