從“十大國際新聞”看中美媒體的新聞價值觀

張萍萍

【摘要】媒體對新聞的衡量和取舍受到了新聞價值觀的深刻影響。不同國家媒體的新聞價值有著不同特點。本文通過對新華社與美聯社評選的年度十大國際新聞的對比分析,歸納總結了中美兩國新聞媒體的國際新聞的新聞價值觀的特點,深化了對兩國媒體傳播體系和特點的理解和認識。

【關鍵詞】中美媒體 新聞價值觀 十大國際新聞

一、前言及研究方法

從傳播者的角度來看,新聞價值是媒體工作者和傳播調控機關衡量和取舍新聞的標準。①不同國家的新聞媒體,由于政治制度、經濟基礎、價值觀念等的不同,持有不同的新聞價值觀。

本文通過對比中國國家通訊社新華社和美國最大的通訊社美聯社的年度十大國際新聞,總結兩社的十大國際新聞中體現出來的不同的國際報道的新聞價值觀,由此進一步深化對中美兩國傳媒體系的認識。

本文以1998年至2008年新華社和美聯社發布的十大國際新聞為樣本,采用內容分析方法逐條分析兩個通訊社過去十年評選出的十大國際新聞。分析類目包括新聞的主題、涉及的國家、性質及報道集中的對象。由于美聯社2001年有兩條新聞并列第十,因此2001年美聯社有11條新聞。這樣,總共得到有效樣本221條。

二、研究發現

新華、美聯兩社每年度的“十大國際新聞”都有不同程度的差異,通過對1998——2008年兩社的十大國際新聞的對比分析,可以歸納出中美新聞媒體的新聞價值觀的特點表現在以下這幾個方面:

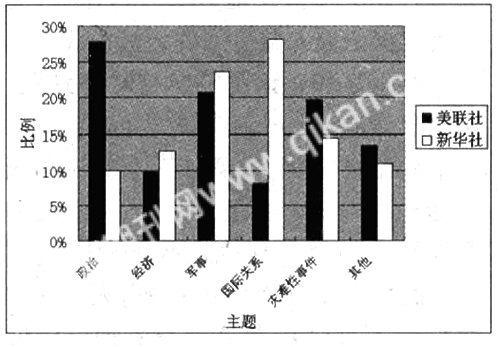

(一)關注國際形勢與重視政治報道

通過對十大國際新聞主題的統計(見圖1),可以看出軍事和災難性事件在中美兩國的十大國際新聞中都占據了重要的分量。在中國的報道中數量排在第一位的是國際關系,占28.2%,緊接著的是軍事和災難性事件,分別占23.6%和14.5%。而在美國的評選中,排在第一位的是政治,占27.9%,排在第二位的是軍事,占20.7%,災難性事件列第三位,占19.8%。

圖1:1998-2008年美聯社、新華社十大國際新聞報道的主題分布柱狀圖

新聞主題的分布說明沖突性、重要性在兩國的新聞選擇中占有重要的地位。一些重要的地區性沖突、恐怖襲擊事件、自然災害在新華社與美聯社的榜單中都出現了。例如,巴以沖突、伊拉克戰爭、卡利特娜颶風、南亞大地震、俄格沖突等。這些新聞的入選不僅是因為其沖突、刺激性的一面對人們的吸引力,更在于這些新聞對世界產生了重大的影響。

國際關系排在中國十大國際新聞中的首位,表明了中國對世界形勢的關注。國際關系的新聞主要是有關國與國之間關系的變化、國際組織的活動等,這些新聞對世界政治經濟形勢、國際交往和斗爭、國家利益會產生重大影響,因此,可以看出中國媒體在選擇國際新聞時更看重的是新聞對整個國際形勢的影響。

而在美聯社的新聞中排第一位的是“政治”。美國及其他國家的領導人的選舉和更迭占了很大的比重,特別是有關美國選舉的新聞出現了多次,如美國大選出現了5次,反映了美國選舉對美國社會的影響之深。同時,對政府的批評、丑聞以及對社會問題的揭露也占了相當的比重。例如,2006年共和黨多名國會議員的丑聞、2005年中情局特工門事件、1998年總統克林頓因緋聞受到彈劾調查等。而美國國內的非法移民、同性戀婚姻、植物人特麗·夏沃的生死之爭等當今美國社會中存在的主要問題也都在十大國際新聞中出現。

美國新聞界向來就有“揭丑”的傳統,歷史上還出現了著名的“扒糞運動”。約瑟夫·普利策也早在1961就宣稱:“報紙的生命就在于‘揭露”,這種揭露集中在兩個方面:一個是政府,一個是社會問題。②這些批評政府、揭露問題的報道一方面體現了美國媒體作為獨立于行政、立法、司法之外的“第四權力”的監督者的功能,另一方面也顯示了美國社會的主流價值觀,即自由意志、社會責任感、民眾知情權、監督權等。

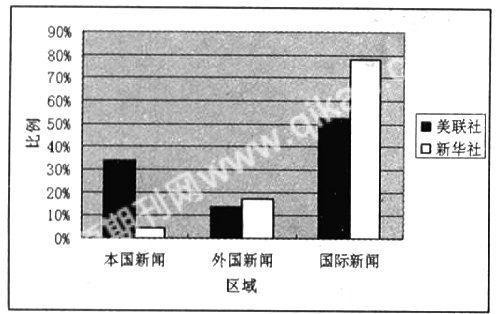

(二)國際化與本土化

美聯社評選的十大國際新聞中有關美國自身的新聞占了很大比例,而新華社選擇的與中國自身有關的國際新聞則很少。(見圖2)

圖2:1998-2008年美聯社、新華社十大國際新聞報道的區域分布柱狀圖

(說明:本國新聞指國內新聞;外國新聞指涉及本國以及一個或一個以上的其他國家的新聞;國際新聞指外國新聞或地區、全球新聞,不涉及本國的新聞。)

從圖2可以看出,美聯社評選的十大國際新聞中“國內”新聞占了相當大的比重。11年來國內新聞占34.2%,并且還有13.5%的新聞與美國有著直接的關系,共占48.7%。特別是近幾年來,這一趨勢更加明顯。最多的一年是在2003年,美聯社選了7條國內新聞,其他的3條新聞也都與美國有關。而中國評選的大部分都是國際新聞,占78%。

美國新聞報道本土化傾向十分明顯,主要原因就在于:冷戰后,國際局勢相對緩和,國際新聞報道中不再具有一個受眾普遍感興趣的主題,美國媒體把注意力轉向國內,受眾也日益關注實用的問題。③因此美國媒體在報道國際事件時,都要從接近性的角度看它是否與美國的利益、價值觀念有關系,由此表現為,美國媒體的國際新聞報道越來越少,新聞報道越來越內向。

把新聞的接近性作為判斷新聞價值的標準之一本是無可非議的,但是如果過分強調這一點,在新聞報道上就會表現為自我封閉和報道面狹窄,甚至影響到公眾通過媒介全面認識和了解外部世界的能力。正如《紐約時報》的編輯麥克斯·弗蘭克所說:“美國人忘記了在美國疆土之外還有另外一個世界。這種把美國孤立于世界之外的傾向,加深了美國人對美國和美國以外的世界的漠視與陌生,也蒙蔽了公眾對美國外交與國際關系以及國家安全的清醒認識,無端助長了美國人唯我獨尊的心態,缺乏其他民族的憂患意識和國際間的交流與合作精神。”④

與美聯社不同,新華社選擇的十大國際新聞反映了媒體對受眾了解國際新聞需求的滿足。中國的國際新聞報道比重越來越大,正成為中國輿論體系的一個重要方面。隨著中國經濟的不斷發展和綜合國力的提高,中國的國際地位不斷提升,在國際事務中發揮越來越重要的作用,中國對世界和世界對中國的雙向影響都越來越大。這些變化使中國對國際新聞的關注越來越強烈,想了解國際大事的需求日益增加。

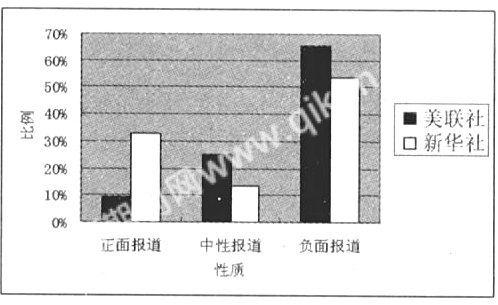

(三)強調和諧發展與強調矛盾沖突

通過對十大國際新聞性質的對比(見圖3),可以看出美聯社的十大國際新聞中負面新聞占了很大的一部分,11年中,共有73條負面新聞,占65.7%,而正面新聞只占9.1%。而新華社評選的十大新聞中,雖然負面報道也占到了53.6%,但同時也有32.7%的正面報道。

圖3:1998-2008年美聯社、新華社十大國際新聞報道的性質分布柱狀圖

負面報道中的新聞主題大多數是由“不尋常”和“沖突”構成的。這兩個新聞要素在西方新聞價值中占據著非常重要的地位。⑤就如新聞學教授比爾·伯尼博士認為,對新聞媒體來說,“最有市場價值的是交通事故、水災、火災、地震、謀殺、戰爭、行業糾紛以及死亡和傷害。具有負面因素的新聞題材對記者來說更加重要。”⑥

但過分強調負面報道也會產生一定的負面效應。負面新聞強調事物發展過程中的反常、沖突和駭人聽聞的現象,這在實踐中就難免使天災、人禍、兇殺、暴力、丑聞等消極現象充斥新聞媒體,間接地貶低了事物發展過程中的正常、積極現象。⑦曾獲普利策獎的哥倫比亞新聞研究所的霍亨伯格教授針對媒體的這種現象曾說:“(西方)新聞記者并未負起促進國際了解的責任,因為他們認為只有戰爭、革命、兇殺、災難是重大新聞。這種傳統新聞觀念的最大危險是將社會的正常現象隱匿在反常現象的后面,將人類導入一個迷惘的世界。”⑧

而與美聯社的偏重負面報道不同的是,新華社在報道負面新聞的同時,也選取了32.7%的正面報道。新華社的正面報道主要涉及區域性組織的一體化進程、地區性沖突的緩和、世界經濟的發展、科技的進步等,向人們展示了世界積極、進步、發展的一面。

(四)整體觀念與個性主義

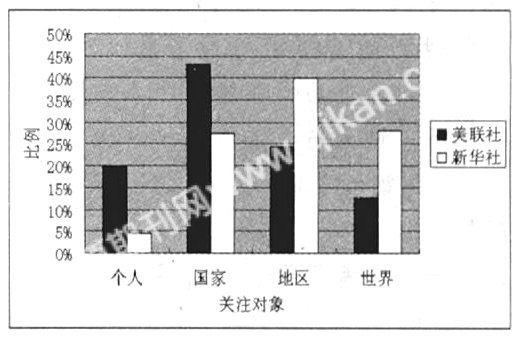

在美聯社評選的十大國際新聞中,經常能看到許多有關個人的新聞報道,而新華社選取的新聞則基本上都是以地區、世界的角度來報道(見圖4)。

圖4:1998-2008年美聯社、新華社十大國際新聞關注的對象分布柱狀圖

從圖4可以看出,美聯社的22條有關個人的報道占19.8%。新華社則很少選擇個人性新聞。

這樣的差異主要源于兩國不同的文化。西方文化的內核是重視個性,而中國的整體觀念側重集體觀念和國家精神,主張整體對個人的超越性。⑨因此,在國際新聞的報道中,中國把世界看成一個相互聯系、不可分割的整體,因此主要從地區甚至整個世界的角度來報道新聞。而美國習慣把個體看成研究的出發點,強調新聞價值對個體的關注,于是,就更傾向于從單個國家甚至是個人的角度來報道國際新聞。

三、結論

通過比較,我們發現中美兩國的新聞媒體在新聞價值的取向上有著許多的差異。

總的來說,中國新聞更多地從地區、全球的角度選擇新聞,強調新聞對國際形勢、世界發展的重大影響,在報道負面新聞的同時,也向人們展示了世界積極的一面。美國新聞更多地把注意力放在單個國家和個人上,特別是有關美國國內的新聞,強調新聞的沖突性和政治報道,重視負面報道。■

注釋

①童兵,比較新聞傳播學,北京: 中國人民大學出版社,2002.159.

②Joseph Pulitzer,Jr.“The Pr-ess Lives by Disclosure” in Allen Kirschner and Linda Kirschner (e-ds),Journalism Readings in the M-ass Media. New York:The Odyssey Press,1971: 94.

③顧耀銘,我看美國媒體,北京:新華出版社,2000.303.

④威廉·哈森,世界新聞多棱鏡.北京:新華出版社,2000:14.

⑤張威,中西比較:正面報道和負面報道,國際新聞界,1999,(1).

⑥Bill Bonney,Helen Wilson.Australias Commercial Media,Sou-th Melbource:The Macmillan Co.of Australia Ltd,1983:317

⑦王倩,重新審視西方傳統新聞價值觀,浙江傳媒學院學報,2004,(3).

⑧李瞻,新聞學,臺北:三民書局,1973,275.

⑨郭萬盛,近代中西傳播價值取向的差異及生成原因,青年記者,2006,(18).

(作者單位:廈門大學新聞傳播學院碩士研究生)