十年磨劍亮霜刃

于少華

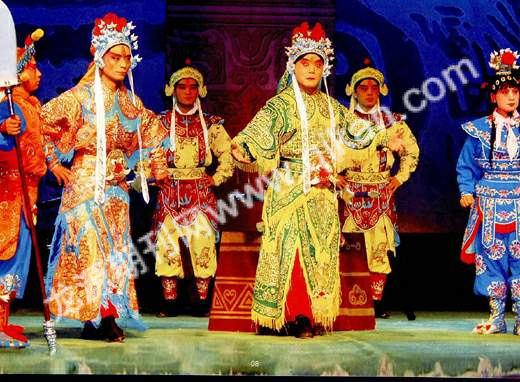

10臺大型新創劇目,15場折子戲專場(含80多個折子戲);京劇、評劇、河北梆子、絲弦、晉劇、墜子、豫劇等劇種;生、旦、凈、末、丑諸行;12個專業戲曲劇團,千余名演職員……2008年歲末,第五屆石家莊市戲劇節華彩亮相,從內容到形式,從觀念意識到舞臺呈現都帶來了新氣象。看流光溢彩,聽歡聲笑語,石家莊市戲劇節點亮了省會戲劇舞臺的燈火,鼓蕩起人們對戲劇藝術的信心和熱情。

十年磨一劍,霜刃今又試!這樣的規模,這樣的陣容,這樣的繁榮,創下石家莊市戲劇節舉辦以來的最好紀錄。歷經十余年的探索追求,石家莊戲劇事業在逆境中求發展,不斷走出困境,走向蓬勃。歷經十余年的精心打造,石家莊市戲劇節作為一個文化品牌,極大地推動了石家莊戲劇事業的發展,并逐漸在石家莊經濟社會發展中發揮著重要作用,成為挖掘和弘揚地域文化、打造地域文化品牌、提升城市文化軟實力的生力軍。

三年一屆的石家莊市戲劇節是石家莊市一項重大藝術賽事,舉辦以來,推出了一批優秀精品劇目,收獲了全國“五個一工程獎”、文華大獎等;涌現了一批優秀人才,僅中國戲劇梅花獎就摘了五朵,藝術生產后勁十足。(相當二級標題)

石家莊市戲劇節由中共石家莊市委宣傳部和石家莊市文化局主辦,前身是石家莊市折子戲匯演,1997年舉辦第二屆時,更名為石家莊市戲劇節。這一屆不但推出了大型劇目演出,還組織了專題研討會,以及“出人出戲出效益”藝術成果展。到了2000年,第三屆戲劇節在規模和影響都進一步擴大。與省會新聞媒體開展合作,報社和電視臺都開辟了戲劇節專欄,通過大力宣傳,提高了知名度;同時,實行文企聯姻。社會資金的注入,使戲劇節更加具有活力。這一屆,參演劇目有十幾個,縣劇團也被調到市里演出。石家莊市戲劇節掀起了舉辦以來的第一個高潮。之后,每一屆戲劇節都有繼承和創新,而且規模越來越大,影響也逐步擴大。第五屆石家莊市戲劇節的盛裝開幕,給人們帶來了諸多驚喜,其中首次加入的青年演員折子戲專場格外耀眼。來自石家莊市評劇院一團、絲弦劇團、京劇團、河北梆子劇團、青年晉劇團青年學員的折子戲表演,舉手投足間雖然尚未脫掉稚氣,但一招一式有板有眼,唱念做打頗得神韻,給戲劇節帶來一股清新之風。常辦常新的戲劇節上,唯一不變且值得稱道的是將戲劇舞臺延伸到基層的演出方式。戲劇節創辦以來,劇目展演一直因地制宜采取多地演出的方式,從而使更多的觀眾能觀賞到戲劇節的精彩演出。因此,每逢戲劇節,評委轉戰各地與當地百姓一同看戲,成了戲劇節的一大盛景,充分體現了“還戲于民,城鄉聯動”的特點。

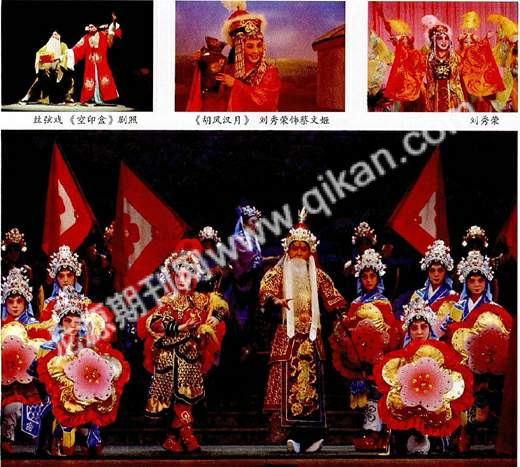

舉辦戲劇節的宗旨之一是出精品出人才。幾屆辦下來,石家莊市舞臺藝術生產可謂碩果累累,人才輩出。僅全國“五個一工程獎”就獲得了3個,即石家莊市評劇院一團的《淀上人家》《西柏坡》,市青年評劇團的《胡風漢月》。其中,《淀上人家》率先獲獎,填補了石家莊市無此獎項的空白。《胡風漢月》還榮獲文華大獎和中國戲劇節劇目一等獎,入選全國舞臺藝術精品30臺劇目。特別是文華大獎的獲得,實現了河北省零的突破。另外,評劇《月嫂》《新鳳霞》獲得了省“五個一工程獎”;河北梆子新編歷史劇《魏征還鄉》和神話劇《嫦娥奔月》分別榮獲中國映山紅戲劇節優秀劇目獎;河北梆子現代戲《石門風蕭蕭》獲省戲劇節優秀劇目獎和省文藝振興獎;石家莊市京劇團的《西太后》《大宮莊的鐘聲》《紅玉良緣》,絲弦現代戲《孔雀嶺》、新編歷史劇《武成王》分別獲省戲劇節優秀劇目獎。

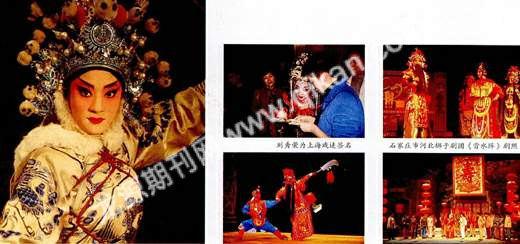

在戲劇節舉辦的10多年間,石家莊市戲劇界“開”出了劉秀榮、袁淑梅、劉麗莎、徐金仙、趙立華五朵中國戲劇梅花獎,其中,劉秀榮獲得的是寶貴的“二度梅”,還獲得了文華表演獎、白玉蘭獎、中國巴黎藝術節塞納大獎等眾多殊榮。京劇團青年演員趙玉華獲全國京劇青年演員電視大賽優秀表演獎;河北梆子演員李夕果獲全國首屆“國花杯”十佳金獎;絲弦劇團青年演員張寶英獲第一屆中國戲曲紅梅大賽紅梅大獎。青年評劇團演員靳玲展獲中國戲曲紅梅大賽“紅梅之星”獎。另外,通過參與戲劇節大型劇目的演出,一大批青年演員得到了切實的鍛煉,再加上兩年一屆的石家莊中青年演員會演暨業務技能比賽的錘煉,盛志強、范閃閃、許麗麗、張雅君、王彥武、張莉英、王慧英、趙紅麗等青年新秀次第成長起來,全市演員隊伍形成了老、中、青三結合的理想梯隊,藝術生產后勁十足。

石家莊市戲劇節在推出文化精品、打造城市名片的同時,自身也逐漸鍛造成為一個頗具影響力的文化品牌,極大地促進了全市戲劇事業的發展。(相當二級標題)

十余年來,石家莊市戲劇節作為全市藝術生產的風向標,引領全市專業藝術院團破逆境,求發展,精品生產實現了與全國接軌,極大地促進了石家莊戲劇事業的發展和繁榮。盤點戲劇節舉辦以來的成果,可以發現,石家莊市戲劇節通過推人出戲推精品,打造出一張張頗具特色的文化品牌。《胡風漢月》、石家莊市青年評劇團、劉秀榮如今都已是蜚聲海內外的“石家莊”名品。劉秀榮作為文化使者,先后攜石家莊評劇出訪二十多個國家和地區,在對外文化交流中打響了“石家莊牌”;石家莊市評劇院一團結緣“紅色文化”,十年不輟傾力打造評劇現代戲《西柏坡》,在精品戰略指引下,隨著該劇從舞臺劇到電視片再到電影的不斷深入開掘,石家莊市評劇院一團、《西柏坡》、主演袁淑梅都走向了品牌化。近幾年,石家莊絲弦、石家莊市京劇團、石家莊市河北梆子劇團等作為展現城市活力的文化品牌,也都名聲鵲起。從戲劇節脫穎而出的優秀青年演員劉莉沙、趙玉華、張寶英等,也都成了在觀眾中呼聲最高的“頭牌”,劇團所到之處,她們往往是各臺口點名要演的“名角兒”。在戲曲演出市場低迷的當下,石家莊各專業藝術院團能夠在逆境中苦苦打拼,撐起戲曲藝術的一片天,成就一個個鮮亮的文化品牌,石家莊戲劇節的凝聚和支撐作用是不可低估的。從這個意義上看,石家莊市戲劇節更是個當之無愧的文化藝術品牌。

多年來,戲劇節成了展示全市舞臺藝術成果,并與全省、全國精品生產接軌的平臺。在石家莊戲劇節的倡導和引領下,石家莊市樹立了敢為天下先的精品意識,自覺地將藝術生產納入到全國乃至國際視野。縱觀歷屆河北省戲劇節,石家莊市無論是參演劇目、劇(院)團,還是獲獎數量和檔次,都是最高最好的。目前,在全省范圍看,無論是劇目、劇種,還是優秀人才等方面,石家莊的戲劇創作與表演都占有絕對優勢,在全省始終處于排頭兵的地位。僅中國戲劇梅花獎,石家莊市就占7朵,占全省的三分之一。更可貴的是,通過舉辦戲劇節,石家莊與全國戲劇界專家、學者建立了長期的合作關系,請他們為石家莊的戲劇創作啟智、把脈。這既有利于隨時學習其先進的藝術生產理念,使自身的藝術生產放眼全國,確保劇目生產的高定位、高起點;又利于直接吸收戲劇創作最前沿的成果,高質量完成劇目創作。如:石家莊市評劇院一團1999年創排現代戲《淀上人家》時,邀請山東著名編劇張麗華完成劇本創作,二度創作中,又多次請北京專家把關指導。編、導、音樂、舞美、燈光都是外請專家。高起點的創作凝成了劇目的精品氣質,該劇一舉奪得了全國“五個一工程獎”。到了《胡風漢月》,繼續聘請了全國一流的戲劇編創人才充實到創作隊伍中來,為打造精品劇目奠定了良好的基礎。評劇《西柏坡》、河北梆子《嫦娥奔月》,京劇《紅玉良緣》等也都有全國戲劇界的高手參與創作。在長期的合作中,石家莊市的藝術創作隊伍始終參與其間,在不斷的積淀和砥礪下,編、導、演、音、舞、美等各方面素質都有了質的飛躍,原創能力有了突飛猛進的提高。這一點,在第五屆戲劇節上得到了集中體現。

精品生產的繁榮,使石家莊的專業藝術院團整體實力和形象不斷提高,因此帶動了演出市場的繁榮,石家莊戲劇事業呈現出良好的發展勢頭。 (相當于二級標題)

十幾年來,每屆戲劇節都推出不少于10臺新創排大型劇目,每屆中青年演員匯演都推出近百個折子戲,三年一屆的戲劇節和兩年一屆的中青年演員匯演交替舉辦,促使劇團演出劇目不斷更新和繁榮。石家莊的劇團參與全國戲劇交流的機會漸漸多了,得以在更高的平臺上展示自身實力,樹立良好形象。評劇院一團的《淀上人家》應文化部邀請參加了1999年國慶優秀劇目展演;《西柏坡》曾應邀到全國政協禮堂、中南海演出;評劇《胡風漢月》曾兩次參加國務院僑辦組織的對外文化交流演出;2007年11月,石家莊市絲弦劇團晉京演出,高亢激昂的絲弦腔在全國政協禮堂唱響,也唱出了石家莊人的自豪;2008年10月,在中國評劇大劇院舉行的“慶祝新中國成立59周年石家莊市京劇團晉京匯報演出”,引起強烈反響,郭漢城、薛若琳、劉長瑜、季國平等戲曲界著名專家、學者均到場觀看;石家莊市青年評劇團還多次赴海外進行文化交流。

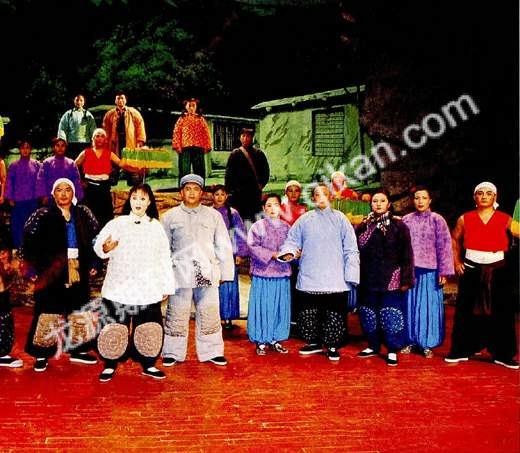

新劇目不斷創排,傳統劇目和折子戲不斷恢復整理,為劇團輸入了更多的新鮮血液,大大增強了劇團的活力和實力。由于劇目豐富多彩,各劇團下鄉演出半個月劇目都不會重樣。更因為劇目質量上乘,融合思想性、藝術性與觀賞性為一體,并且“貼近生活、貼近群眾、貼近實際”,劇團找回了觀眾,贏得了市場。目前,各院團的業務演出年逾千場,足跡遍及全省城鄉,演出市場還延伸到天津、北京、東北各省、山西、山東、河南、上海等地。隨著演出市場的不斷鞏固和拓展,“供不應求”之下,演出戲價開始翻番,劇團因此取得了更好的社會效益和經濟效益。不斷攀升的收入,一定程度上緩解了劇團的生存壓力。面對旺盛的演出需求,劇團始終堅持“以質量求生存促發展”的立團之本,學會了忍痛割愛,一年當中,總會擠出盡可能多的時間創排或打磨新劇目,恢復整理傳統劇目。良性循環之下,劇團的整體實力和形象都得到了大幅提升,步入良性發展的新時期。

文藝精品是一個地區的地域名片和精神視窗。在石家莊市戲劇節上,我們欣喜地看到,戲劇藝術已開始成為挖掘和弘揚地域文化的生力軍,彰顯著獨特的魅力。(相當二級標題)

在文化全球化的今天,保護地域文化正成為人們的共識。在這樣的時代,地方戲劇是大有可為的。因為戲劇承載著一個地方最深厚、最悠久的文化傳統,既包容著對人們生活的理解和闡釋,也體現著人們的價值追求和文化精神。原創意識覺醒,則是戲劇創作張揚地域文化個性魅力的開端。在第五屆戲劇節上,我們欣喜地看到,挖掘地域性題材,展現本土人文風貌成為一大亮點。這預示著戲劇藝術開始成為挖掘和弘揚地域文化的生力軍,它將在打造地方文化品牌中彰顯出獨特的魅力。

石家莊市河北梆子團創排的《背水陣》,以發生在井陘的“背水之戰”為題材,演繹了韓信以少勝多的經典故事。河北梆子的慷慨激昂與“背水之戰”置之死地而后生的悲壯相得益彰,演出極具震撼效果;石家莊市絲弦劇團創排的《紅豆曲》以全新的視角重新審視了曹丕夫人甄洛與曹丕、曹植兩兄弟的情感糾葛。故事的主人公——傳奇人物甄洛,是中山無極人,即今石家莊市無極縣人。石家莊絲弦以家鄉戲演繹家鄉人,得心應手,劇中對人性的深入挖掘引起了人們強烈的情感共鳴。評劇《燈魂》以石家莊市國家級非物質文化遺產“藁城宮燈”的發展為題材創作而成,表現了宮燈藝人執著的追求。劉秀榮首次擔任編劇并擔綱主演,藝術造詣在全新的體驗中進一步升華。深澤墜子戲《故鄉情》、贊皇絲弦戲《七品村官》都是當地編劇根據當地真人真事創作而成,唱身邊人,演身邊事,生動又感人。這些劇目都富于濃郁的地方文化氣息,在地域文化題材的開掘上做出了嘗試。

誠然,在地域文化挖掘上,本土作家、藝術家有著得天獨厚的條件。時代呼喚作家、藝術家用飽滿的熱情和熾熱的情懷擁抱故土,遴選、挖掘蘊含在其中的富于先進性、時代性和鮮明藝術個性的文化內涵與精神價值,推出彰顯地域文化魅力和頗具震撼力的力作。石家莊是一片積淀深厚而富有生機活力的土地。豐富的自然和人文資源賦予了石家莊獨特的文化個性。久遠的農業文明陶冶出勤勞、樸實、尊重自然、講究和諧的品質;慷慨悲壯的燕趙精神,孕育了石家莊開放包容、豪邁剛毅的精神;中山國頑強自立,背水戰置之死地而后生,鑄就了堅忍不拔、頑強拼搏的精神;新中國從這里走來的光輝歷史,鍛造了艱苦奮斗、甘于奉獻和開拓創新的精神。這些都形成了石家莊鮮明的本土文化風格,為地域文藝精品的開發提供了取之不盡的源泉。同時,石家莊擁有豐富多彩的民間藝術資源,有石家莊絲弦、井陘拉花、耿村民間故事等眾多非物質文化遺產;有京劇、評劇、河北梆子、絲弦、晉劇、墜子、豫劇等多個戲曲劇種和眾多民間藝術形式……如何從豐富的民族地域文化找出本土文化之“特”,深入挖掘民族文化的精華,讓更多地域文化元素融入文藝舞臺,打造具有鮮明石家莊地域文化特色的文藝精品,切實增強文藝作品及演出的創造力和傳播力,有待于戲劇創作持久而深入的關注。

我們有理由期待石家莊戲劇節越辦越精彩!

(本文圖片由石家莊各劇團提供)(責編:郭文嶺)