尋訪柏林寺真際禪師塔

阿 印

柏林禪寺——眼前這所北方地區最大的寺院,果然恢弘壯觀。之前曾聽聞某人說寺院修得金碧輝煌、紅得閃人,但我跟朋友行走在甬道之上,感覺的卻是輕風徐來的悠然。除了旁邊不時有三五大嬸吆喝著賣香之外,偌大的寺院給人的感覺還是很清幽的,大嬸們也只是在香爐四周活動,并且聲音不敢放大。所以,那些回廊、鼓樓以及經閣之前,依然有些許的寧靜與平和。我很喜歡那種淡淡的感覺,也喜歡寺院整體的氛圍、不局促的格局。

柏樹依然林立于寺院之內,而綠色的灌木也在鼓樓與塔之前茂盛地生長著,整個寺院給人一種很舒服的感覺,不喧鬧也不勢利。得知這里曾經是趙州祖庭,又得知這里曾經被夷為平地,還得知老主持凈慧禪師沿門托缽,從而平地起樓,不由得對這所寺院又加重了一些親近與敬佩之感。果然,“平常心是道”。

柏林寺據說創建于東漢末年。它在歷史上幾經興衰,名稱多次更改,隋唐時期稱為觀音院,北宋初改稱永安院,金元時期更名為柏林禪院,明代始定今名——柏林寺。柏林寺在清代之前,一直是名剎。民間曾有“趙州水、曲陽鬼”的說法——傳說柏林寺摩尼殿內的壁畫與曲陽北岳廟內的壁畫均出自吳道子之手。當然,后來才得到證實,柏林寺內的壁畫乃是出于明代的畫工何生之手。

柏林寺清代末年衰落,兩間大殿毀壞于文革浩劫,僅剩幾塊殘碑和兩方唐宋時期的真際禪師線刻像石,以及殘缺的元代真際禪師塔與20余株劫后余生的古柏。當年,凈慧禪師看到的就是這樣一番景象。而今我們說起來,心里還不免難過,何況凈慧禪師乃是親眼目睹呢?

所幸,柏林寺有凈慧禪師,才得以重振山門。而今的柏林禪寺占地80畝、建筑面積達15000平方米,雖為仿古建筑,但修得頗為大氣,古風依然。細節處可見凈慧禪師之用心。柏林寺以生活禪普及趙州禪師的理念,從而影響了很多人。現在寺院對外允許居士掛單,掛單的居士要交上約20元的費用,就可住一晚,但需謹守佛門規矩。

后院正在禪七,不敢在院內多做叨擾,簡單瀏覽了一番寺院結構之后,就趕去拜謁真際禪師塔了。

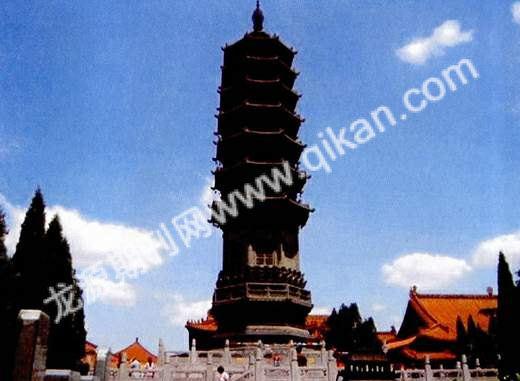

真際禪師塔位于寺內普光明殿右前方,從寺外便可看到。因寺內有此塔,所以將塔與鐘鼓樓合并置于大殿左手邊,從而造成一塔一樓的格局。附帶說一句,雖然是仿古建筑,但我還是很喜歡鐘鼓樓的樣式。真際禪師塔乃是唐代趙州高僧從諗禪師的舍利塔,因其在柏林禪寺內,故俗稱柏林寺塔。

該塔建于元代天歷三年(公元1330年),為磚木結構的密檐式塔,平面呈八角形,7級,舉高39.5米,坐落在高達2.5米的方形臺基上。臺基分上下兩層,下層石砌、上層磚砌。塔的下部為磚制須彌座。須彌座上部用磚仿木構,做出斗拱、平座。平座上有浮雕圍欄、格子柵欄和花卉裝飾圖案等,以四層仰蓮承托塔身的第一層。塔身第一層的高度約占全塔總高的三分之一。東西南北四面以磚刻壺門,另外四面以磚刻格子棱窗。正面有石匾,上用楷書陰刻“特賜大元趙州古佛真際光祖國師之塔”16個大字,左側楷書陰刻“天歷三年孟春上旬吉建”10個小字。塔一層飛檐用木制,2層至7層改用磚雕,出檐長度逐層收斂,各層檐角均系木制,其脊上立一尊鐵質羅漢像,下吊風鐸。

真際禪師塔曾毀于上個世紀60年代的文革浩劫,之后又遭遇邢臺地震,造成塔剎震落。1997年,新加坡高家仁居士捐資百萬元,將塔修整一新。而今之塔,已然是大修之后的樣貌。只能說,相對其他地方,這塔修得還算成功吧。

從諗禪師乃唐代高僧,曹州(今山東曹縣)郝鄉人,俗姓郝。幼年因窮苦出家于本州通院,而后,剃度于嵩山會善寺,受法于南泉山普愿禪師,他是禪宗六祖慧能大師的第四代傳人,證悟淵深,年高德劭,享譽南北禪林。其80歲時行腳趙州,被眾僧迎入觀音院(即柏林寺)駐錫,住持該寺三四十年,開創趙州禪之風,佛學界多有公案存世。比如:“庭前柏樹子”“如何是趙州”“狗子無佛性”“麻三斤”“吃茶去”等。從諗被唐代佛教尊稱為“趙州古佛”。唐昭宗乾寧四年(公元897年),從諗禪師圓寂,壽高120歲。唐昭宗謚封他為“真際禪師”。元天歷三年(1330年)修建真際禪師塔。

真際禪師塔于1956年被公布為河北省重點文物保護單位,之后升為第六批“國保”。其實就塔的建筑而言,升至“國保”有些超標了。但從真際禪師塔對于佛門的意義而言,我想將之置于何等崇高的地位,也不算過分。

柏林禪寺,是一個很幽靜的去處。朋友說,倘若再有時間,當去參加禪七,靜靜體會生活禪的意味。我欣然同意。出得山門,凈慧法師所撰寫的對聯“寺藏真際千秋塔;門對趙州萬里橋。”令我回味良久。(責編:孫達)