民間是藝術創新的源泉

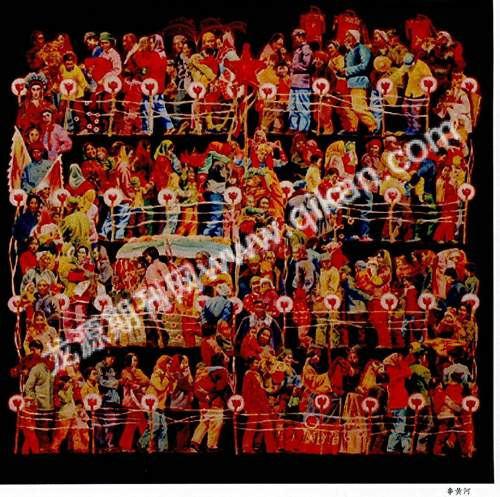

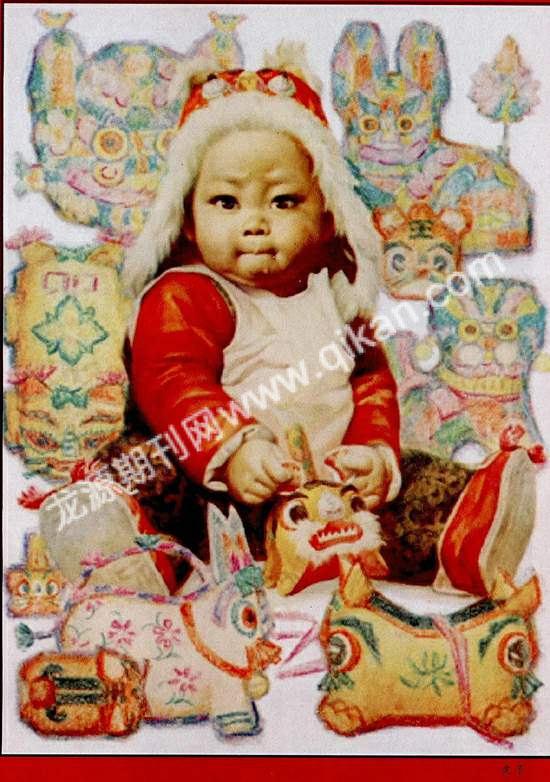

1980年在中央美術學院讀研究生時,系里請中國藝術研究院王樹忖教授授課。開課前老先生用顫抖的雙手從提包里拿出一副32開的宣紙,紙上畫有兩只小雞雛,他讓同學們辨認作者是誰?大家異口同聲說是齊白石老先生的。王老先生把手擺了擺說:“錯!這是清代一位不知名的民間畫工所作,他巧妙的運用棉花球蘸著水與墨畫成……”同學們一片愕然,老先生順勢講起正題──藝術來源于民間。“一切藝術形式都起之于民間來之于民間。初始,作俑者均為民間畫工,反復傳承發展起來。后來被文人畫家發現、挖掘、借用、發揮,成為傳世佳作。發展到極致,重復再重復已無發展之潛力了。這時有頭腦的藝術家應該再返回民間發掘新的基因,進行第二輪新的發展。”老先生的授課深入淺出、鞭辟入理,令人刻骨銘心。1984年我曾寫文章《回歸民間》發表在《美術》雜志上,說的是年畫創作。2003年在我出版個人畫集時請著名評論家顧森先生著文,他寫到:“看著韓喜增先生20年來的作品照片:油彩年畫、國畫、現代派風格的油畫……我感到迷惑──韓喜增究竟是哪路神仙?幸好我見過他本人,也到過他的畫室看過他的原作,知道他是一個勤奮、不喜歡張揚、敦厚的人。有了這個認識基礎,再回過頭來讀他的這些表現形式風馬牛不相及的作品,就能發現或體會到有一條暗線貫穿其中。這就是民間藝術的精神和靈魂,潤物細無聲般滲入到他的所有創作活動和思想方式中。”看來我尚未違背老師的教導,萬變不離其宗,還在堅持走民間藝術的路子。

1980年在老院長江豐先生的倡導下,中央美術學院成立了“年畫連環畫系”,后來系主任楊先讓教授進一步明確了探索方向,改名為“民間美術系”,從此民間美術登上了中國的高等學府的大雅之堂,這不能說不是一驚人創舉。然好景不長,在楊先讓教授退休后,民間美術系被縮減為非物質文化遺產研究室。看來民間美術要在高等學府占有一席之地是何等艱難啊!實在可悲可嘆!

翻開民間美術系短短幾年的歷史檔案:呂勝中把山西窯洞中老太太剪的小紅人作大,發展成頗有影響的現代裝置藝術……早逝的李老十,他開創的鬼世界在國畫界以風格別具而獨領風騷……韓書力畢業后回到西藏,在挖掘西藏藝術,發揚藏族文化方面的作用,不可低估……他們都是從民間美術系出來的,他們做出的成績不能說不得益于民間藝術。

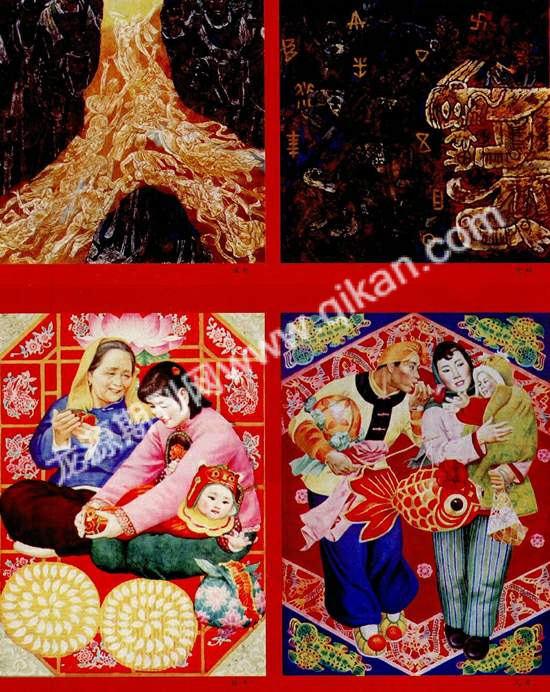

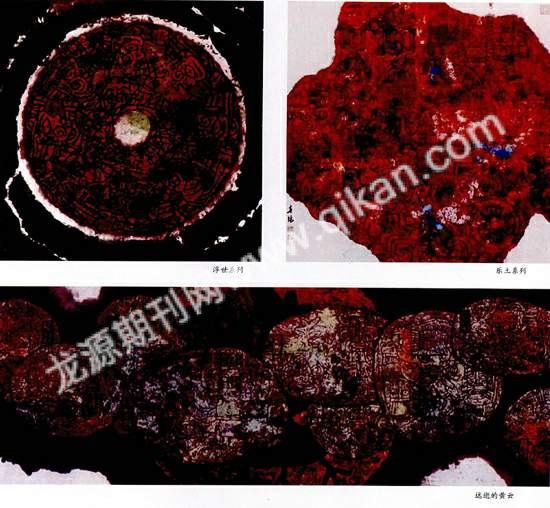

我就像做夢一樣考取了中央美院研究生,又稀里糊涂回到邢臺小城。別人惋惜也好,同情也罷,我并不介意。心態倒是平和,恪守著一顆“平常心”,平心而論,我對藝術還是夠虔誠的。遠離藝術的名利場,踏實去做自己的事情,不是很好嗎?心里很清楚魚和熊掌不能兼得。畢業后二十余年,我把研究民間藝術當作研究生生活的繼續:前幾年是繼續年畫研究和探索,欲走出一條雅俗共賞的路子。自1989九年轉向古神話藝術的探索,從漢畫像石、民間紙馬、馬王堆出土的帛畫、瑪雅文化中的石刻中索取造型,從敦煌那殘破的壁畫中尋取靈感,再從當代藝術的作品中尋求觀念的變異。試著在一種有著粗纖維耐揉搓的宣紙上,用丙烯顏料、國畫顏料、墨反復涂潑,折騰了近二十年才形成現在的面貌。我不敢說作品的藝術含金量有多高,但我敢說在諸多繪畫作品中它的樣式還是獨有的。

我慶幸回到邢臺,感謝中央美院諸老師的教導,更珍惜對民間藝術的一縷情結。

民間啊民間,受盡歧視和凌辱的民間藝術啊!是應該回歸到你應有的位置啦!

民間藝術萬歲!

(特約編輯:張永興)(責編:劉賢)