衛(wèi)運河畔一奇葩

張玉興

縱貫館陶東部的衛(wèi)運河,原是古老的京杭大運河的一段,曾經(jīng)是溝通南北的一條重要水路。館陶縣城城北20公里衛(wèi)河堤畔,有一個民風淳樸的村落——灘上村,館陶縣木偶戲就生長在這里。

上世紀40年代,灘上村村民徐西成(已故)、孟憲臣等接觸到木偶戲后,便一下迷戀上了她。當時戰(zhàn)亂不斷、局勢動蕩、民不聊生,生活無望。他們認為學好木偶戲,掙些錢能夠養(yǎng)家糊口。幾個人一商量,很快推陳出新,把木偶戲和當?shù)亓餍械乃墓上覒颍忧唬┙Y合,形成了小有規(guī)模的木偶戲演出團體,人員最多時曾達到十七八個,他們走陶山、出衛(wèi)水、上天津衛(wèi)。現(xiàn)在,魯西、冀南地區(qū)上空還回蕩著四股弦的琴音,陶山人眼前還浮現(xiàn)著木頭人的身影。

一

地處黃河中下游的館陶縣,歷史悠久,是“龍山文化”的重要脈系,水陸交通發(fā)達,文化底蘊豐富。特殊的地理位置,使其成為文化藝術匯聚地,這為木偶戲的啟蒙奠定了基礎。

木偶戲又稱傀儡戲,作為戲劇性的表演,出現(xiàn)在漢代。現(xiàn)存的木偶戲形式有三種,即布袋木偶、杖頭木偶和提線木偶。館陶縣灘上村的木偶戲系杖頭木偶,老藝人稱之為肘大偶(方言音hou)。木偶戲,由木偶、操縱演員、配音演員和樂隊四部分組成,多用戲曲曲調演出,有的用對話或歌舞表演。

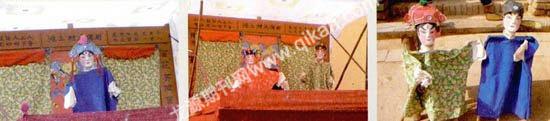

舊時,木偶戲是一種很流行的表演形式,逢年過節(jié),婚慶喪事,廟會堂會,都有戲班表演。灘上木偶戲的表演者用三根木桿操作木偶,主桿置于偶人后背中部,掌握身的前后仰俯;側桿兩根,分置于兩臂,掌握兩臂及手的動態(tài)。木偶表演動作豐富,尤其手的動態(tài),可細膩地表現(xiàn)出人物的各種情態(tài),能表演開合扇子、撐傘、斟酒、 燒香點燭、射箭、舞劍等。木偶戲的伴奏唱腔悠長流暢、通俗委婉,語言含蓄幽默,表演動作細膩,惟妙惟肖,深受廣大觀眾的喜愛。關于木偶戲,至今還流傳著:“不澆園,不鋤地,也要去看木偶戲”的民謠。人們稱贊說:“木頭人,木頭人,真正像個人;木偶戲,木偶戲,活像真人在演戲。”

灘上木偶戲使用木質偶人,頭部使用梧桐樹根雕刻而成,目前保存較好的有青衣、花旦、老旦、小生、老生頭像共7副;伴奏樂器有鼓、鑼、镲、鈸、笙、笛、四股弦等。

灘上木偶戲歷代均以“口傳心授”的方式傳承,學徒跟班學藝,主要有家傳、師傳、家?guī)熃Y合傳授三種方式。

二

灘上木偶戲表演的藝人中,年齡最小的今年也61歲了。他們從小學藝,跟著村里戲班,背井離鄉(xiāng),走村串鎮(zhèn)表演,掙錢糊口活命,白天在戲班打雜、收拾道具物品等,晚上跟著師傅學習唱腔和木偶操作技藝,還要背記長篇的戲詞。

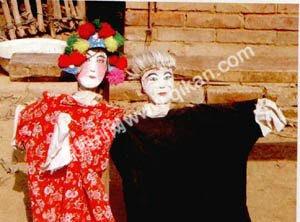

孟憲臣,是灘上木偶戲的頭像制作者,心靈手巧,雕刻的木偶人物栩栩如生。他起早貪黑地用功學習,每天總是第一個起床,最后一個睡下。從藝不久,他就可以表演《王林休妻》《高魁舉趕考》等傳統(tǒng)劇目了,成為木偶戲表演骨干。俗話說木頭無情,如何使了無衷腸的木頭轉換成“人”,且洋溢著喜怒哀樂,靠的就是雕刻家的非凡功夫。孟憲臣在繼承傳統(tǒng)風格的同時,又大膽創(chuàng)新,他刻的木頭人臉譜,形態(tài)各異,神情畢肖,極富性格特征。

孟憲臣說:“這些木頭也是有生命的”。他對親手雕刻的木偶很有感情,不演戲的時候也經(jīng)常從箱子里拿出來擺弄,穿上衣服,插上頭飾,嘴里還象哄小孩一樣嘟囔著:“咳,聽話。”“梳頭了,看俺閨女多漂亮。”1963年發(fā)洪水,衛(wèi)河決堤。洪水進了村子,孟憲臣不背米,不背面,抱起木偶爬到了院子里的一棵棗樹上。但是因匆忙,只搶救出7個木偶頭像,眼睜睜地看著裝有其他木偶頭像和服飾的箱子被洪水沖走。每次提起此事,他的眼里還噙有淚水。

孟慶平,自幼學藝,刻苦認真,聰穎過人,天生就一副寬厚明亮的好嗓子,即能演唱又能操縱木偶。

徐子英,精通木偶戲的伴奏、演唱,是灘上外出表演的組織者。他不求名利,至今居住在兩間土屋內,守護著木偶戲演出用的戲臺、道具。

今天,館陶木偶戲被納入邯鄲市首批和河北省第二批非物質文化遺產(chǎn)名錄,藝人們經(jīng)常參加表演,受到越來越多人的喜愛和支持。

三

近年來,灘上木偶劇在館陶縣委、縣政府和文化部門的大力扶持下,作了一些相應的傳承工作,但也存在著一些問題。首先是灘上木偶劇后繼乏人,隨著物質文化生活不斷提高,各種娛樂項目層出不窮,人們已不重視傳統(tǒng)文化的繼承、發(fā)展。目前,灘上木偶劇尚存演員只剩下年逾七旬的老人孟憲臣和他的傳人六十多歲的孟慶平、徐子英等五六個人。其次,資金短缺。沒有資金就無法添置器材、服裝等必需品,也無法建造像樣的場地進行技藝傳授。

為保護、弘揚灘上木偶劇,使這一民間技藝繼續(xù)綻放異彩、發(fā)揚光大,筆者認為應從以下幾個方面做好保護工作:

進一步全面開展調查研究工作,徹底摸清館陶灘上木偶劇發(fā)生、發(fā)展的歷史淵源,及其藝術價值,調查內容全部進行歸類、整理、存檔。

保護好灘上木偶劇現(xiàn)存的優(yōu)秀曲目及偶人、道具等,確保不流失。

在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農村組建灘上木偶劇興趣小組,定時、定點邀請灘上老藝人親自指導教授灘上木偶劇演藝技術,繼承、發(fā)揚這一民間戲曲文化。

建立以灘上木偶劇老藝人徐子英為組長的戲曲保護領導小組,籌集一定數(shù)量的專項保護資金進行扶持。

盡力尋找投資對象,對灘上木偶劇的演出費用予以扶持,以發(fā)展、弘揚這一民間戲曲文化。

除了對現(xiàn)有的灘上木偶劇表演曲目及演出器具、專業(yè)人才進行保護,還要在傳承的過程中不斷提高技藝,創(chuàng)作新曲目,發(fā)現(xiàn)新人才。

灘上木偶戲是群眾基礎廣泛的民間文化,具有深遠的影響,是研究華北方言在民間戲曲中運用的活例證;對高腔、平彈的傳播學習研究具有啟發(fā)性意義;具有豐富、獨特的民族造型藝術和服飾文化價值;其每件作品都有當時的歷史背景,為我們了解民間戲曲近代的發(fā)展提供了活化石的作用。這種用木頭人“虛擬”表演的戲早于人演的舞臺劇,具有表演性先于、優(yōu)于文學性的特點,是“民間戲劇”、“平民戲劇”的重要組成部分。通過對灘上木偶戲的表演方式、身段、場合、習俗等方面的研究,有助于促進木偶表演藝術的發(fā)展。

(責編:孫達)