上海的一小步

汪 偉

如果上海的新政推進一步,規定持就業經商類居住證的常住人口在10年或者15年后可以轉為上海戶籍,就可以稱作真正意義上的“戶籍制度改革”。

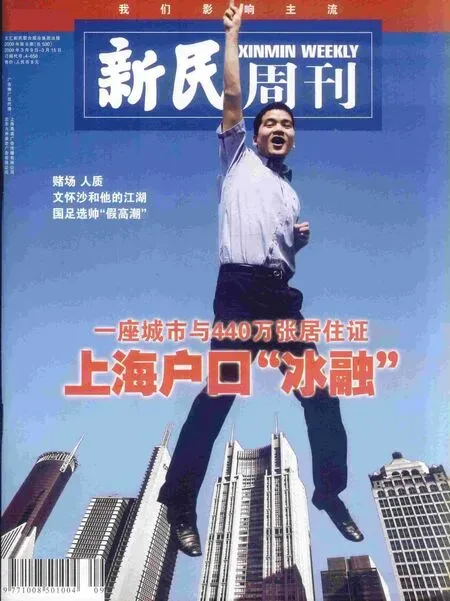

雖然被媒體高調宣布為“戶籍新政”,新政策帶來的喧鬧和欣喜很快就過去了。等待了很久的人們發現,落戶上海的門檻還是有些高:累計居住7年、繳納社保7年、所得稅繳稅記錄、中級以上職稱且沒有不良記錄。這些條件必須同時具備。440萬持居住證生活在上海的人們中,能夠攀上這道門檻的人,有多少人呢?

上海居住證分成人才、經商就業和投靠親友三類。轉戶籍條件出臺后,專家普遍認為,這道落戶的“窄門”幾乎專門是為那些持“人才類居住證”的常住人口貼身定做的。據上海市人事局公布資料,2007年上海市人才居住證共發證131517人(包括新辦和續辦),加上少數持有3年期和5年期人才居住證的人士,這類人士的總數不超過20萬人。也就是說,只有4%左右的居住證持有者可能入圍轉戶籍。

“新政”的目標之一是 “變指標管理為條件管理”,但上海仍將對每年入籍人口實施“總量控制”,入圍的人們只能“排隊輪候”,何時最終入籍,仍然取決于每年指標的多少。

皆大歡喜的局面雖然沒有出現,上海的一小步仍然得到了本地學者的首肯。上海社科院人力資源研究中心主任王振表示,明確了落戶條件,就打開了一條公開的通道,人們將有明確而穩定的預期。對那些重視上海戶口而只能拿到居住證的人——尤其是每年數以萬計的大學畢業生,新政尤其有吸引力。長期而言,對穩定和吸引人才,也將不無助益。

上海的難題

用“指標管理、總量控制”來形容當前上海的戶籍制度,可謂最恰當不過。然而,這個事實并非由來如此。連續不斷的移民曾經是這個城市成長的最大動力。上海開埠之前,僅有人口20萬余,開埠和戰亂導致人口急劇膨脹,至1910年,僅生活在這里的中國人就已經突破100萬。這個人口急速膨脹的過程一直延續至1949年。這一年,上海總人口接近503萬,成為中國第一大城市。

出生地統計能夠顯示移民城市的特色。上海社科院副院長左學金說,到1947年為止,85%以上的上海人出生在外省市。移民源源不斷進入上海,流動不僅是地域性的,也讓那些能力出眾者有機會躋身更高的社會階層。只有從生存競爭中勝出,才能在城市中站穩腳跟。這保證了上海歷史上持續的經濟活力。

所謂的戶籍制度是1949年之后的10年時間里陸續成形的。這并非什么地方特色,而是中央政府源源不斷出臺的政治經濟方針中最深謀遠慮的政策之一。1951年,中國統一了城市戶口管理制度;1955年,規定在全國范圍內進行戶口登記,1958年1月,《中華人民共和國戶口登記條例》頒布,公布了常住、暫住、出生、死亡、遷出、遷入、變更等7項人口登記制度,由此確立起來的是城鄉二元的社會管理體系。

1949到1958年的這10年成了人口流動最后的狂歡,上海凈增人口247萬人以上,加之江蘇省10個縣于1958年劃歸上海,全市人口在1959年突破了1000萬。自由流動和人口激增的歷史至此戛然而止。在此后30年里,上海只經歷了一次人口激增的時期。由于知青回遷和生育高峰等因素,上海人口在1980年代中期攀至1200萬以上。“指標控制”成了大城市里延續至今的通行做法。1958年到1988年這30年里,上海每年新增的戶口指標不到1萬人。對一個千萬人口的城市而言,這個數字顯得微不足道。1988年之后又過了20年,到2008年底,上海共有戶籍人口1371.04萬人。

為了吸引投資和拉動房地產業的發展,上海曾于1994年出臺過“藍印戶口”制度。當時規定,投資達到一定數額,或者在上海購買住房的外地人,可以到上海落戶,“排隊輪候”成為上海居民,但戶口本上加蓋的是藍色印章,以此與其他“正宗”戶籍人口相區別。這一政策的吸引力一定超出了決策者的期望,希望通過買房或者辦廠取得上海戶口的人絡繹不絕,以至于對“指標控制”形成了沖擊。藍印戶口政策很快就在實際上停止了辦理,并于2002年被居住證制度所取代。藍印戶口政策留下了一個歷史遺留問題。大量持有此類戶口的居民遲遲得不到落戶指標,不能轉成紅印戶口。

封閉的戶籍制度帶來了諸多社會問題,首當其沖的是上海社保。戶籍人口長期負增長和人均壽命上升,使得60歲以上的老人超過了戶籍人口總數的20%,支取社保人口增加而繳費人口減少,上海將長期面對社保經費不足的考驗。

上海市委書記俞正聲在上海“兩會”期間透露,2008年上海的社保基金嚴重穿底,超過17%的財政資金被用于補貼社保開支,總數達到170億元以上。

如果不引入年輕人口以改變年齡結構,上海將長期受困于老齡化,60歲以上人口將于2030年增加到500萬之多。屆時上海老齡化程度將超過日本,社保透支的情況也將“越來越嚴重”。

放寬外來人口落戶的限制,將有利于老邁的城市年輕化,并緩解社保窘境。沒有上海戶籍的600萬人常住人口中,80%以上年齡不足39歲,這與本地人口老化恰成對比。他們繳納的社保費用將大大充實上海的社保基金。

當然,外地人已經在為上海社保做貢獻。上海要求企業為持有居住證的員工繳納社會保險,其中包括養老、醫療和失業三部分。但即便他們在上海工作到退休年齡,也不能在上海領取社保養老金。法律規定,養老金只能在戶籍所在地領取。當他們離開上海的時候,可以帶走個人賬戶中的全部養老金(占工資總額8%)和少量統籌部分(占工資總額3%),占工資19%的社會統籌部分是貢獻給上海的。

人們對這種制度設計議論紛紛,但解決的前景卻遙遙無期。上海的新政囿于受益面狹窄,目前看來既不能真正緩解人口老齡化的難題,也不能使現行制度公平化邁出大步。歸根結底,上海社科院副院長左學金說,繞開中國的戶籍制度進行的改革,要走的路還很遠很遠。440萬居住證持有者面對的種種待遇,僅僅是不公平的中國戶籍制度的一個縮影罷了。

戶籍難題

實行了50多年的戶籍制度,根本特征是限制人口流動,尤其限制農村人口流入城市。在計劃經濟時代,人口是重要的生產資料,對人口的管理看上去是出于經濟上的考慮。“盲流”一詞——即“盲目流入城市”的簡稱——早在1952年就已經被發明出來,后來被用于專指那些自行到城市尋找工作機會的農村人口。從1950年代早期開始,中央政府就出臺了密集的政令,對人口流動尤其是“盲流”嚴加管制。1957年后,管制措施日趨嚴厲。包括公安、鐵路、民政、交通、商業、糧食、監察等部門被動員起來,“全面負責制止‘盲流工作”,嚴令禁止城市用人單位從農民人口中招工,不準向“盲流”供應糧食,一經發現,即遣返原籍。不允許農村人口在城市乞討也赫然見諸公文,更不要說讓他們取得城市戶籍了。

其間,由于工業部門的“大躍進”引起勞動力不足,1950年代末從農村招收了不少人口進城務工,但隨著“大躍進”的挫折和隨之而來的饑荒,新增加的城市人口又大量被疏散回農村。在持續數年的饑餓時期,即便是逃荒引起的人口流動,也受到嚴格的限制。從某種程度上來說,這使得戶籍制度超越了其經濟屬性,變成一種維持社會穩定的需要。

戶口與配給制捆綁,加劇了戶籍制度的保守性。 城市里從1952年開始實施糧食配給制,此后配給制的范圍又陸續擴大,到1970年代,幾乎所有的生活物資和工作機會都有賴配給。在物資匱乏的時候,沒有配給、沒有工作就意味著無法生存。這成了維持戶籍制度的最有力的工具。

由于控制人口流動的目的之一是推行計劃經濟,后者在1970年代末被改革開放政策打破的時候,人口才重新開始了流動。法律并沒有調整,這使政府獲得主動,如果經濟發展需要外來勞動力,受益于“盲流”創造的GDP的官員可以對其存在視而不見,如果治安惡化需要收緊管理,支撐戶籍制度的種種法律仍然是懲罰“盲流”的直接依據。這種中國特色的彈性制度帶來的惡果,在2003年的“孫志剛事件”中表現得淋漓盡致。

在長達數十年的歷史里,城市的排斥和“收容遣送”,是“盲流”必須面對的共同命運。專門針對“非法”遷徙而實施的懲戒措施具有殘酷而堅韌的生命力,直到2003年,收容遣送才被廢除。但更高層次的戶籍制度, 20多年來雖然不時有改革的呼吁,但總是無法真正推行。

戶籍不再和物資配給捆綁在一起,轉而和社會保障與公共服務捆綁。中國的農民缺乏養老保障,人均公共服務經費低下,而各地城市人口享有水平不一的社會保障和公共服務,這不僅阻礙農村人口進入城市,也妨礙了人口在不同城市之間的流動,還給了較發達地區的城市政府一個理由,使它們可以拒絕開放戶籍。

人力資源和社會保障部最近表示,在本屆政府任期內,養老保險將實行全國統籌。也就是說,參保人將擁有自己的固定養老金賬戶,個人賬戶內的養老金和一部分統籌資金(占工資12%),將隨著參保人的流動而轉移。這也許能稍微緩解城市政府的擔心。但即便社保全國統籌、自由轉續,甚至將福利從戶口上剝離,恐怕仍然難以打消城市政府對人口增加的恐懼。人口增加之后,需要更多的公共服務和工作崗位,政府擔心的這會帶來財政負擔和治安問題。

改革的難度也許被高估了

多年以來,戶籍制度改革從沒有實質性的推進。1990年代初,由于基層財政困窘,許多地方的鄉鎮政府紛紛出售城鎮戶口指標來籌集資金。這有黑色幽默的一幕被部分研究人士戲稱為“唯一一次真正像樣的戶籍制度改革”。但笑話不會帶來任何真正的進步。實際上,買戶口的人后來遇到了大麻煩。很多人發現自己既無法享受城鎮居民的福利,也喪失了原有的土地。這種行為最后被叫停。一部分買來的戶口得不到承認,很多人重新變為農民,但買戶口的錢始終沒有退還給他們。

在左學金這樣的學者看來,改革的目的是讓戶籍制度將成為單純的人口登記手段,而中國人最終可以在中國自由遷徙。到目前為止,這始終只是學者的愿景。

戶籍制度仍將中國人一分為二。他擔心這會帶來更大的麻煩。

如果農民教育不足、收入增加緩慢,中國的內需和產業升級都會有問題。封閉運行的城市則不得不面對嚴重的養老危機。從經濟的角度而言,一個把年輕勞動力排除在外的養老制度會變成財政黑洞,因此是不可能持續的。

盡管內需不足的危機已經迫近,而養老危機也日益嚴重,但對1.4億常年在城市里生活、工作和納稅的中國農民來說,城市的門檻仍然高得難以想象。

左學金認為,城市首先應該為那些在當地納稅的常住人口提供平等的公共服務和福利。但這需要各級政府有更強烈的改革意愿。

財政的負擔也許被高估了。左學金認為“改革就要多花錢”的想法很可能只是一種想象。中國廢除《收容遣送條例》、設立救助站的時候,很多官員擔心農民工會擠破救助站的大門,但這種情形根本沒有發生。實際上,左學金說,移民的主體將是年富力強的勞動力,他們將補充城市的勞動力不足,使年齡結構更年輕,為社保基金注入新血。城市將是改革的最大受益者。

而且,左學金說,“好的制度設計也可以避免可能會出現的困難”。如果上海的新政推進一步,規定持就業經商類居住證的常住人口在10年或者15年后可以轉為上海戶籍,就可以稱作真正意義上的“戶籍制度改革”。

這有多難呢?沒有做之前,誰也不知道。■