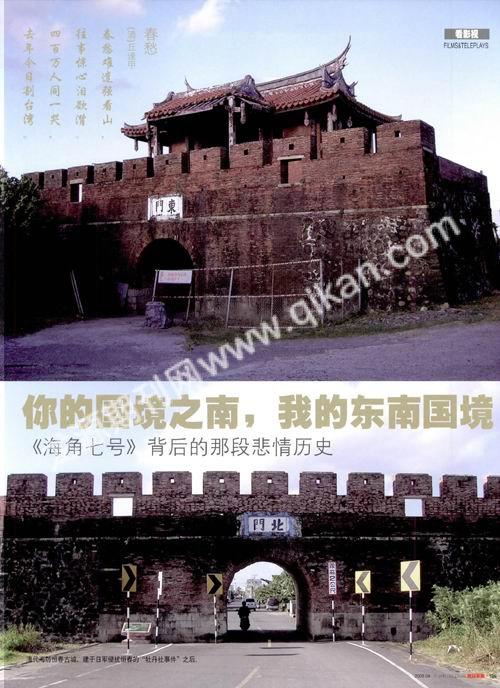

你的國境之南,我的東南國境

春愁

(清)丘逢甲

春愁難遣強看山,

往事驚心淚欲潸。

四百萬人同一哭,

去年今日割臺灣。

《海角七號》背后的那段悲情歷史

今天,不是歷史的起點,也不是歷史的終點。

我們,飄蕩在歷史的進程中。我們的有生之年是進程,百年之后還是進程。我們究竟站在歷史的哪里?

辛亥革命、新文化運動、八年抗戰、國共內戰、新中國成立、改革開放,這是大陸風雷激蕩的百年,大陸的歷史和記憶。然而歷史卻在這里斷層了,這些都不是臺灣人的記憶,臺灣的這一百年是太過復雜的悲情??

無力可回天

為什么是國境之南?

1895年月1月,甲午中日戰爭,北洋水師全軍覆滅。

4月,李鴻章簽《馬關條約》,割讓臺灣、澎湖列島給日本,臺人椎心泣血,北向痛哭。到1945年抗日戰爭勝利,整整50年的日據時代。這50年,臺灣不斷有武裝和非武裝的抗日英雄涌現,比如劉永福的黑旗軍,比如丘逢甲從胸腔中嘔出、從血淚中流出的詩——“宰相有權能割地,孤臣無力可回天。扁舟去作鴟夷子,回首河山意黯然。”比如《臺灣通史》的作者連橫,“夫史者,民族之精神。國可滅,而史不可滅。” 是的,這些英雄不可忘記,抗日英雄簡大獅罹難后,當時人創作了一首詩:“痛絕英雄灑淚時,海潮山涌泣蛟螭。他年國史題忠義,莫忘臺灣簡大獅。”或許百年前的這位詩人已經預感到了歷史的蒼茫吧。

從1895年的甲午戰爭起至1930年霧社事件止,這35年的臺灣抗日史,臺胞犧牲了幾十萬人,抗日勇士傷亡殆盡。

于是,臺灣成了日本的國境之南,到如今東京的書店有些旅游指南還用國境之南稱呼臺灣。

皇民化教育

茂伯為什么唱日本歌?日本教師是不是個好老師?

1936年,小林躋造就任臺灣總督之后,深知以壓力橫加強制并非良策,徒使臺胞增加忿怨和敵對,于是推行所謂“皇民化運動”,以消蝕臺胞的民族意識和漢文化。他們把臺灣歌謠盡量翻成日語,也另寫日語歌詞套唱臺灣歌謠。看看《海角七號》,可愛的茂伯拿著月琴,號稱國寶,卻不自覺地脫口而出日本歌曲,我們的傷悲,茂伯知道嗎?茂伯的陶醉,我們又認同嗎?

老一代的茂伯的日文是很流利的,也正源于日本教育。1898年6月5日,臺灣總督兒玉源太郎向地方長官訓示教育理念:“倘若漫然注入文明潮流,養成權利義務學說盛行之風氣,則將有陷新附居民于不可控御之弊害,故教育方針之制定必須十分講究。”玉源太郎任內的民政長官后藤新平1903概括臺灣教育宗旨——“討論如何普及日語足矣,此即總督訓示也”。

于是日本人在臺灣廣設“公學校”和“教育所”,貫徹日語,盡廢漢文。鼎盛之時,專為奴化漢人兒童的公學校達661所,“蕃族”兒童教育所180處,針對成年人開辦“國語講習所”367所。二戰暴發后,“皇民化運動”幾近瘋狂。臺灣總督府規定:所有機關、學校等公共場合,禁止漢語、方言;教師教學、學生讀書,概用日語;不會日語者不準就業;已就業而不講日語者解聘;不學日語者罰款;火車票不售與不講日語者。但日本人又怕教育讓臺人太聰明,實行刻意防范民智開化的“差別教育”。教育設施、教員、教材分為優劣,優者專為培養日人子弟,劣者專為臺人而設;針對高山族設立的“蕃族”兒童教育所,則全部由日本警察“執教”。從這個史料看,《海角七號》中的情書高手日本教師應該屬于劣者。當然,是不是優等老師和會不會玩師生戀無關。

“皇民化運動”當然不止語言文字,日本要把“日本國民精神”滲透到臺人生活的每一個細節中去。其目的在消滅臺灣人的漢人意識,用今天的話說,就是要剔除臺人的“大中國意識”,消滅中國語言、文化、文字、宗教信仰,代之以日本語言,穿和服,住日式房子,放棄臺灣民間信仰和祖先牌位,改信日本神道教。1940年日本在臺公布改姓名辦法,推動廢漢姓改日本姓名的運動。沒錯,名字也要日本化,所以《海角七號》中那位臺灣女孩的日本名字叫小島友子,她一定還有中文名字的,否則今天臺灣就全是日本姓氏了,想想也很恐怖。

皇民化教育的扭曲一直傷害到今天,陳映真在《歌唱“同期之櫻”的老人們:皇民化運動的傷痕》中寫道,“每次偶爾在臺北的街頭,看見頭戴日本陸軍或海軍戰斗帽,甚至還在后腦掛著遮陽巾的老人,踽踽而行,我都很難于不感受到他們是臺灣的曲扭的歷史所造成的、至今不曾愈好的傷口,心情愴然。”

現代化建設

日本為什么要建設臺灣?

歷史的復雜還在于日據時代的現代化建設,客觀上促進了臺灣的發展。日本人的確建設了臺灣,和在國內的三光政策大不相同。那50年,水利設施、電力、鐵路和金融制度都取得了長足的發展。因為,臺灣是“南進”的跳板。

興水利,農業好,臺灣米一半以上被運到日本,臺灣人青黃不接的時候只能吃紅薯葉。興鐵路,加速運輸木材、礦產。阿里山高山鐵路是日本人建造的,但是當年殖民者建造這條鐵路,絕對不是造福當地百姓,而是為了更多更便捷的掠奪阿里山上珍貴的樹木。如今的阿里山,那些青苔斑駁的樹墩還比比皆是,滅頂之災啊。臺灣曾是“樟樹王國”,1918年日本總督府曾對臺灣的樟樹進行清點,歷時6年完成統計,共計180萬棵。但是到了1945年臺灣光復,臺灣的天然樟樹早被殖民者掠奪殆盡。而興建港口機場,更是直接的軍事用途,戰線補給。

長達50年的殖民,基礎建設必然也留下濃重痕跡。臺北中山堂、臺中公園湖心亭、淡水中學八角樓和高雄車站(今臺灣愿景館)等,都是日據時期的代表建筑。今天,如果你搭乘臺鐵做環島旅游的話,會發現很多車站仍為日據時的產物。

伴隨著建設的,是日本意圖全面同化臺灣,大量的日本人遷移到臺灣。戰后從1945年10月到1947年底,居然有大約50萬的在臺日本人遣返日本。如此多的日僑在小小的臺灣,即使十人一個中國親友,也足矣讓送別的人群擠滿每一個港口,這是戰爭的代價,殖民的后遺癥。盡管殖民本身不全是鮮血淋漓。鳳凰衛視去年就有一檔節目講述了中國人幫助日僑返鄉的故事,名字叫《望鄉——百萬日僑遣返路》。送別,并不是感恩,而是人性。除了皇民化教育出的皇民,更多為“高砂丸”號中遣返日僑送行的臺灣人應該正是這個原因。

一邊是殘酷的鎮壓,武力抗日者傷亡殆盡。一邊是皇民化運動加上大規模的基礎建設,那是怎樣的一個讓人忘記歷史忘記自己是誰的時代啊!

不管怎樣,一個絕望的時代終結了,悲情的是,接著的是另一種失望的開始。

希望后的失望

光復后的動蕩歲月

國民政府1945年光復臺灣。

《海角七號》中的光復鏡頭中,中國軍隊的軍容并不威武,為什么呢?是導演故意扭曲?不是,這是光復后臺灣同胞的第一個失望,草鞋兵傳說。

知悉臺灣光復,臺灣同胞對祖國的冀望甚高,名人學士都到火車站及重要街道,手拿國旗,朗誦著“王師北定中原日,家祭勿忘告乃翁”的詩句,興高采烈的迎接抗戰勝利的國軍。但是,盼到的國軍精神疲憊,服裝破舊,有的背后背紙雨傘,擔扁擔,扛大飯鍋,有的穿布鞋、草鞋,還有娃娃兵,步伐也不整齊,這就是草鞋兵傳說的由來。不過又據參加光復的老兵說行前是發了一套新軍裝、軍鞋的,那草鞋兵的傳說到底是真是假呢?無從得悉,但沒有良好的組織和軍容倒是真的。

這支軍隊就是國軍雜牌70軍,不僅不是美式裝備的精銳部隊,而且雜得厲害。現在想想,要是接收部隊用《亮劍》中的楚云飛及其麾下,怕這個失望就不存在了。所以《海角七號》不甚威風的光復國軍形象也正符合了臺灣人的印象,不過就服裝顏色而言,《海角七號》應該是錯的,因為70軍臨行前發的一套軍服是草綠色——這幾乎是他們唯一的準備工作了。

也因為臺灣光復,日本教師被遣返回國。來自祖國大陸的中國軍隊抵達基隆港的時候,臺灣民眾夾道歡迎,日本人也大多在列。臺灣作家吳濁流在書中這樣描寫:“我不由得往日本人那一邊看去,發現他們默默而寂寞地看著,這時沒有一個人吵,他們心中不知道怎么悔恨。那秋陽仍舊噴灑著酷烈的光照射他們。日本人的心中,大概做夢也沒有想到會向‘支那兵投降吧。然而,這是活生生的現實,他們吞下無限的眼淚,乖乖地站在歡迎的行列中。”

這位《海角7號》中的日本教師如果真實存在,也必然在列吧,也必然站在日本人那邊吧,應該是這樣的。接下來等待他們的,是遣返,所以,愛情不可繼續。

而回到祖國懷抱后臺灣人過上了怎樣的日子呢?

非常遺憾,正如臺灣霧峰文史工作者謝仁芳說,“大家都認為光復后可以脫離苦海。誰知阿兵哥不守法,亂七八糟,買東西少給錢,素質非常低。”低到什么程度,又有一個流傳的段子:有位阿兵哥在商店買了自來水龍頭,回住處安在墻上,以為擰開就可出水。

沒錯,臺灣人的現代化的程度和素養遠遠超過剛剛經歷8年抗戰的大陸,加上腐敗、通貨膨脹等因素的影響,國民政府光復臺灣后的蜜月期很快結束。雖然幾年后大量國軍敗退涌入,把在大陸的腐敗與黑暗統治全部搬到了臺灣。后來進入臺灣的都是國民黨的精英,素質高,能保證好的秩序,但戰敗的陰影讓“白色恐怖”蔓延??

這段臺人的心路歷程,有一部電影可以去讀懂,侯孝賢,《悲情城市》。之后的歲月,國民黨下野8年,如今再次上臺。但歷史的后遺癥已經發作。

你的國境之南

我的東南國境

當阿嘉的口中唱出“國境之南”,當被《海角七號》所感動,我的心不能不重溫那過去的百年,盡管,不同的百年史,大家的切身感受完全不同。忽然想起吳濁水的名著《亞細亞的孤兒》,書中就描寫了當時被日本遣送到海外參加戰役的臺灣人的尷尬處境,一方面他們會遭到國人的鄙視,被指為“出賣祖國”;而另一方面,他們也得不到日本人的信任,經常會被懷疑為替中國工作的間諜。為什么?就因為在中國人日本人的心靈深處,都知道臺灣人是中國人。

阿嘉,魏德圣,你的國境之南,我的東南國境,我們的東南國境。你是誰?我是誰?答案一樣嗎?我們需要通過《海角七號》重新認識嗎?如果快樂背后是悲傷,我們的悲傷也能一樣嗎?

我反復的聆聽著羅大佑1983年創作的一首老歌:亞細亞的孤兒在風中哭泣/黃色的臉孔有紅色的污泥/黑色的眼珠有白色的恐懼/西風在東方唱著悲傷的歌曲/亞細亞的孤兒在風中哭泣/沒有人要和你玩平等的游戲/每個人都想要你心愛的玩具/親愛的孩子你為何哭泣/多少人在追尋那解不開的問題/多少人在深夜里無奈地嘆息/多少人的眼淚在無言中抹去/親愛的母親這是什么道理/親愛的母親這是什么道理。

亞細亞孤兒的淚水,只有中國母親可以拭去。溫情的,執著的。而我的眼淚也為亞細亞的孤兒而流,因為我們有同一個母親。